La CLOT x Converse One Star sera disponible le 14 septembre sur le site Converse.

Six mois qu’avec Kalash, elle décroche La Flamme du morceau caribéen de l’année avec « Laptop », 3 ans que son titre « Tic », après avoir été confectionné sur son île natale de la Martinique – finit par résonner à 3000km de là à New York, accompagnant Bella Hadid lors du défilé Mugler Printemps-Été 2021. 40 petites secondes qui vont propulser Maureen, d’artiste d’un genre encore méconnu en métropole à ambassadrice du shatta. Depuis, c’est une multitude de festivals aux 4 coins du monde qui voient cette jeune mère tracer son parcours à vitesse grand V.

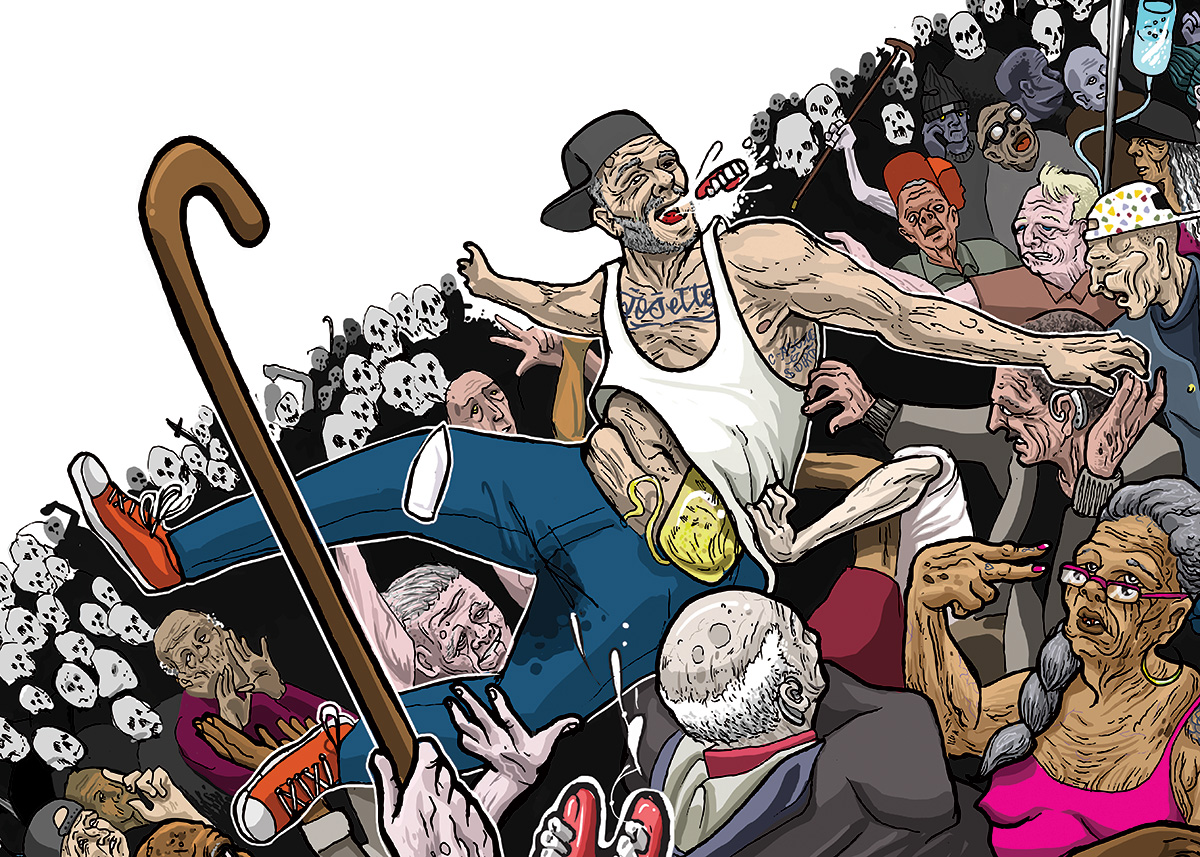

Semaines après semaines, le circuit des soirées YARD Winter Club commençait à devenir habituel, limite instinctif : passé 2h30, après le live de la sensation rap du moment, la foule déserte la Centrale pour aller s’empiler entre les murs étroits du Havana Basement. C’est l’heure de la session shatta.

Le plébiscite pour cette musique féroce, variante martiniquaise du dancehall aux basses lourdes, ne fait décidément plus de doute. On s’y frotte en chantant des morceaux qui ne passent pas en radio, mais que le public connaît par coeur, sans pour autant connaître les interprètes. « Aux Antilles, les artistes ne sont pas des marques à proprement parler », concède Tito, booker en Martinique. Mais il faut croire qu’avec Maureen, le shatta s’en est peut-être trouvé une belle.

En une poignée de titres fiévreux, Maureen s’est imposée comme le nouveau visage de cette musique sans concession. Un son fièrement créole, qui voyage à travers le monde et emmène avec elle la jeune martiniquaise de 24 ans, là où l’on a pas l’habitude de retrouver des talents antillais, qu’il s’agisse de défilés de mode ou de cérémonie musicales. Ce succès fulgurant, Maureen apprend à le dompter avec la tête sur les épaules, et un bébé sous le bras. Petit bout de femme, grande force de caractère. On est allé la retrouver sur son Île chérie, là où elle s’est forgée, pour un On The Corner exclusif.

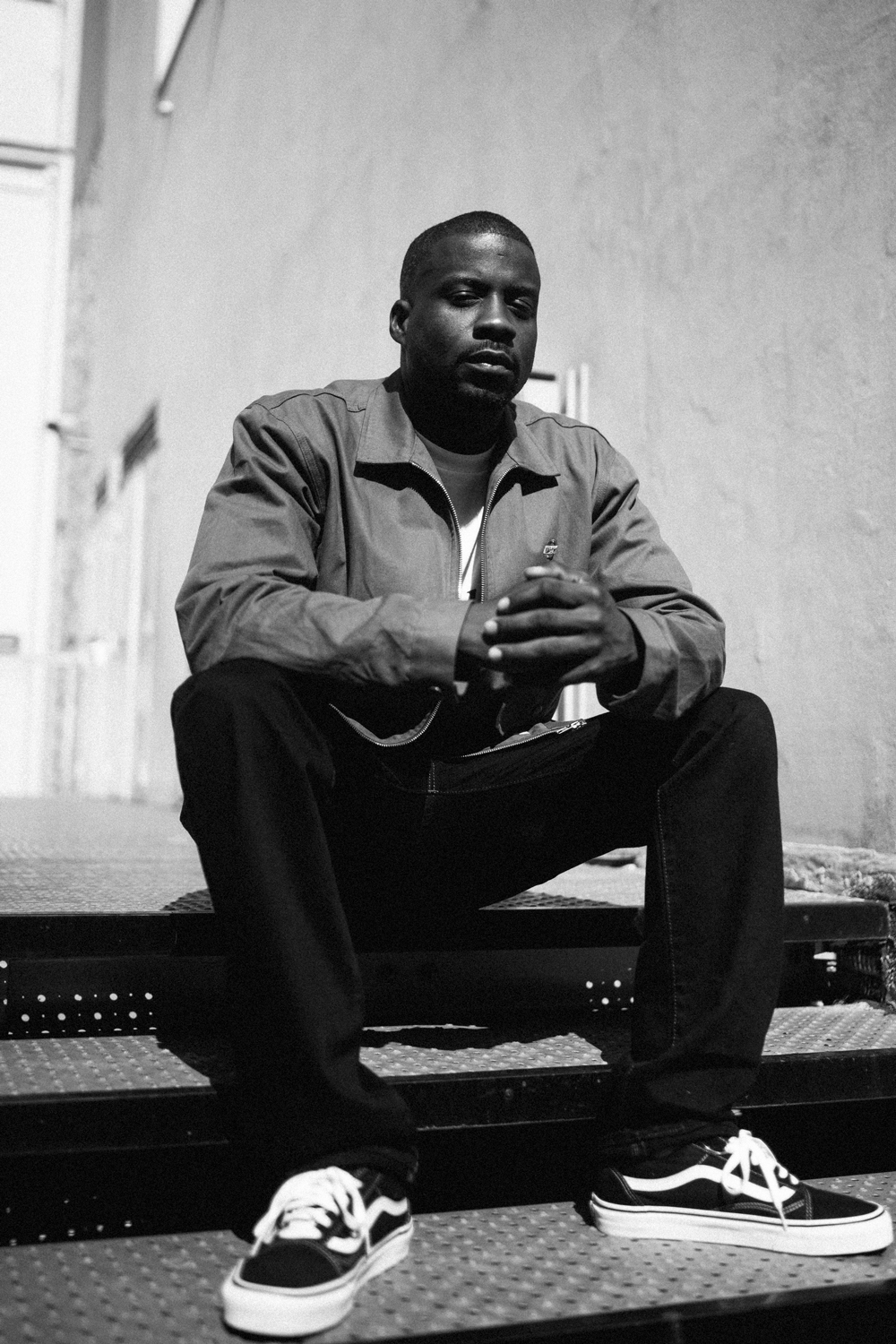

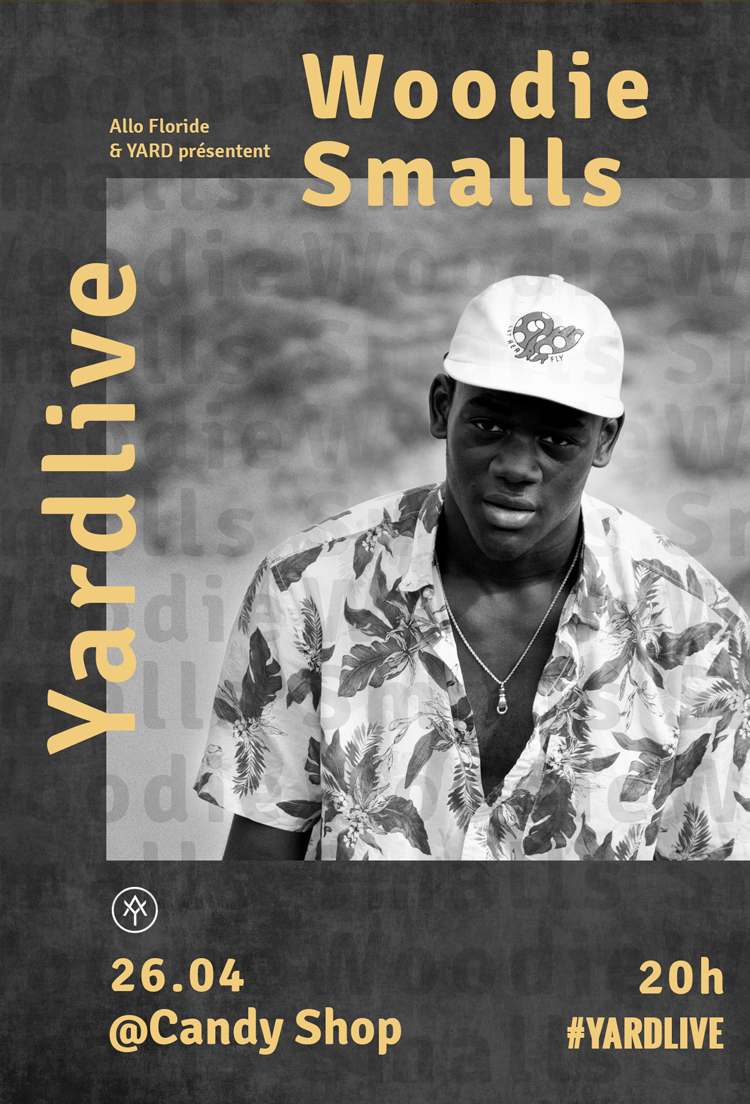

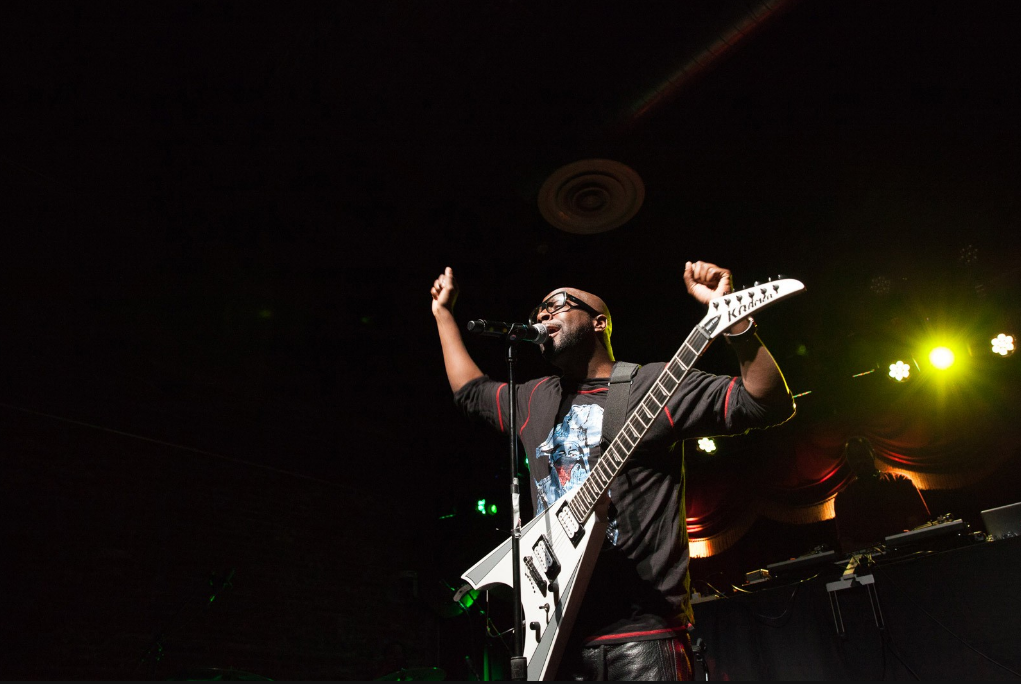

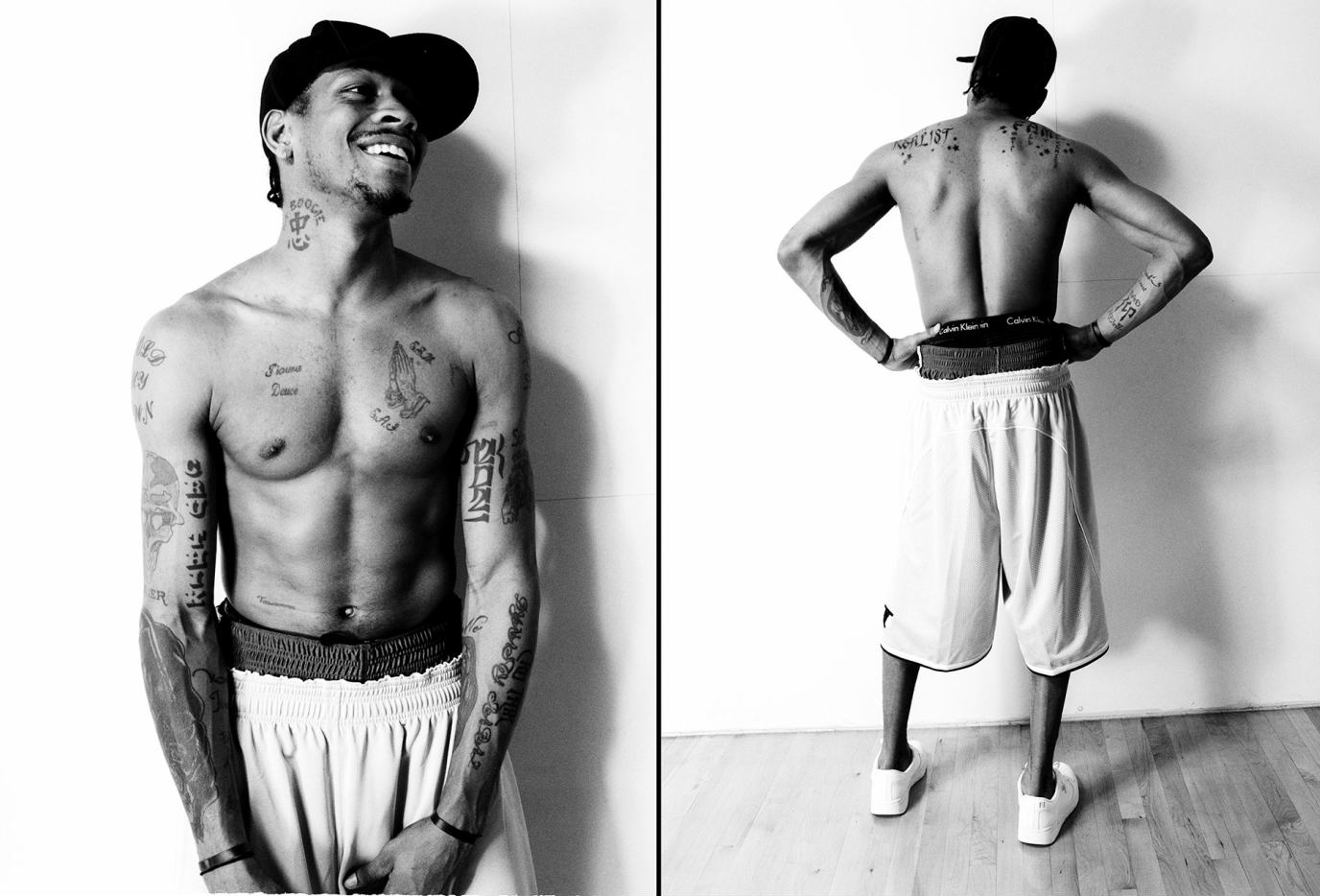

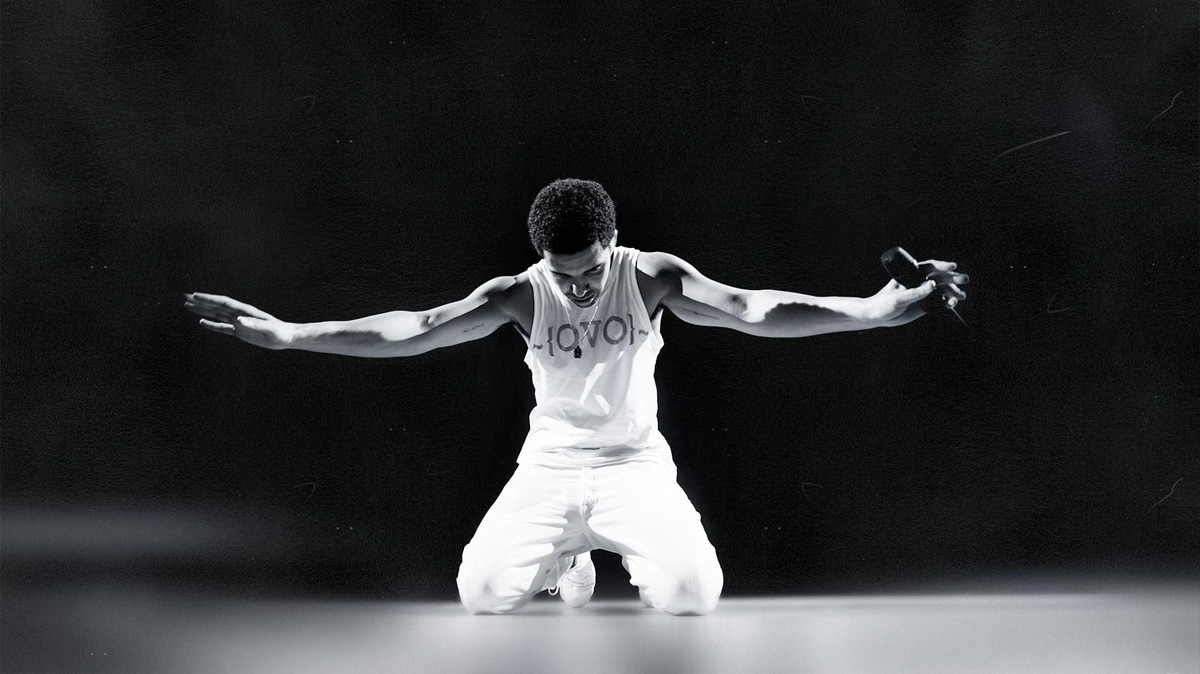

Il a su être patient : près de 10 ans après ses débuts dans la musique, Knucks a explosé aux yeux du grand public avec la sortie de son album Alpha Place. Pour l’occasion, on était avec lui à Londres pour un On The Corner exclusif où l’artiste se mue en narrateur de son ascension, et en guide d’un Londres dont la mutation ne bénéficie pas à tout le monde.

« Young bull at the top of the block with the white front door and the corner subtle. Cool, but he always in trouble – why you think his bredrins called him Knuckles? » Ce jeudi 21 septembre 2023, Paris est gris. Il pleut, il fait humide, et la capitale française prend des aires de Londres. De bon augure : ce soir, un rappeur de Kilburn joue dans une salle de concert de la ville. La date est complète depuis des mois : Knucks attire, rassemble, bien au-delà des boroughs anglais. Logique pour un artiste dont le rap transporte, dont la musique sonne comme une bande-son universelle à l’élévation, à l’envie de déjouer le déterminisme social.

« Can’t you see London’s burning?

And you can’t duck this smoke »

Témoin privilégié d’un Londres qui se gentrifie, d’une ville à plusieurs vitesses dans laquelle des populations se croisent sans réalité commune, Knucks développe un propos artistique fort et inspirant. Au moment de la sortie de son album Alpha Place, on a fait le déplacement dans le Nord de Londres pour le comprendre un peu mieux, pour un On The Corner exclusif, notre premier en terre britannique.

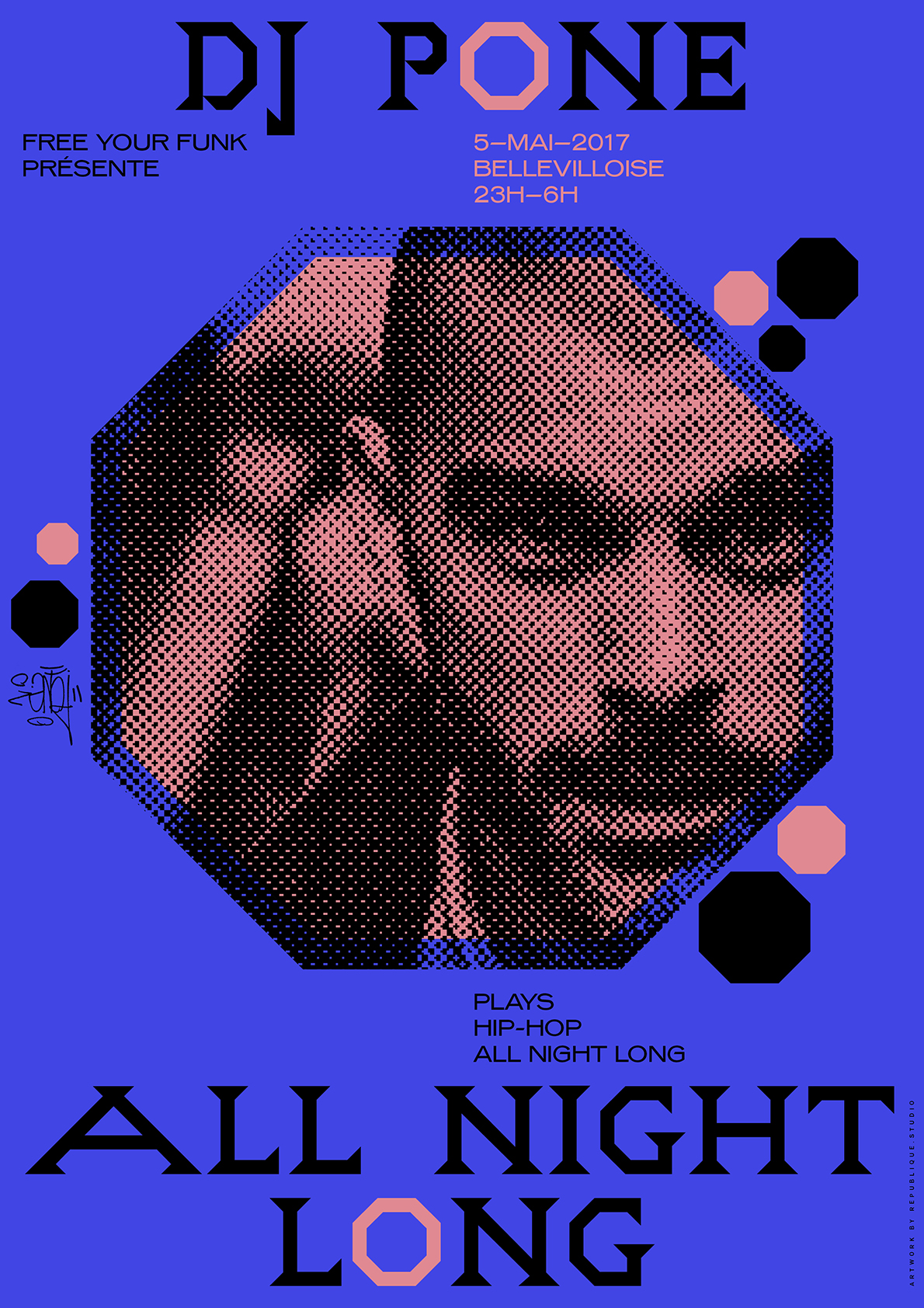

Le 10 octobre dernier, nous accueillions média généralistes et spécialisés au Théâtre du Châtelet, pour une conférence de presse autour des Flammes. Voici ce qu’il faut en retenir.

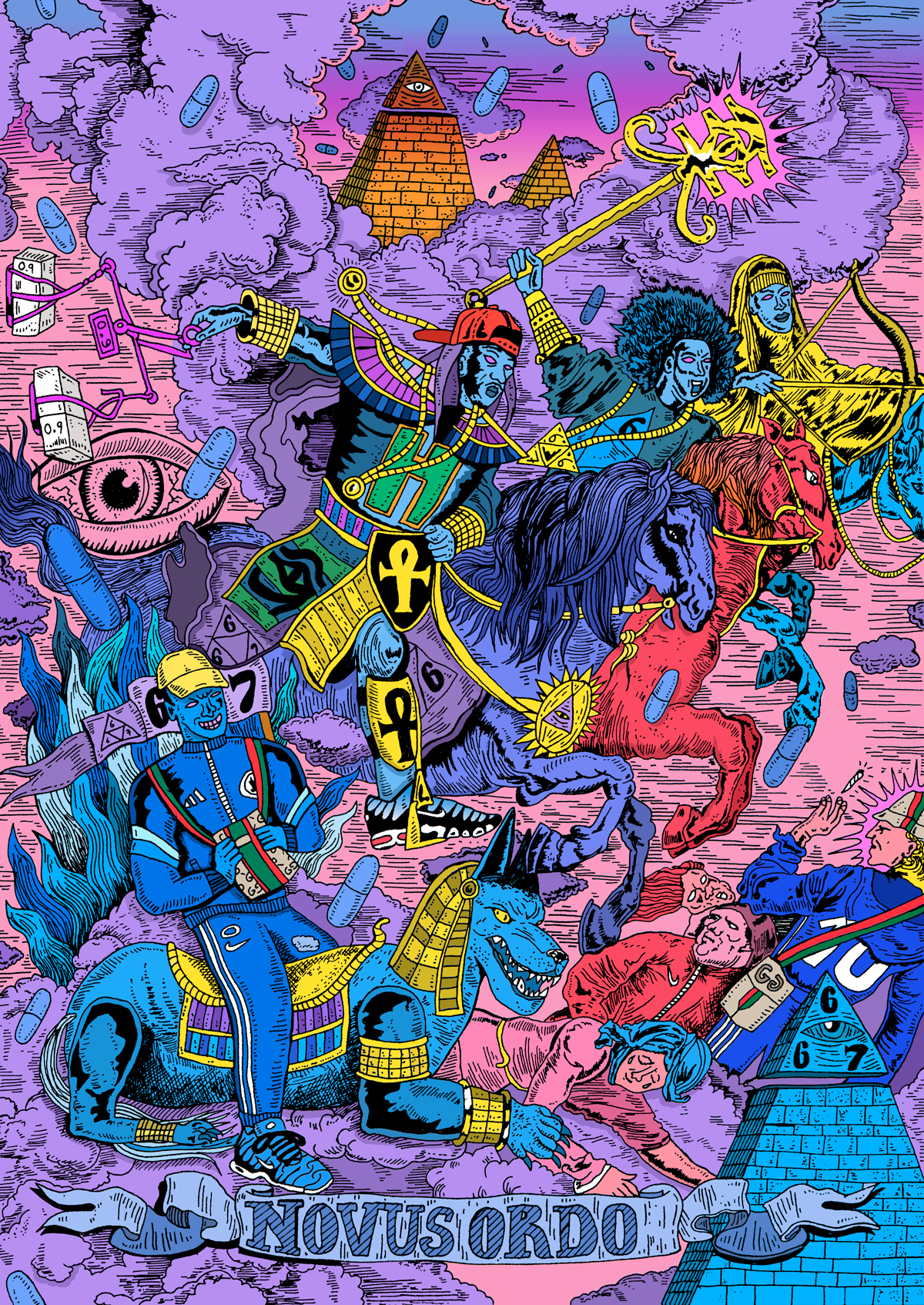

Née d’une initiative commune entre Yard, Booska-P et Smile, Les Flammes© est la cérémonie qui célèbre et repositionne les cultures populaires.

Elle récompense les artistes, entertainers et acteur.rice.s de ces cultures.

Parce qu’on y célèbre les cultures issues des quartiers populaires et la créativité de celles et ceux qui les font grandir.

Parce que ces cultures sont aujourd’hui parmi les plus populaires de la francophonie : jadis minimisées, elles transparaissent aujourd’hui dans le langage, les codes et références de générations qui s’en réclament et intègrent le grand public.

Parce que dans un pays aussi divers, la notion de « culture populaire » ne peut plus être unique : elle doit être plurielle.

Comme symbole de cultures ardentes qui se propagent, s’imposent, et dont la vigueur n’a que peu d’égal aujourd’hui.

Comme source de lumière : ces cultures éclairent des zones d’ombre qui ont souvent été laissées loin des projecteurs. Elles influencent et irradient aujourd’hui la France à travers bien des domaines, au-delà de la musique et de l’image : de la mode au cinéma, en passant par le sport, la gastronomie et bien plus encore.

Les Flammes, parce qu’une flamme constamment nourrie est éternelle, que sa chaleur rassemble et que sa vivacité captive. A l’image de cultures qui grandissent, réunissent et traversent le temps.

Le processus de vote des Flammes est découpé en trois grandes étapes :

La première est celle des soumissions : les acteurs de l’industrie de la musique et du divertissement inscrivent leurs candidats dans les catégories dans lesquelles ils souhaitent les voir concourir, sous réserve qu’elles ou ils correspondent aux critères préétablis.

Pour la première édition de la cérémonie, les inscriptions sont gratuites et l’équipe des Flammes suggère une liste de pré-nominé.e.s aux décideurs, pour leur faciliter la tâche.

La deuxième étape est celle des pré-sélections : la liste des pré-nominé.e.s est envoyée à une cinquantaine de journalistes, média spécialisés et média généralistes qui sont chargés de sélectionner leurs 10 nominé.e.s par catégorie.

Chaque média dispose de 72 heures pour envoyer sa liste de nominé.e.s.

La troisième et dernière étape est confiée à deux typologies de votants qui représentent chacune 50% du vote final : le public, et le jury.

À travers une plateforme en ligne développée spécialement pour les Flammes avec un tout nouveau système de vote simple et ludique, toutes celles et ceux qui le désirent peuvent faire leur choix et déterminer un top 3 de nominé.e.s par catégories.

Un top 3, et non un gagnant unique, pour que même des artistes unanimement reconnus comme brillants, mais moins populaires, bénéficient de l’impact des grosses bases fan qui doivent donc élever trois noms plutôt que de voter seulement pour leur unique champion.

Le jury fait de même de son côté, et les grand.e.s gagnant.e.s sont révélé.e.s le soir de la cérémonie, au Théâtre du Châtelet.

Le jury des Flammes, dont les voix pèsent pour 50% du résultat final de chaque vote, est paritaire.

Chacun.e est le porte-voix d’un domaine d’activité particulier ; la composition globale du jury donne une représentation équilibrée et honnête de l’industrie : maisons de disque, professionnels du spectacle, personnalités publiques, indépendants, journalistes…

Une fois notifiés, les jurés doivent envoyer leurs votes dans un temps imparti. Leur anonymat est certifié par une clause de confidentialité pour empêcher toute forme de concertation. L’identité des jurés sera néanmoins révélée en amont de la cérémonie, une fois les votes terminés.

Pour encourager le mouvement et garantir la pluralité d’avis, le jury est amené à être renouvelé chaque année. La répartition par secteur d’activité, elle, est amenée à rester la même.

Toutes les informations à propos des Flammes sont disponibles sur le site lesflammesawards.com.

Il y a bientôt un mois Le Juiice sortait « Trap Mama 2 », mais avant l’artiste il y a Joyce qu’on a rencontrée 7 mois plus tôt sur ses terres, à Abidjan. En fond : Cocody, une finale de Coupe du monde, attiéké et youki, de la trap ivoirienne, Diam’s et Patricia Kaas en passant par le zouglou. Autant d’ingrédients qui lui ont permis de se dévoiler sans langue de bois. C’est un peu pour ceux qui savent déjà, et beaucoup pour les autres, car « C’est la femme on ne connait pas, on appelle Heee ».

Pour le retour du format #OnTheCorner on vous livre un format exceptionnel tourné en Côte d’Ivoire avec une des rappeuses les plus fortes du game. En quelques années, Le Juiice s’est imposé comme l’une des femmes fortes du rap français. Depuis la sortie de son album Iconique en 2022, elle a charbonné dans l’ombre, est apparu sur des nombreux featurings et a aussi pris du temps pour elle. Quand c’est le cas, elle part à Abidjan, dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire pour se ressourcer. En pleine finale de la Coupe du Monde on est parti avec elle sur le continent pour la suivre. Au détour des rues de sa ville de coeur, elle nous a livré un peu d’elle-même et de sa culture, Le Juiice a révélé Joyce, on a rencontré Babi.

Bien avant les coups de 19h, c’est déjà l’effervescence. Derrière les barrières mises en place autour du tapis rouge qui recouvre le sol de la place du Châtelet, le public s’amasse, les premiers invités aussi. Quelques minutes de battement, les premières gouttes de pluies avant que tout ne s’enchaîne. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023, et dans un peu plus d’une heure commence la première édition de la cérémonie Les Flammes.

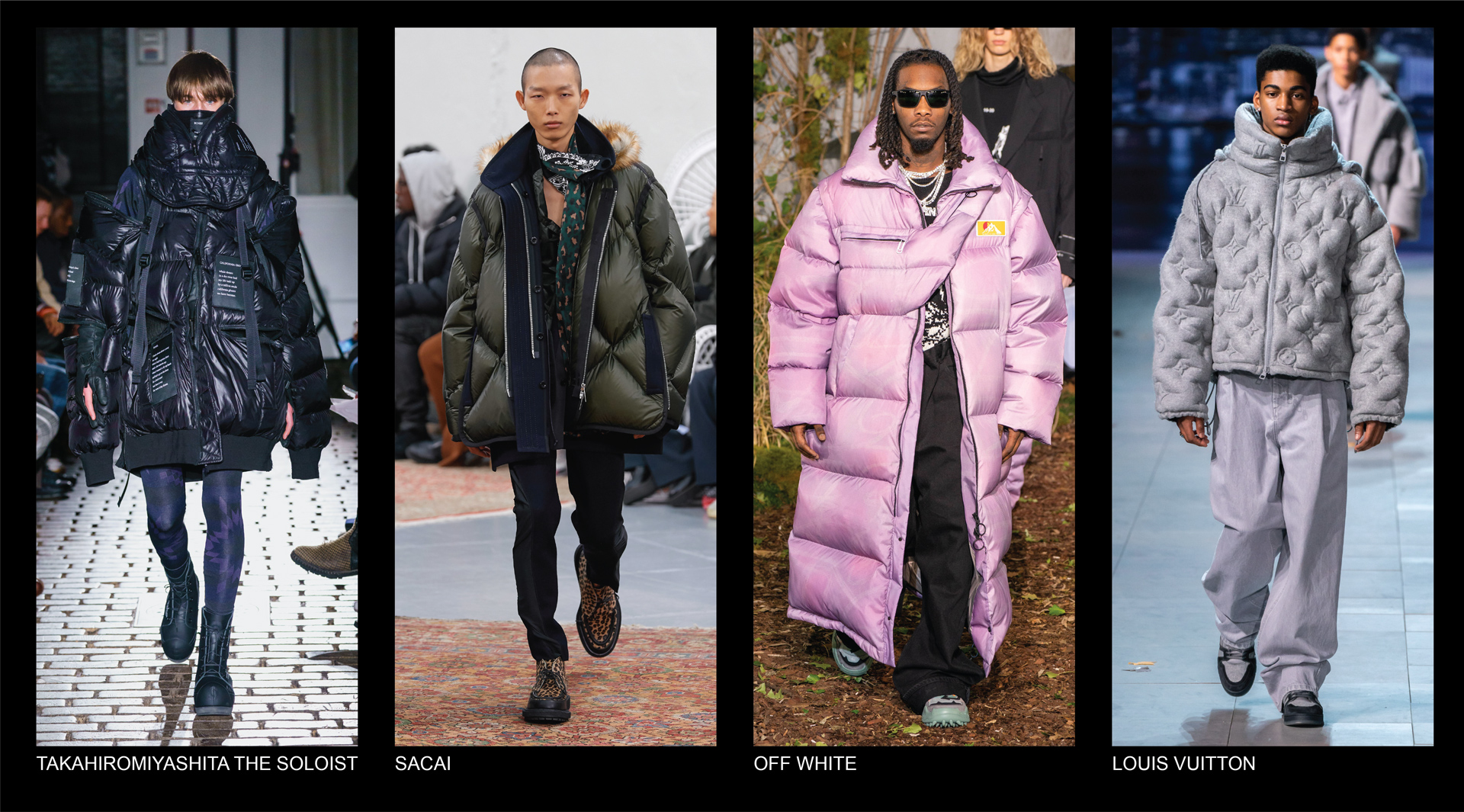

Devant l’objectif des nombreux photographes s’enchaînent les personnalités de la musique française, il ne faut rater personne, immortaliser l’histoire. Les clics des appareils s’enchaînent derrière les poses des artistes. Sans étonnement, à l’ère 2023, certains professionnels sont armés d’un smartphone pour capturer ce moment iconique. Dans leurs mains, un Google Pixel 7a, partenaire officiel choisi non sans réflexion pour l’évènement. Au fil des heures qui passent, de l’eau qui tombe du ciel, le mode Vision de nuit et Anti-flou embellissent nombre d’images. Pour la première cérémonie qui honore et repositionne les cultures populaires, il fallait respecter l’image et les identités de ses acteurs, la fonctionnalité Real Tone du Google Pixel permet de sublimer toutes les carnations de peau de manière authentique : nécessaire.

Ce qui se passe à la sortie du tapis rouge, sous les ors de ce théâtre symbolique de la vie culturelle parisienne, vous avez déjà pu le suivre en live sur le YouTube de Booska-P, sur Twitch, sur 6play ou en différé sur W9. Pour celles et ceux qui auraient quand même rater la soirée de l’année – et des prochaines qui vont suivre -, on vous résume qui sont les grands gagnants de ce premier événement mémorable.

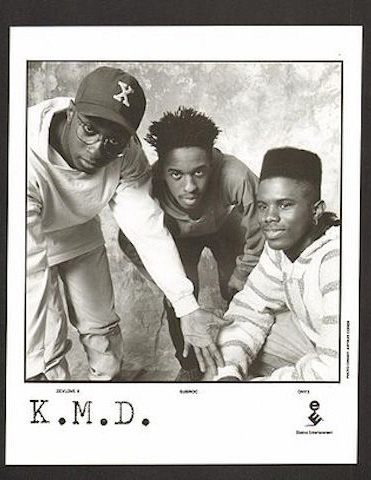

La Flamme Spotify de l’album de l’année : « KMT », Gazo

La Flamme de l’album rap de l’année : « Hiver à Paris », Dinos

La Flamme de l’album nouvelle pop de l’année : « Mélo », Tiakola

La Flamme du morceau de l’année : « Intro », Josman

La Flamme du featuring de l’année : « Rencontre », Disiz ft. Damso

La Flamme du morceau de performance rap de l’année : « Djamel », Dosseh

La Flamme du morceau R’n’B de l’année : « Atasanté », Tiakola ft. Hamza

La Flamme du morceau afro ou d’inspiration afro de l’année : « Soza », Tiakola

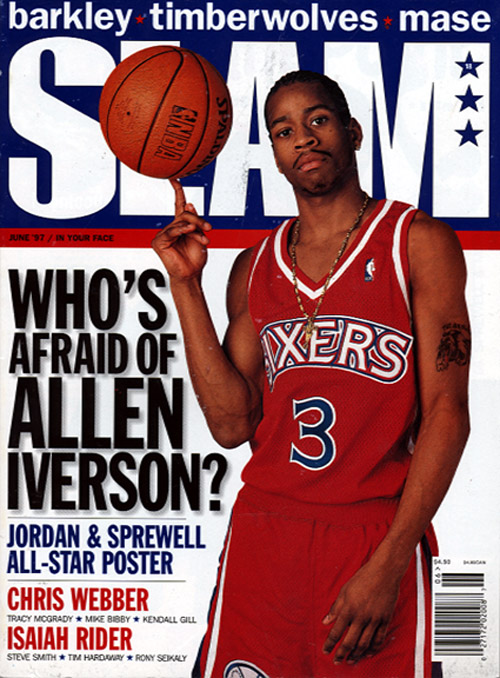

La Flamme du morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne de l’année : « Laptop », Kalash ft. Maureen

La Flamme de la révélation féminine de l’année : Ronisia

La Flamme de la révélation masculine de l’année : WeRenoi

La Flamme du clip de l’année : « Intro », Josman

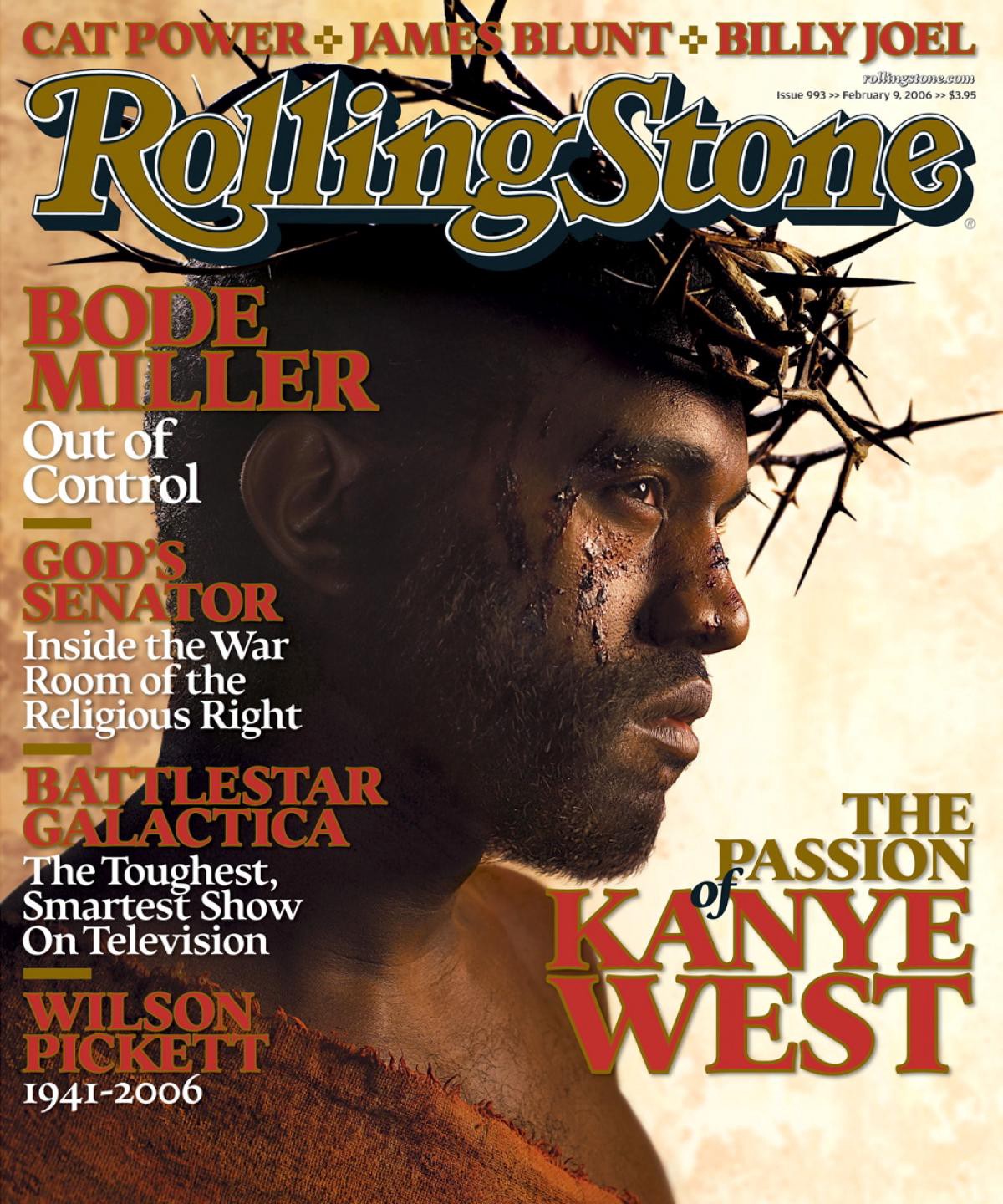

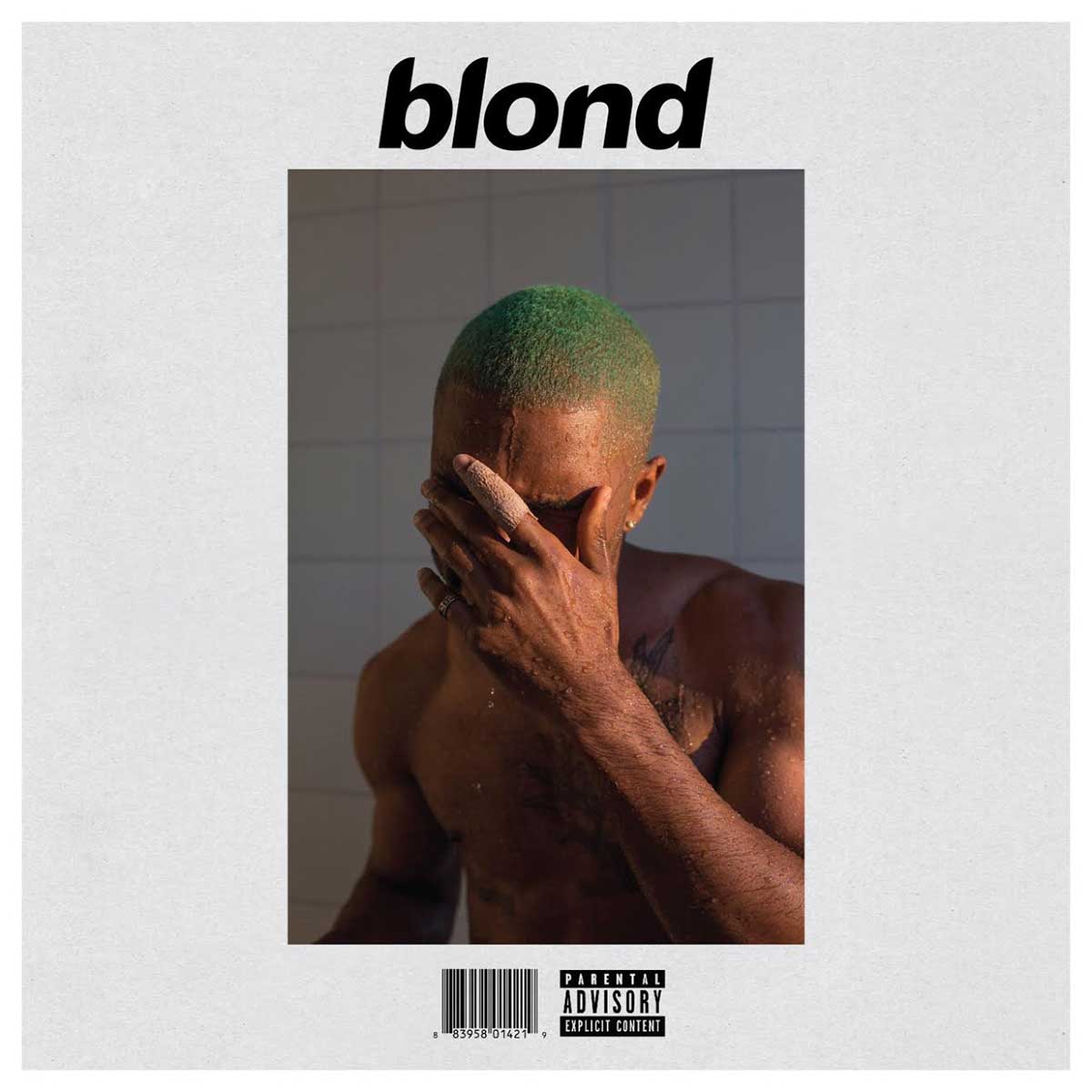

La Flamme de la cover d’album de l’année : « M.A.N. (Black Roses & Lost Feelings) », Josman

La Flamme du compositeur de l’année : Tarik Azzouz

La Flamme du concert de l’année : Laylow, à l’Accor Arena

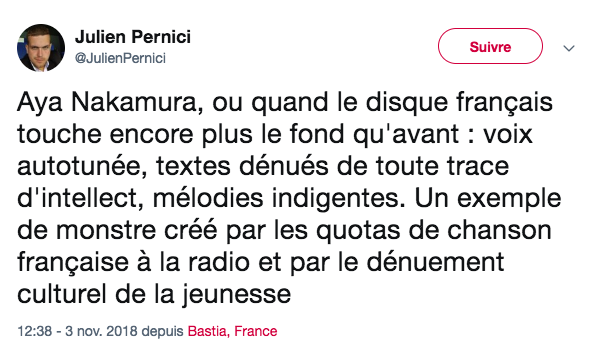

La Flamme de l’artiste féminine de l’année : Aya Nakamura

La Flamme de l’artiste masculin de l’année : Gazo

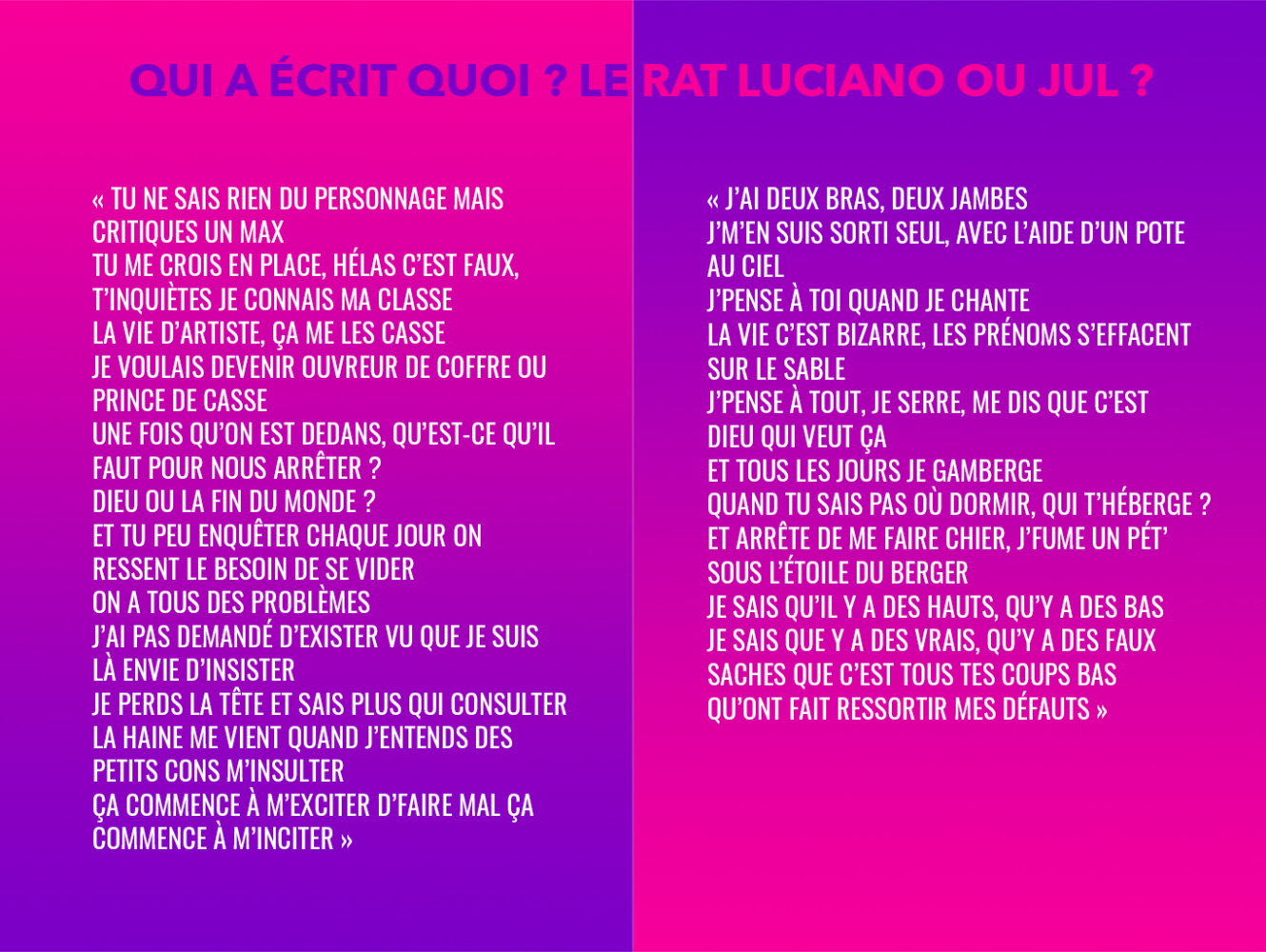

La Flamme éternelle : Le Rat Luciano

La Flamme exceptionnelle : Fally Ipupa

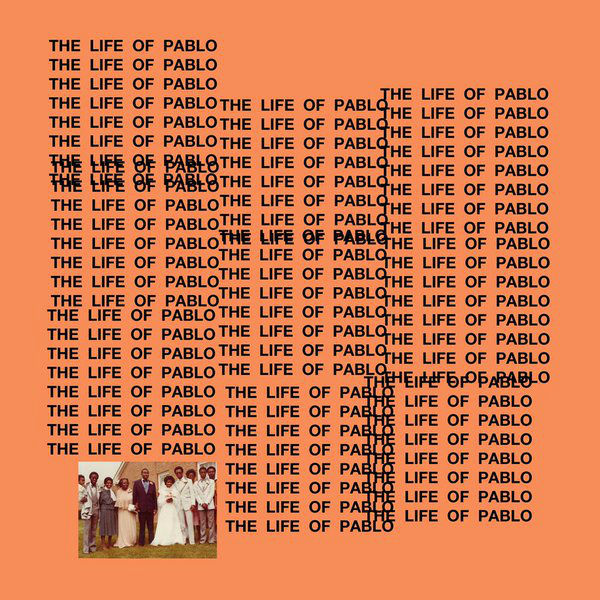

La Flamme de la stratégie de lancement de l’année : BigFlo & Oli

La Flamme du label de l’année : Epic Records

La Flamme du label indépendant de l’année : SPKTAQLR

La Flamme de l’engagement social de l’année : Ghost Killer Track pour Que de l’Amour

Toutes les photos ont été prises avec un Google Pixel 7a.

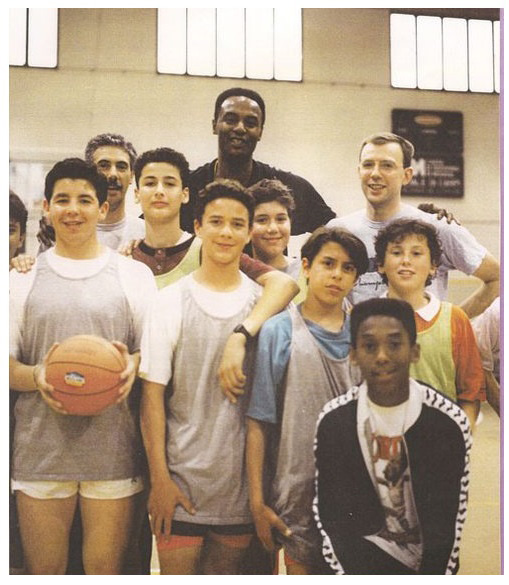

Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, vous le savez déjà : on a à coeur de créer des initiatives qui permettent d’ouvrir les portes du monde de la culture à notre jeunesse. On essaie toujours de faire plus, de proposer des Yard School de qualité – et on a encore pleins d’idées. Cette année, on a décidé d’aller plus loin et de créer un pôle entier pour regrouper tous ces projets et pouvoir les centraliser sous un seul et même nom, celui de ce qui est à présent notre association : Yard For Good.

En 2019, YARD lance ses journées Yard School. Quand on le décide, on part d’un constat : beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur voie, ne savent pas par où commencer pour se lancer dans les branches qui leur plaisent, n’ont pas tous le même accès à l’information et à une bonne orientation. Ce constat, on le fait parce qu’il est aussi personnel, qu’il a touché les membres de nos équipes qui pour la plupart sont issus de parcours atypiques, et qui ont dû évoluer hors des sentiers battus et créer leurs propres opportunités pour exister dans le monde de la culture. Notre team qui ne savaient pas que leurs métiers existaient il y a peu, aujourd’hui les incarnent. C’était pour nous important donc de prendre cette responsabilité et de saisir le moment pour rendre à notre communauté, à notre jeunesse. Notre but avec les Yard School, c’était justement de pouvoir offrir à tous les jeunes les clés de métiers qui leur sont souvent inconnus – que nous n’avons nous-mêmes pas forcément eues.

Trois ans plus tard, c’est 16 Yard School et plus de 400 jeunes passés par nos journées de formation. Pour pouvoir accompagner toujours plus de jeunes et diversifier nos programmes, on a décidé d’officiellement créer notre propre structure associative. Au fond, on l’avait déjà depuis des années, on l’avait juste pas acté.

Depuis le début de Yard, on a toujours essayé de prendre part à des projets qui permettent d’aider notre communauté en France ou sur le continent africain. Yard School c’était la première pierre à l’édifice de ce qu’on espère sera une grande aventure. Durant les dernières années, on a eu l’honneur d’accueillir de nombreuses personnalités de notre culture lors de nos formations et même d’exporter la Yard School en dehors de ses murs.

Au travers de toutes ces rencontres et ateliers, on a pu valoriser des parcours de réussite et montrer à notre jeunesse que le succès a des visages multiples et n’est pas synonyme d’exception. Pour rendre leurs expériences les plus complètes possibles, et accompagner nos « étudiants » lorsqu’ils ont passé la sortie de nos locaux, on a voulu au maximum les ouvrir aussi à des événements culturels et à ses personnalités. Notre school à nous, elle ne s’arrête pas qu’aux heures de formation. En ces quelques années, on a pu aller à des expositions et même à une randonnée, on a aussi implanté un système de mentorat pendant un an et un groupe Discord où sont rassemblés tous ceux qu’ont a pu entourés pour avoir un suivi sur le long terme : une oreille pour leurs questions, une voix pour les réponses et une main tendue pour leur proposer des stages chez Yard, ou ailleurs.

Nos projets de coeur ils nous ont parfois aussi mené en dehors de nos murs, et même de notre continent. Entre Dakar et Lomé, on a réussi à créer un vrai lien avec plusieurs associations locales et diversifier nos champs d’actions sur place. Basé à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une association dont le champ d’action se concentre sur la sensibilisation à la santé publique en Afrique et plus particulièrement les grandes maladies qui touchent le continent.

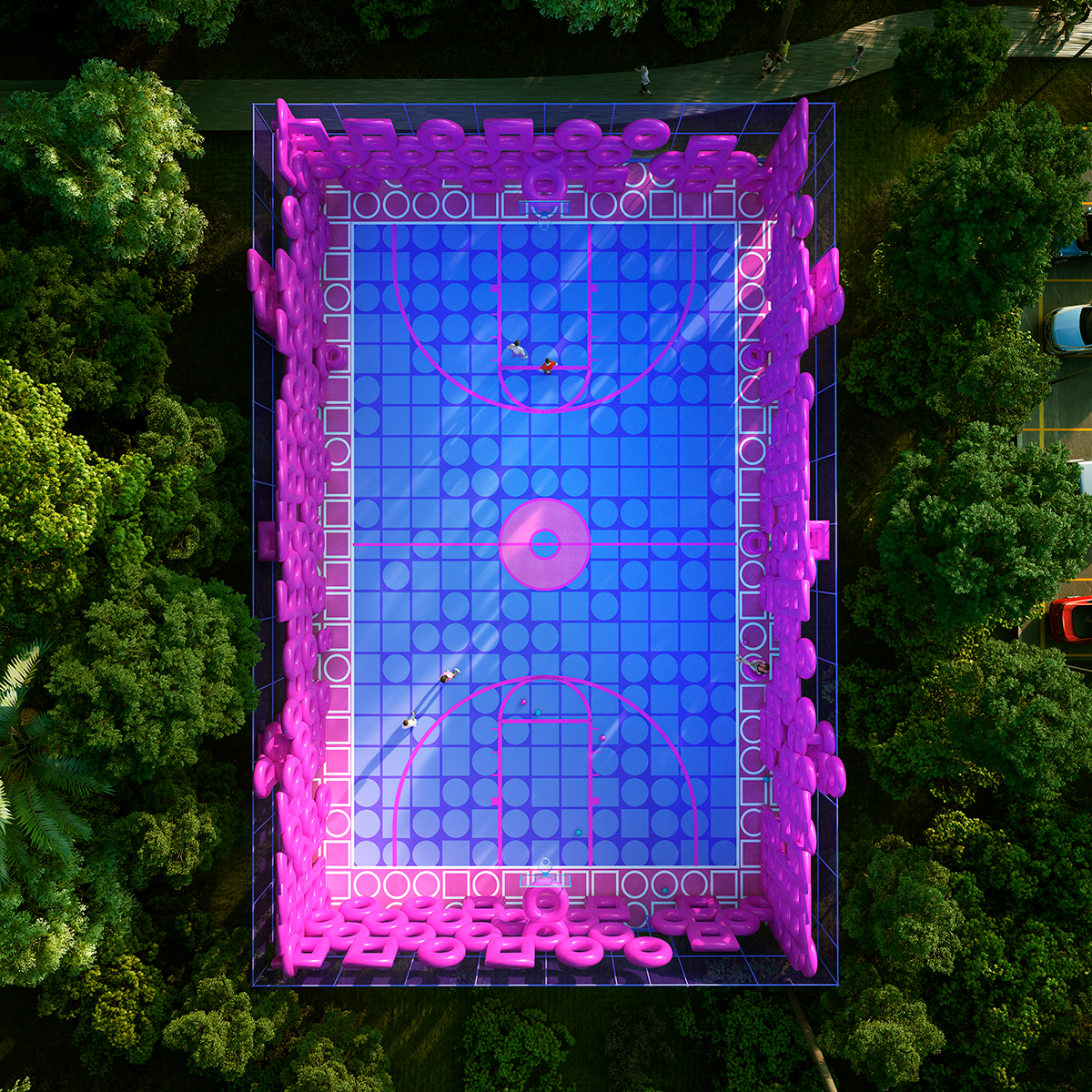

En 2019, l’association lançait le mouvement « Non aux maladies tropicales négligées ». Le 30 janvier 2021, pour marquer la Journée mondiale des Maladies Tropicales Négligées, nous nous sommes associés à eux, au RBS Crew, la Basketball Africain League, la Fondation Ecobank, Special Olympics et Sarah Diouf, directeur créatif et fondateur de Tongoro, pour réhabiliter un terrain de basket à Ouakam, au pied de la Monument de la Renaissance, et pour y inscrire le mot « Négligées ». Le but, attirer l’attention sur ces maladies dévastatrices et appeler à la solidarité des citoyens et demander aux dirigeants de faire de l’élimination de ces maladies une priorité sur le territoire africain.

Le 8 mars 2022, dans le cadre de la journée internationale de la femme, on était de retour dans le quartier de Ouakam avec l’ONG et l’escrimeuse Ysaora Thibus, la danseuse BadGyal Cassie et la basketteuse Diandra Tchatchouang. Pendant 3 jours, Speak Up Africa organisait African LeadHers, un forum autour de l’empowerment des femmes. Les championnes ont pu échanger et participer à des ateliers avec les jeunes sur la représentation des femmes, l’acceptation de soi à travers le sport ou encore la masculinité positive. L’occasion pour elles de de déconstruire les stéréotypes sur le genre dans le sport mais aussi plus largement dans la société, et de partager leurs passions avec la jeunesse sénégalaise.

Pousser la jeunesse à s’engager, à s’insérer, à entreprendre, c’est globalement ce qu’on a toujours essayé de faire dans nos initiatives et projets. Depuis 2019, on tente donc aussi de créer des liens étroits avec des acteurs qui sur différents territoires tentent d’appliquer cette même vision. Au Togo, Milédou est un programme qui s’engage sur le terrain de la cohésion sociale, du développement humain, de l’éducation, de la question du genre, de l’insertion et de l’employabilité des jeunes et de leur engagement au sein de leur communauté. A travers la réhabilitation d’un terrain de basket-ball dans la ville d’Aného, en juin 2021, on a réaffirmé notre soutien à leurs projets. On espère pouvoir encore renforcer cette connexion dans le futur grâce au sponsoring que nous leur offrons, à l’image du lien indefectible qui noue lie aux clubs parisiens Basket Paris 14 et de foot Paris Alésia F.C et FC Montmorency depuis des années maintenant.

Faire le bilan de tout cela, avec un recul honoré sur tout ce qu’on a pu accomplir, c’est ce qui nous a fait comprendre l’importance d’avoir notre propre structure associative, pour accompagner plus de projets, et en développer plus de notre côté. C’est pour cela qu’est né Yard For Good, avec pour objet de favoriser la diversité au sein de la société, de lutter contre les inégalités en favorisant l’inclusion de tous. Pour ce faire, l’association a pour mission de concevoir, mettre en œuvre et diffuser des projets et des actions innovantes pour résoudre les problématiques d’inclusion sociale. Yard For Good souhaite contribuer à la construction d’une société variée et diverse, source de richesse et de valeur ajoutée pour tous.

Immédiatement après sa création, on a pu s’associer à Apple pour mettre en place notre premier projet sous notre nouveau nom. Today at Apple Creative Studios a mis en place pour le Grand Paris des formations axées sur la création de podcasts. En association avec d’autres structures locales 1000 Visages, Mouvement UP, 27 jeunes originaires du Grand Paris ont été invités à rejoindre ce programme.

Durant trois semaines, ils ont pu assister à des ateliers et conférences animés par des professionnels de l’industrie au sein de l’Apple Champs-Elysées Ils ont également reçu un accompagnement personnalisé par des mentors – les créatrices de podcasts Anne Lamotte (France Culture), Noémie Landreau (France Inter, France Culture) et Géraldine Sarratia (Podcast ”Le Goût de M” du Monde) – mais aussi par les équipes Today at Apple, afin d’appréhender le matériel mis à leur disposition.

A partir du thème « Les Origines », les participants ont créé leurs propres podcasts, sous des formats divers : le reportage, la fiction, et l’émission culturelle. Les podcasts sont d’ores et déjà disponibles sur Apple Podcasts depuis le 26 septembre. Avec l’aide de leur mentor Géraldine Sarratia et de sa collègue Imène Benlachtar, les neuf jeunes de Yard For Good ont rendu un projet d’émission. Claudia Rivera, Mila Nejim, Maïmouna Tirera, Meidhi Benbetka, Il Ham Mohamed Said, Lowan Taupe, Nacim Saïdi et Amandine Zacsongo ont enregistré trois épisodes avec l’artiste Johanna Tordjman, le photographe Marvin Bonheur et le rappeur Tuerie. Après trois semaines de dur labeur, ils vous offrent le fruit de leur travail : leur podcast « Ça vient d’où ? », l’émission qui rend accessible les métiers créatifs, est disponible ici.

YARD FOR GOOD c’est officiel : Yard pour le bien, Yard pour les siens.

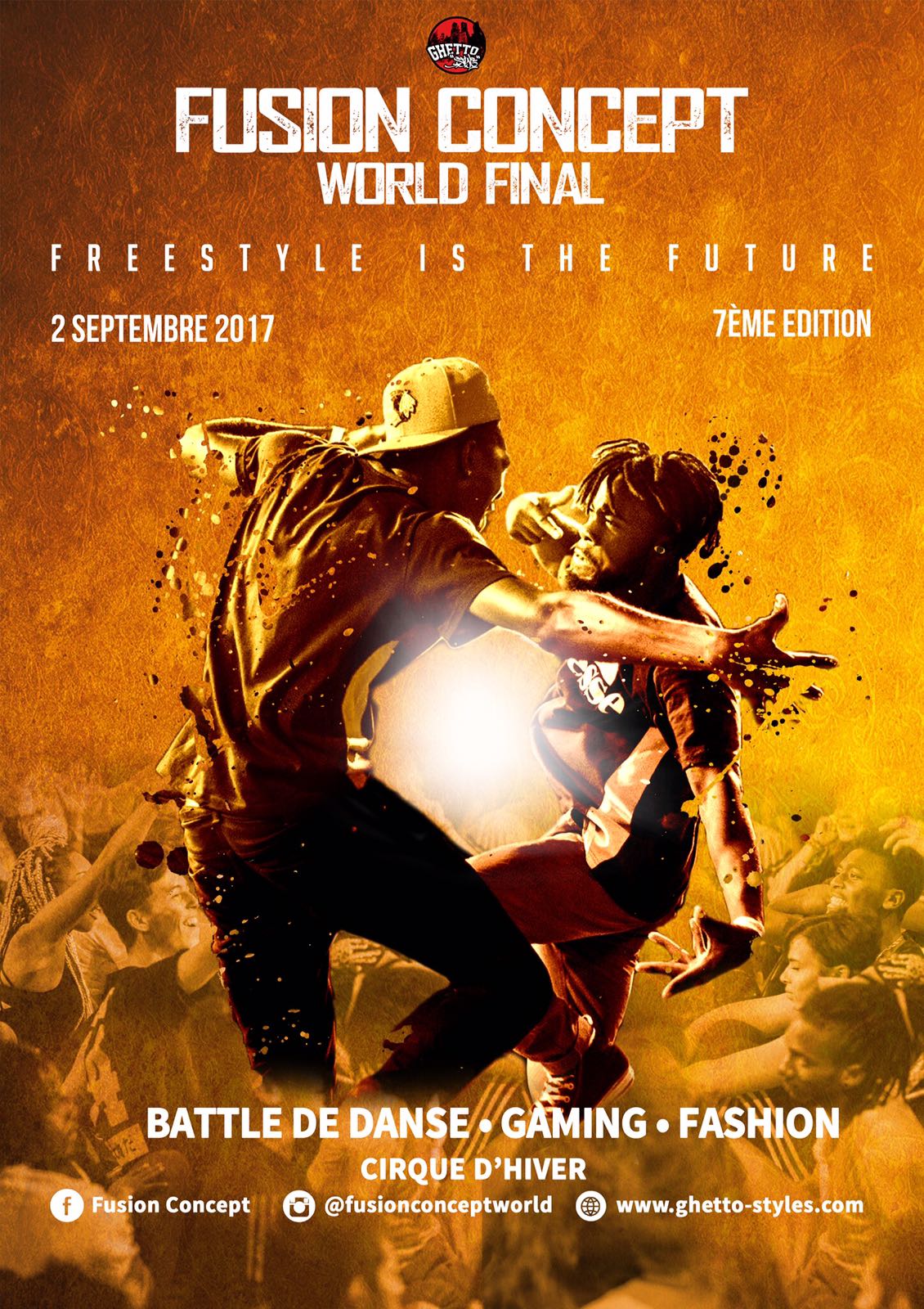

Nike Paris organise son festival de danse le « Join Forces Battle » Event le 26 & 27 novembre. Si tu souhaites y prendre part, rendez-vous ci-dessous.

À l’occasion des 40 ans de l’iconique Air Force 1, Nike et Diablo Premier organisent le festival de danse « Join Forces Battle ». Le samedi 26 novembre, Diablo, Brui5er et Nelson hosteront chacun un Workshop de 14h à 21h30, et le dimanche 27 novembre, place aux battles de danse de 12h30 à 21h, puis à l’after party jusqu’à 2h.

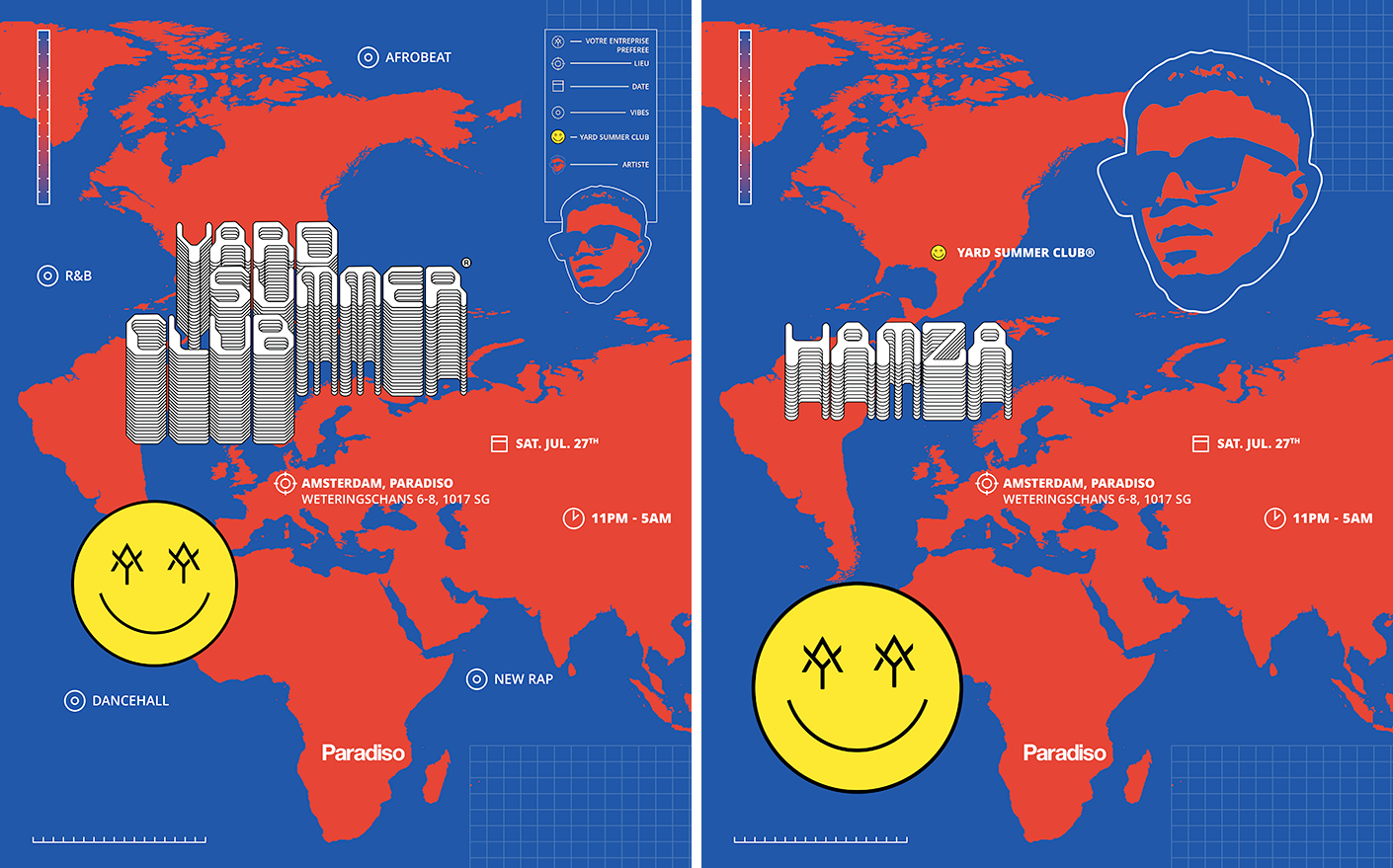

Pour célébrer la symbolique paire de Nike : des showcases (Kerchak et Hamza), de la danse, des DJ sets et plein d’autres surprises te feront turn up.

Le festival est gratuit et ouvert à tous sur inscription.

Si tu veux participer au battle, ton crew doit être composé de 5 personnes. Chaud de Join Forces le samedi 26 et/ou le dimanche 27 ? Inscris-toi dès maintenant à l’événement.

Inscription aux Workshops du samedi 26 novembre

Si tu souhaites participer aux différents workshops inscris-toi à ces liens :

– Workshop avec Diablo

– Workshop avec Brui5er

– Workshop avec Nelson

Inscriptions aux qualifications du Battle de Danse le dimanche 27 novembre, en tant que danseurs, pour tenter de gagner les 10 000€ :

Inscris-toi à ce lien !

Inscriptions en tant que public au Battle de Danse le dimanche 27 novembre :

Les inscriptions sont complètes !

On se retrouve dimanche prochain !

Pour notre premier On The Corner tourné à l’étranger, le rappeur TIF nous a laissé accompagner son retour à Alger, quelques semaines avant la sortie de son album Houma Sweet Houma.

Depuis 2014, nos caméras s’invitent là où les talents de notre culture écrivent les premières pages de leur histoire. On The Corner. Là où ils sont parfois plus appelé par leur prénom que par le pseudonyme qu’ils font scander à des foules en liesse. Le quartier, la zone, la calle, la tess, le binks : des dénominations nombreuses qui désignent les théâtres de scènes et de récits souvent semblables les uns des autres, mais pourtant foncièrement singuliers. Et depuis huit ans, les artistes nous ouvre les portes de leur « corner » pour donner corps à ces récits, de Sevran à Gonesse, de Barbès au Triangle d’or, du Plan d’Aou à Fond Vert, en passant par Le Havre et Perpignan. Mais pour chaque « tieks » de France, il y a des « favelas » au Brésil, des « barrios » dans le monde hispanique, des « blocks » dans les pays anglophones. Et jamais, jusqu’à présent, On The Corner ne s’était aventuré au-delà du territoire français. C’est désormais chose faite avec Tif, rappeur algérien qui nous a ouvert les portes de « son » Alger.

Plus connu des acteurs phares du rap algérien que du public qui en consomme, TIF n’est pourtant pas un nouveau venu. En effet, Toufik – de son vrai nom – s’adonne à son art depuis le début des années 2010, soutenu par une petite équipe dont les rêves semblaient aller plus loin que l’Algérie. Pour les concrétiser, le départ apparaissait alors inéluctable. À 18 ans, TIF quitte Alger pour Lyon, puis Paris, et constate qu’ailleurs n’est pas forcément mieux, juste différent : les opportunités sont plus nombreuses mais les rapports humains sont plus froids, et il n’y a que loin de chez lui qu’il est un « blédard », avec toutes les perceptions – souvent négatives – que cela peut impliquer. L’histoire de TIF, c’est celle d’une jeunesse tiraillée par le besoin de partir pour prendre son envol, et un déracinement qui laisse forcément des séquelles. Mais c’est aussi celle de ceux qui parcourent le monde pour finalement se rendre compte qu’on est jamais mieux que dans son Houma Sweet Houma.

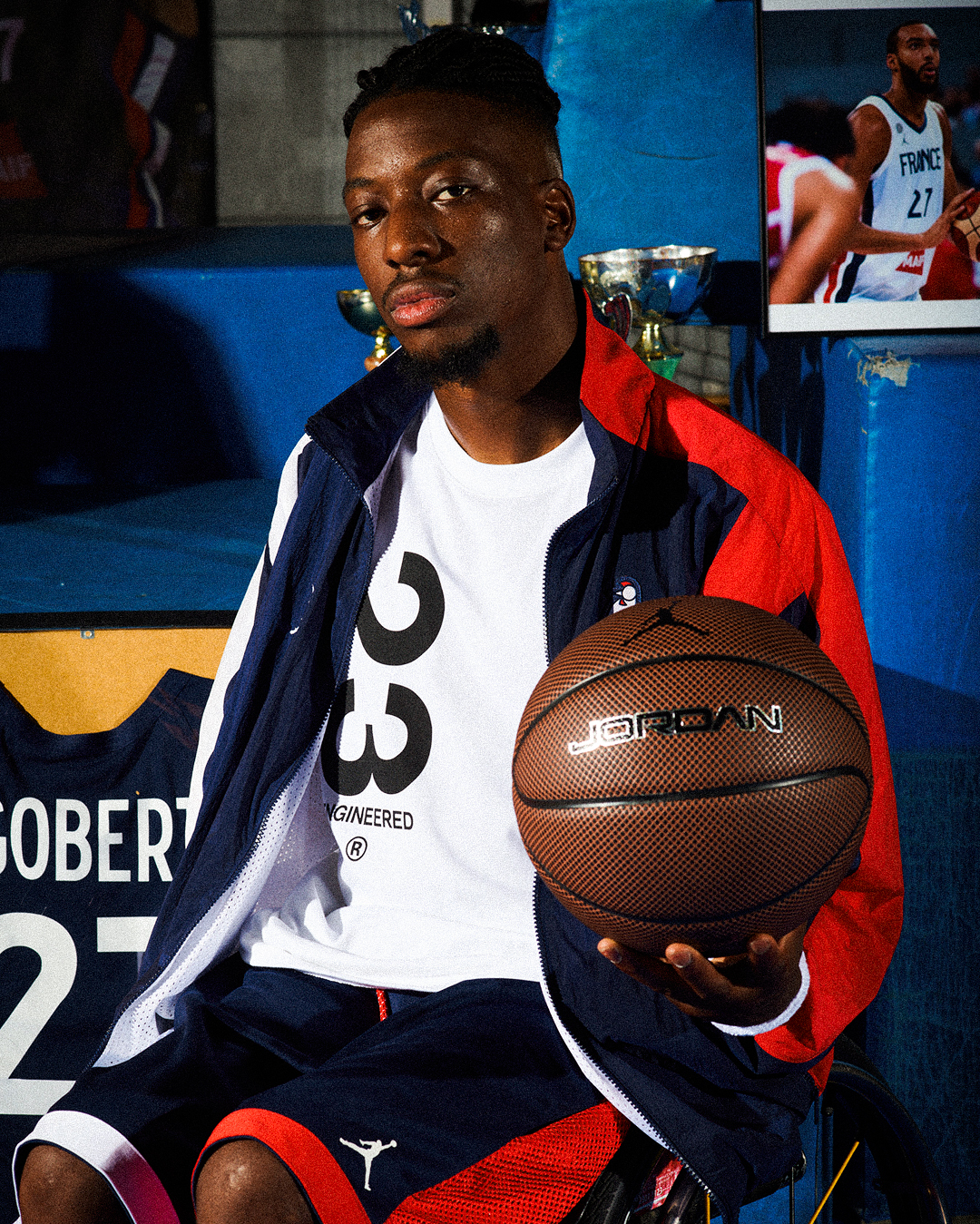

Fini les restrictions sanitaires et les jauges réduites : en 2022, plus rien ne pouvait gâcher la fête au Quai 54. Le célèbre tournoi de streetball était retour en full effect les 9 et 10 juillet, toujours au pied de la Tour Eiffel, au Centre Sportif Emile Anthoine. Un décor de rêve pour un programme toujours aussi riche entre concerts, Slam Dunk Contest et deux tournois – l’un féminin, l’autre masculin – extrêmement relevés. Près de 8000 fans avaient fait le déplacement sur les deux jours, tous vêtus de plus bel outfit pour apprécier le spectacle, sur le terrain mais également tout autour.

La compétition s’est ouverte sous un soleil de plomb, qui annonçait la couleur pour le week-end à venir : le Quai 54, c’est chaud. Mais il n’y avait pas que le soleil qui brillait de mille feux, au vu des nombreuses étoiles qui se sont succedées sur les terrains. À commencer par les stars de la NBA Zion Williamson et Luka Doncic, de passage à Paris spécialement pour l’occasion. Les deux all-stars ont été les juges d’un concours de dunk spectaculaire, remporté par l’américain Tyler Currie après un tomar par-dessus Doncic et ses 2,01 mètres. La taille et le talent de l’arrière des Dallas Mavericks auraient sans doute été plus utiles sur le terrain pour aider ses compatriotes, l’équipe slovène du tournoi masculin se faisant lourdement sortir par les allemands de Der Stamm, et ce dès le premier tour (défaite 10-34)…

L’équipe allemande se hissera jusqu’en demi-finales, où elle sera défaite par l’équipe championne en titre, Le Cartel. En finale, Le Cartel retrouvait La Fusion pour un remake de la finale de 2021. Mais pas de back to back pour l’équipe menée par Jordan Aboudou, puisque c’est La Fusion qui accrochera un septième titre au terme d’une rencontre tendue. Côté féminin, l’équipe I Can Play est entré dans l’histoire du Quai 54 en étant la première équipe française à remporter le tournoi, succédant aux espagnoles d’El Palo. Et passé les hostilités, place à la fête : comme à son habitude le week-end s’est conclu par une série de concerts en apothéose. Après Chily, Ya Levis, N’seven7, Naza, 1da Banton et Yemi Alade, c’est l’américain DaBaby qui ouvrait le bal dimanche. Auteur d’un show pas franchement mémorable, qui l’aura plus vu saluer l’audience que prendre le micro, le rappeur aura rappelé qu’au Quai 54, les noms importent décidément moins que le jeu, et c’est ceux qui mouillent le maillot que le public acclame. « Bring Your Game, Not Your Name ».

Et à ce petit jeu, comme sur le terrain, ce sont les français qui gagnent. Les étoiles locales Leto, Tiakola et Franglish se sont rejoint sur scène pour électriser les foules avec leurs bangers respectifs, avant de faire place au père de tous ces artistes d’origine congolaise qui font la richesse de la musique française d’aujourd’hui : la légende Fally Ipupa. On ne pouvait pas imaginer mieux pour boucler cette édition 2022 qui se voulait être une célébration de la diaspora ouest-africaine et son influence sur la culture à Paris, en France et dans le monde. Un focus qui transparaît dans la nouvelle collection Jordan x Quai 54, inspirée des motifs et des techniques de teinture traditionnelles répandues en Afrique de l’Ouest.

La collection 2022 est disponible sur Nike.com.

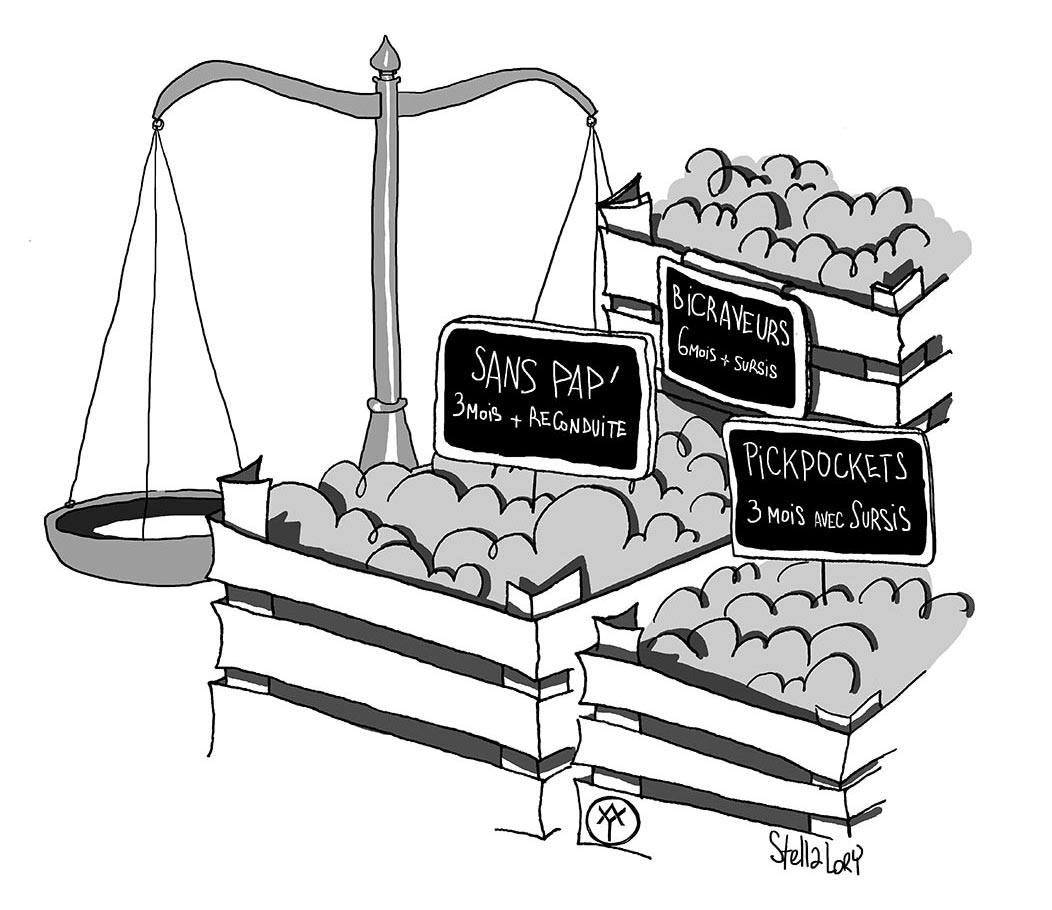

La jeunesse française, diverse et solidaire, est le moteur de la France d’aujourd’hui et incarne la France de demain. C’est elle qui la représentera. Alors pourquoi personne ne lui demande vraiment son avis, mais la pointe du doigt parce qu’elle ne se prête pas au jeu électoral ?

Les politiques s’adressent peu à la jeunesse, dont les attentes ne sont que rarement cernées, entendues et débattues.

Absente des débats de campagne, globalement absente des propositions, elle est logiquement absente dans les bureaux de vote : 42% des 18-24 ans n’ont pas voté au premier tour de l’élection présidentielle.

Des chiffres en constante augmentation depuis 15 ans sur les scrutins nationaux : en 2017, ce chiffre était de 29%.

Tou(te)s ont répondu volontairement à un appel lancé sur nos réseaux sociaux, tou(te)s ont entre 16 et 30 ans, tou(te)s ont répondu aux mêmes questions. La version condensée de leur réponse est disponible sur YouTube et l’ensemble des entretiens, en version non-coupée, est disponible sur le lien suivant : tous les entretiens complets.

Est-ce qu’on ne s’intéresse pas à la jeunesse parce qu’elle ne vote pas ? Ou est-ce que les jeunes ne votent pas parce qu’on ne leur parle pas ?

Il contient leurs colères, leurs espoirs, leurs doutes et une partie de leur énergie. Pour savoir ce que pense et ce que veut la jeunesse, il faut déjà lui demander.

Demain la France, c’est elle.

Pour accompagner « La France sera nôtre », YARD a confié un drapeau tricolore au typographe Tyrsa sur lequel il a peint à la main le message qui soutient tout le projet. Pendant les entretiens, chaque interviewé(e) était invité(e) à nous donner une pièce de vêtement bleue, blanche ou rouge à intégrer au drapeau « La France sera nôtre », découpé et recomposé par Ornement.

Participant(e)s : Adda (21 ans), Adem (18 ans), Aïf (21 ans), Alvin (21 ans), Amelle (22 ans), Aouatia, Célia (20 ans), Chiarah Lee (21 ans), Clémence (19 ans), Cookie (22 ans), Diaby (20 ans), Edyah (21 ans), Élise (18 ans), Fatou (22 ans), Fiona (18 ans), Gaïa (30 ans), Giogia (26 ans), Hajar (22 ans), Hanna (21 ans), Hendrik (25 ans), Hobiana (23 ans) Hugo (18 ans), Hugo (21 ans), Hugo (25 ans), Irvin (30 ans), Joévin (26 ans), John (30 ans), Johnatan (29 ans), Judith (28 ans), Jules (23 ans), Kirsten (24 ans), Kysha (22 ans), Lara (27 ans), Lansky (24 ans), Le Maire (22 ans), Lenny (26 ans), Leo (22 ans), Léo (22 ans), Lilia (21 ans), Lina (18 ans), Livio (27 ans), Louis-Harry (22 ans), Luca (19 ans), Maeva (18 ans), Maëva (18 ans), Mamadou (23 ans), Manel (24 ans), Margaux (25 ans), Marianne (24 ans), Matthieu (25 ans), Maxime (24 ans), Maxime (25 ans), Med (29 ans), Mirabelle (24 ans), Moïse, Naïma (25 ans), Nassim (21 ans), Nathan (19 ans), Nawel (27 ans), Nelson (16 ans), Nisrine (26 ans), Enzo (30 ans), Oussama (24 ans), Rayane (20 ans), Rayane (25 ans), Raymond (22 ans), Romane (18 ans), Sandy (27 ans), Sarah (23 ans), Sarah-Maria (22 ans), Souhaiel (21 ans), Tanguy (24 ans), Theodoa (18 ans), Ugo (26 ans), William (29 ans), Yann (22 ans), Yasmine (19 ans), Zakaria (26 ans), Zaya (18 ans).

Vidéo réalisée par Hugo Bembi, avec l’aide de Hobiana Rabiazamaholy et de Léo Joubert.

Édito orchestré par Lenny Sorbé, Antoine Laurent et Gaspard Goigoux.

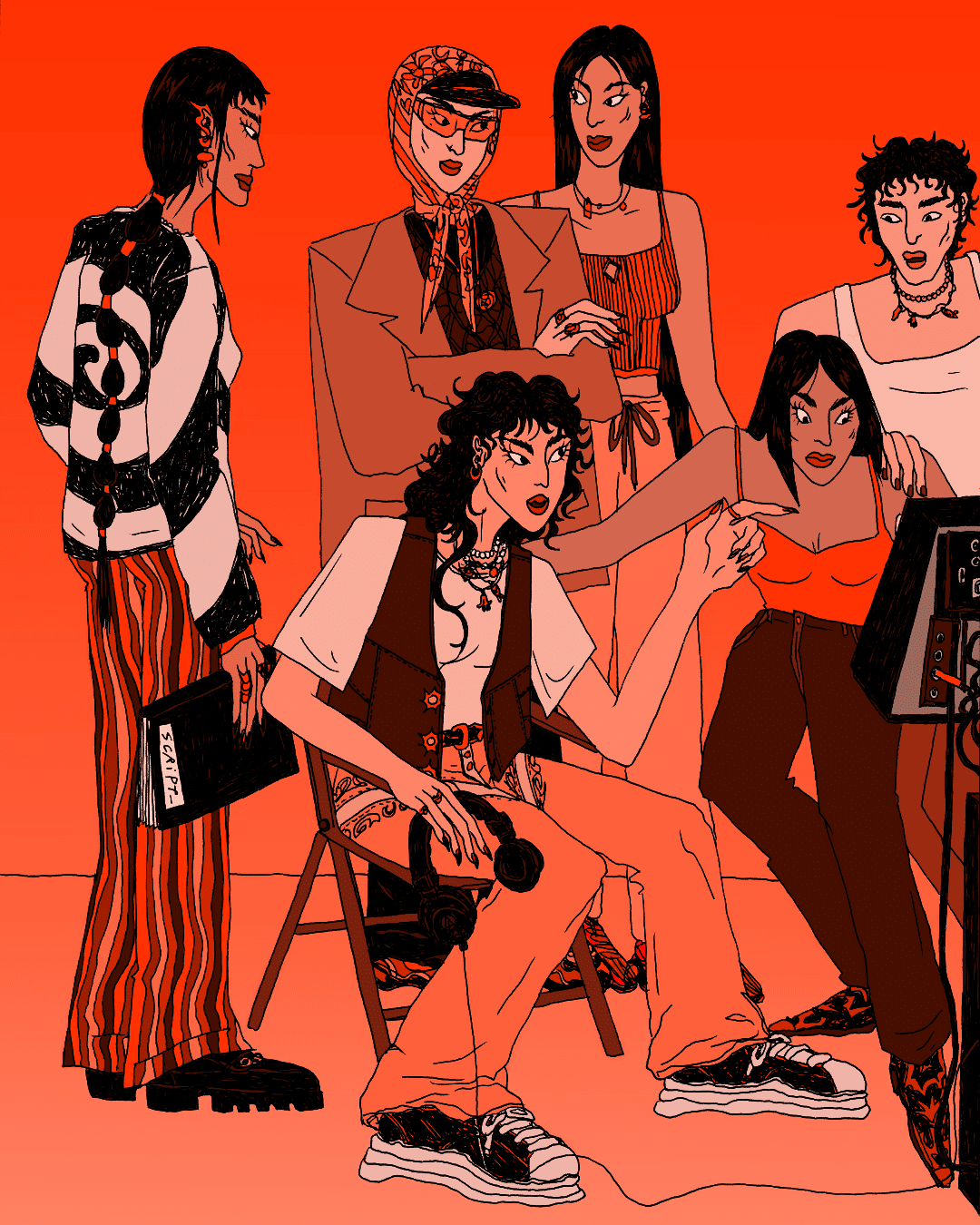

En Y est un talk participatif organisé par YARD dans ses bureaux et diffusé en radio sur Rinse France. Ouvert à tous ceux qui ont des choses à dire, et aux autres, il permet à chacun de nourrir sa réflexion ou d’exprimer son avis sur un sujet majeur de notre culture. Le 13 avril, on a délocalisé notre talk à quelques centaines de mètres de nos bureaux, au théâtre Les Etoiles, pour questionner la place des femmes racisées dans l’industrie culturelle française.

L’année dernière, on vous annonçait le nouveau mode de fonctionnement de notre média. Petit recap’ pour ceux qui auraient loupé l’info : au milieu des contenus courts et des initiatives qu’on poste régulièrement, on a décidé de traiter de plus grands sujets sous forme de thématiques. Une thématique c’est plusieurs formats pour apporter la réponse la plus complète à une problématique donnée. Ce mois-ci, on donnait la parole à des femmes d’origines diverses pour interroger leurs représentations et leurs places dans la culture. A travers premièrement un article sur la représentation des femmes maghrébines dans le cinéma français accompagné de son Zohra Test diffusé sur Instagram, grille de lecture pour améliorer cette dite-représentation. Dans un second temps, la chanteuse du titre « Bye Bye » avec Menelik, Medina Koné, nous a partagé l’histoire de son invisibilisation lors d’une interview. En discutant avec l’autrice Jennifer Padjemi, on a ensuite tenté de comprendre l’engouement autour de la série Insecure et quelle image des femmes noires l’œuvre nous lègue. Enfin, avec la photographe Wendy Huynh, on est allé à la rencontre de 8 femmes d’origine asiatique pour leur permettre de se raconter.

Comme à notre habitude, pour conclure la thématique, on a invité des intervenantes et notre public à venir s’exprimer pour un En Y sur ce large sujet. Pour nourrir la discussion, on a reçu l’autrice et animatrice du podcast « Kiffe ta race » Grace Ly, la journaliste et autrice d’Illégitimes Nesrine Slaoui, Sarah Tesnieres, journaliste YARD, et enfin la journaliste et autrice de Féminismes et pop culture Jennifer Padjemi. Le tout était chapeauté par Dolorès Bakela, journaliste déjà présente en tant qu’intervenante sur notre dernier talk autour de l’héritage afro-caribéen dans la musique actuelle.

Le replay du talk est disponible ci-dessous.

Pour réécouter nos précédents talks participatifs En Y :

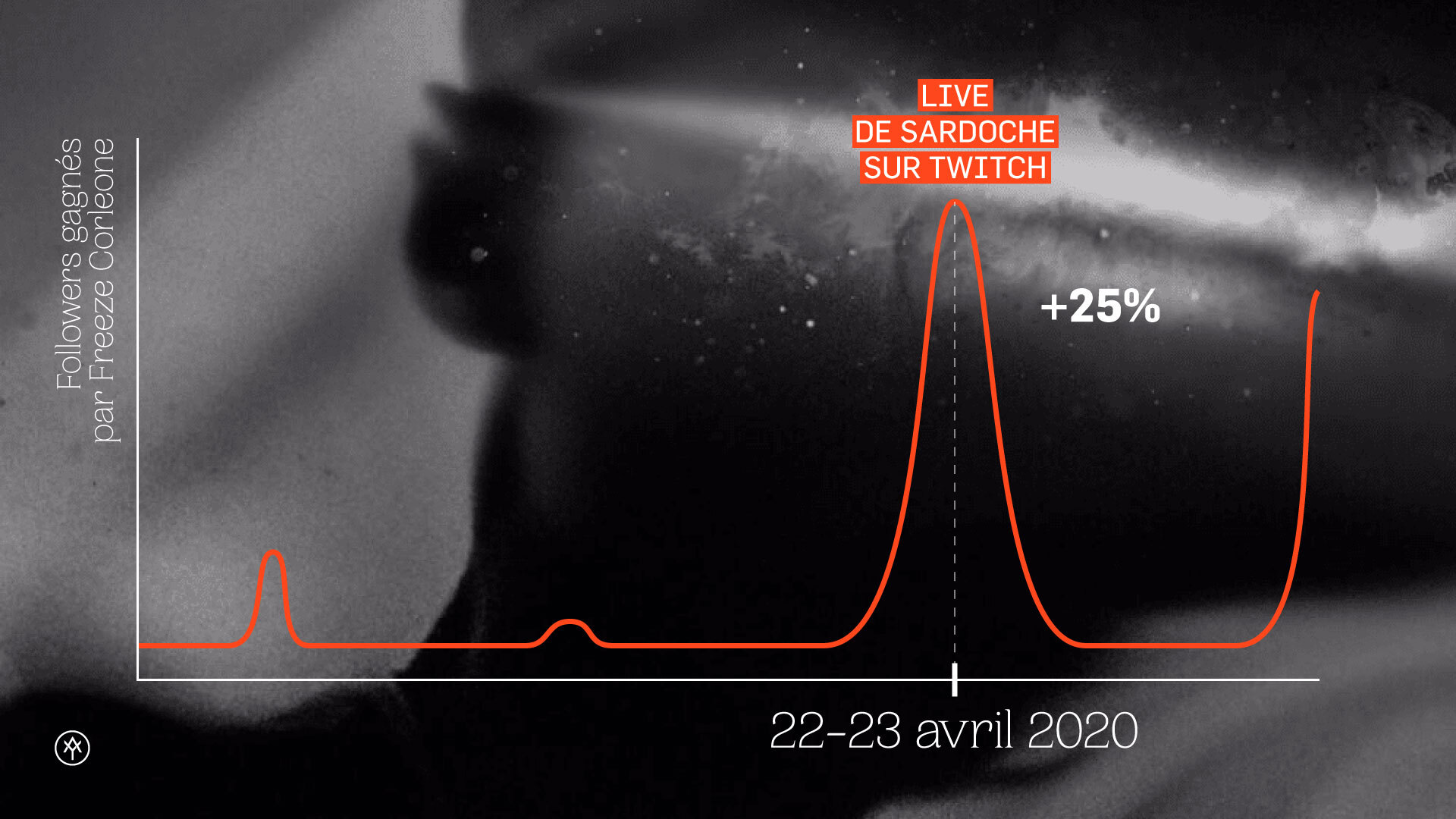

Le débat dépasse-t-il Freeze Corleone ?

Mode éthique : comment passer des paroles aux actes ?

Quels nouveaux enjeux pour le rap jeu ?

Explorer pour mieux se renouveler ?

Héritage afro-caribéen dans la nouvelle pop : pourquoi se cacher ?

Elles sont journalistes, restauratrices, influenceuses ou encore directrices artistiques et ont une chose en commun : leurs origines asiatiques. De la petite fille sage à l’adulte sexualisée, les clichés qui collent à la peau de ces femmes au quotidien les enferment dans une définition objectifiée et fétichisée d’elles-mêmes. Avec la photographe Wendy Huynh, on est parti à la rencontre de huit d’entre elles pour partager leurs expériences.

Être une femme asiatique, ce serait être chinoise, japonaise ou coréenne. Ça nécessiterait apparement d’être fine, blanche et d’avoir les cheveux noirs, longs et lisses. Ça impliquerait également d’être discrète, sage – mais qui cache quelque chose – et docile. Ça inclut d’être objectifiée, sexualisée et fetichisée. Être une femme asiatique, c’est faire partie d’un groupe de plus de 2 milliards d’individus mais être constamment réduite à une unique vision occidentalisée. C’est, enfin, être totalement invisibilisée et absente des représentations. Quand le débat public voudrait réduire ces femmes à des clichés et des stéréotypes, on a souhaité les rencontrer pour leur permettre de se définir.

Dans leur intimité, la photographe Wendy Huynh a capturé les personnalités de ces huit femmes, pour montrer les vrais visages des femmes asiatiques : pluriels. Elles nous livrent leurs témoignages, leurs interrogations et leurs perceptions d’elles-mêmes. Montrer la diversité, ça relève dans ce cas d’une nécessité : la nécessité d’infiltrer les représentations quotidiennes, de faire entendre la voix des personnes concernées quand celles-ci ne sont jamais interrogées, de donner à des femmes la parole qui leur a été confisquée.

◆

« Quand j’étais adolescente, je ressentais ce stéréotype très fort de l’hypersexualisation. La sexualisation du corps des femmes en général à cette époque-là est déjà très présente, mais quand on subit du racisme ça prend une autre tournure. Je me rappelle de ce magazine qui m’a marqué, il y avait un article des ‘100 choses à faire avant de mourir’ et il y avait : coucher avec une asiatique. Avec le recul, je comprends qu’on projette sur nous des fantasmes qui sont issus des imaginaires de la période coloniale. Ils descendent tout droit des bordels militaires en Asie, des cartes postales. Il y a cette idée que c’est une ‘expérience’ à tenter, qu’on aurait des vagins très serrés, c’est très humiliant. À un âge où toi-même tu ne connais pas bien ton corps, tu n’as pas exploré cette question : t’es pas prête à ce qu’un étranger t’en parle. C’est choquant. Mais au début quand tu viens d’une communauté invisibilisée, t’as l’impression que c’est pas si mal d’être enfin vue. Tu te rends pas compte que c’est extrêmement raciste et négatif. Le racisme c’est rarement très franc. C’est des regards, c’est une attitude et parfois tu ne perçois pas les signaux. C’est très difficile de savoir pour sûr si c’est du sexisme, du racisme. Tu t’en rends compte avec la multiplication des expériences, mais quand j’étais plus jeune et que j’avais pas cette grille de lecture. Je me disais, c’est rien, je trouvais beaucoup d’excuses. C’est comme ça que le racisme perdure. On dit : ‘Non mais il est sympa.’ Oui, mais tu peux être raciste et sympa. »

« Les gens ne me considèrent pas comme asiatique. L’Asie du Sud, on nous met tous dans le même sac en disant ‘indien’, mais en plus ils savent pas où c’est, encore moins le Sri Lanka. J’y ai grandi jusqu’à mes 5 ans avant de déménager en France. Ma culture est forcément très ancrée en moi. À la maison en France, c’était pareil, on parlait la langue, on regardait les films Bollywood… Personnellement la rupture elle se faisait vraiment avec l’école. Il y avait deux moi : celle devant mes camarades, et celle quand je rentrais à la maison. Jusqu’à mes 15 ans, j’étais entourée principalement de personnes blanches et inévitablement, je voulais leur ressembler. J’ai renié mon identité culturelle. Je me suis même transformée, je voulais éclaircir ma peau, je ne me trouvais pas belle. ‘Tu sens les épices. Tu sens le curry.’ C’est un classique qu’on dit aux personnes d’Asie du Sud. Moi personnellement, j’ai eu la chance de pas avoir ce genre de remarque mais il y avait le : ‘T’es belle pour une sri-lankaise.’ Je savais pas quoi répondre. Je le prenais comme un compliment mais aujourd’hui je me rends compte que c’était pas du tout le cas. Avec le recul, je me rends compte que j’avais normalisé ce type de comportement, aujourd’hui, je laisserais jamais passer ça. »

« On est moitié-moitié du coup on est jamais vraiment l’un, jamais vraiment l’autre. Quand on était aux Philippines, on était plus considérées comme françaises et inversement en France. On a toujours été fières d’avoir une culture mélangée, de connaitre plusieurs langues. On a toujours compris que culturellement c’était une richesse. Le constat frappant qu’on a eu, c’est que le racisme nous a heurté même à Double Dragon, notre restaurant. Les gens ont une image très figée de ce qu’ils attendent d’un restaurant asiatique. Ça se remarque immédiatement sur le prix par exemple. Les gens sont absolument pas enclins à payer le même prix pour un plat de cuisine française que d’un pays d’Asie. Ils s’attendent à ce que ce soit pas cher. On nous demande aussi si on a pas des nems ou des sushis. Si on n’a pas de pain, alors que c’est un restaurant asiatique. La cuisine, c’est un milieu très masculin et blanc, donc pas très inclusive. On rentre pas du tout dans les codes, dans les cases de l’industrie française de la gastronomie. On a des clients plutôt que des récompenses. »

« Je suis vietnamienne et quand je le dis on me répond souvent des stéréotypes, on me parle de cuisine ou de voyage, je sais jamais quoi répondre. C’est du racisme bizarre parce que les gens veulent être sympas en montrant qu’ils connaissent notre culture. L’acte est gentil en soit, mais il est quand même raciste. Au niveau de la sexualisation par exemple, c’est jamais vraiment dit, donc c’est un peu latent. On s’en rend compte petit à petit. Au début c’est pas forcément visible, puis tu comprends tout ce qui peut teinter ton identité de femme asiatique : la soumission, les clichés sur notre corps qui serait plus souple, plus serré à d’autres endroits… Honnêtement, quand tu prends conscience de l’objectification dont tu es l’objet par certains hommes, ça fait mal. Tu peux pas t’empêcher de te demander : il est intéressé par moi parce que je suis moi ou parce que il veut essayer une asiatique ? Le fait de se dire que la personne en face de toi te voit comme ça, c’est flippant. Quand ça t’arrive plusieurs fois, tu te poses des questions. Après, j’ai pas envie d’en faire une généralité parce que c’est pas le cas, faut juste apprendre à déceler les personnes qui te voient comme ça et à ne pas se culpabiliser si on a pas réussi. J’aurais eu envie qu’on me dise : c’est pas toi le problème. T’es déçue, tu prends un grand coup à ta confiance. En tant que jeune femme c’est horrible, t’as l’impression que t’as fait quelque chose de mal, que t’es pas assez, alors que non. Faut savoir qu’on est pas toute seule, c’est là que c’est important la représentation. Il faut dire à ces femmes : c’est pas toi le soucis, ça arrive à d’autres femmes. Il y a quelqu’un qui va t’apprécier à ta juste valeur. Aujourd’hui, j’ai appris à être fière de qui je suis et c’est pour ça que je ne pourrais plus m’enfermer dans ces mêmes dynamiques que quand j’étais plus jeune. Pour moi c’est beaucoup passé par la musique. Je suis très inspirée par les musiques traditionnelles, en les utilisant dans mon travail, je me réapproprie ma culture, et donc mon identité. »

« Je suis originaire du nord de la Chine, je suis née et j’ai grandi là-bas. Du coup, je me rendais pas compte du racisme qu’il pouvait y avoir à l’extérieur. C’était très naïf de ma part mais j’avais une image très clichée de la France : tout est beau, tout le monde est gentil… J’arrive en France et je suis choquée. Je viens en tant qu’étudiante et j’entends des gens me dirent ‘rentre chez toi’, je me fais agressée, on me regarde mal. Ma première réaction ça a été la peur. Comme j’étais très jeune, je parlais mal français à l’époque, je me comportais de manière maladroite. Les gens avaient cette image de la petite étudiante chinoise : manipulable, innocente, naïve, influençable. Et j’en ai fait les frais. J’étais en France depuis quelques semaines et ça se passait mal avec l’agence qui me louait mon logement. J’ai demandé de l’aide à une amie pour trouver un autre endroit. Elle me met en contact avec un homme qui propose un logement. Au début, je pensais qu’il était de bonne intention, et en apprenant à le connaître je me suis rendue compte qu’il était complètement fétichiste des asiatiques. Il me parlait constamment d’actrices asiatiques, me disait à quel point elles étaient belles. Il avait 50 ans à l’époque, il était marié à une asiatique et la manière dont il se comportait avec moi était étrange. Avec le temps, j’ai appris à gérer ce genre de comportements et surtout à ne pas les laisser m’atteindre. La France m’a apporté tellement de choses et je suis très heureuse ici, je ne sens pas le besoin de me concentrer sur ça. J’ai la chance d’être bien entourée, je préfère ignorer leur vision et me définir par moi-même. Je suis juste un être humain, fruit d’un mélange de cultures, si les gens veulent me catégoriser comme ‘femme asiatique’, moi je sais qui je suis, ce n’est pas mon problème. »

« Je me rappelle que je me promenais souvent avec ma grand-mère et que tout le monde nous disait ‘ni hao’ dans la rue et ma grand-mère répondait à ces gens. Personnellement, j’avais déjà conscience du fait qu’on se moquait de nous. Je lui disais qu’il ne fallait pas répondre. J’avais environ 6 ans et je me rappelle que j’ai commencé à me sentir mal. Je sais pas si ma grand-mère se rendait compte qu’on se moquait de nous, elle pensait peut-être que les gens étaient juste gentils avec elle. Quand on est enfant, on comprend pas le racisme, on a juste honte, ça joue beaucoup sur l’image qu’on a de nous-mêmes. Quand j’étais petite, je me trouvais juste moche en fait. Je me demandais pourquoi j’étais pas jolie, blonde aux yeux bleus. Quand j’étais en primaire et au collège, j’étais entouré de blancs et j’avais l’impression d’être vraiment moins belle que mes camarades. Je me détestais. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à me renvoyer à mes origines et j’ai pris conscience que je n’étais pas moche : j’étais chinoise. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de représentations, notamment avec la K-pop. C’est bien que ce soit mis en avant, mais ça nourrit une seule représentation parfois fétichiste. C’est la coréenne, fine, archi blanche, la peau lisse. Je trouve ça limite bizarre, on nous a tellement dit qu’on était moche dans notre jeunesse, je comprends pas comment soudainement, tout le monde nous trouve magnifiques : j’ai l’impression d’avoir loupé un épisode. »

« En France, il y a une vision de la Mongolie très réductrice. Les gens n’ont que la vision que leur donnent les documentaires sur les yourtes, la plupart ne savent même pas où c’est. Après, évidemment, on me considère comme chinoise. Quand t’as les yeux bridés, t’es forcément chinoise. C’est un manque d’éducation et de culture qui crée ce racisme. Quand on est une femme, on vit pas le racisme de la même manière. Je me rappelle un gars qui me draguait et qui me disait que son ex était coréenne, qu’elle cuisinait bien. Je lui ai rapidement fait comprendre que premièrement j’étais pas coréenne, deuxièmement je ne suis pas son ex et enfin, je ne sais pas cuisiner. On me m’a déjà fait des remarques plus clairement : « Tu dois bien masser ! » Le fait qu’on te drague parce que tu es d’une certaine origine, c’est du racisme. Les gens ont du mal à le comprendre. C’est pas parce que quelqu’un est gentil, ou qu’il tente de te charmer que c’est bon. Draguer une femme asiatique juste pour son origine, c’est du mépris envers la personne qu’elle est. »

« Je suis d’origine algérienne, japonaise et philippine. J’ai grandi en France, j’ai les yeux bridés, donc on m’a rapidement appelé ‘la noiche’. Je me suis construis avec cette image, on m’a mis dans cette catégorie. J’ai beau être algérienne, je me sens asiatique, j’ai pris cette identité-là par réflexe parce qu’on me l’a collé dès le début. Je me suis même pas appropriée mon identité par moi-même, alors que pourtant j’ai grandi plus avec ma mère qui elle est algérienne. Par réflexe, c’est le truc que je vais dire en dernier. J’ai été consciente du racisme assez tôt, on te dit : ‘Sale nem, tu manges du chien.’ Ça fait mal, t’es un enfant, tu sais pas quoi faire donc t’encaisses. Quand t’es adulte, t’appréhendes différemment les choses, tu peux répondre. Après il y a toujours des moments où tu sais pas comment réagir : le Covid par exemple, c’était compliqué, le racisme il était beaucoup plus présent. J’ai pas vécu de choses graves, mais les regards étaient insistants. Je ressentais que les gens s’éloignaient. Et puis soyons honnêtes, j’étais le mauvais combo pendant le Covid. Une femme voilée et asiatique ? Je me tape une triple peine. C’était pesant et je me sentais parfois en danger. En ce moment, pour être honnête, avec l’approche des élections, je me sens de moins en moins en sécurité dans ce pays. »

Pour beaucoup, la sortie de Kung-Fu Zohra, film où une femme d’origine maghrébine, installée en banlieue, apprend le kung-fu pour se libérer de son mari violent, fut la goutte de trop. Aujourd’hui, il est plus que temps d’interroger la place des femmes maghrébines dans le septième art français. On a décidé de rencontrer actrices, journalistes, chercheuse en cinéma : elles nous parlent de leur passion, de leur quotidien et reviennent sur leur perception d’elles-mêmes. Pourquoi en est-on encore là ?

Vous vous souvenez de vos modèles quand vous étiez jeunes ? Du premier personnage public ou de fiction auquel vous vous êtes identifiés ? De la première fois que vous avez eu l’impression qu’une histoire racontait la vôtre ? Pour la plupart des femmes franco-maghrébines, répondre à ces questions est plus compliqué qu’on ne pourrait penser. « On n’avait pas de représentation de femmes arabes, à l’adolescence j’étais très fan de Kate Moss, c’était mon modèle », nous confie par exemple Sarah Diffalah, journaliste et co-autrice de Beurettes : un fantasme français. Son cas, c’est celui de la plupart des femmes françaises qui lui ressemblent, et le cinéma n’y est pas pour rien.

Tour à tour prostituée ou femme pieuse et voilée, dévergondée ou bonne épouse docile, émancipée ou soumise aux traditions, la femme d’origine maghrébine en France reste cantonnée à des représentations réductrices au cinéma. Difficile donc pour une jeune femme de se retrouver dans les rôles à l’écran. Avec Kung-Fu Zohra, film sorti le 9 mars dernier, c’est pourtant ce que Mabrouk El Mechri et son casting tentent de faire : donner aux jeunes filles l’occasion de se sentir représentées à l’écran par une Zohra puissante, combative, comme le confie Sabrina Ouazani dans une interview pour Pathé Gaumont : « [Zohra] va au combat botter le cul des méchants. Je joue une superhéroïne qui me ressemble dans laquelle moi, il y a 15 ans ou 20 ans, j’aurais pu m’identifier. »

Mais ce que Kung-Fu Zohra fait surtout, c’est ramener sur la table plusieurs débats, notamment la question vieille comme la colonisation de la représentation souvent très clichée des minorités dans les films et séries.

Je joue une superhéroïne dans laquelle moi, il y a 15 ans ou 20 ans, j’aurais pu m’identifier.

Sabrina Ouazani

L’histoire du film, c’est celle de cette femme arrivée du « bled » après être tombée amoureuse et s’être mariée à Omar. Au début, ils s’aiment follement. Après quelques mois seulement, le couple se fracture : Omar n’aime pas son quotidien, il perd son emploi et sombre dans l’alcool et la dépression au point de s’en prendre physiquement à sa femme. Six ans après, pour ne plus subir les coups de son mari et trouver la force de le quitter, Zohra s’initie au kung-fu.

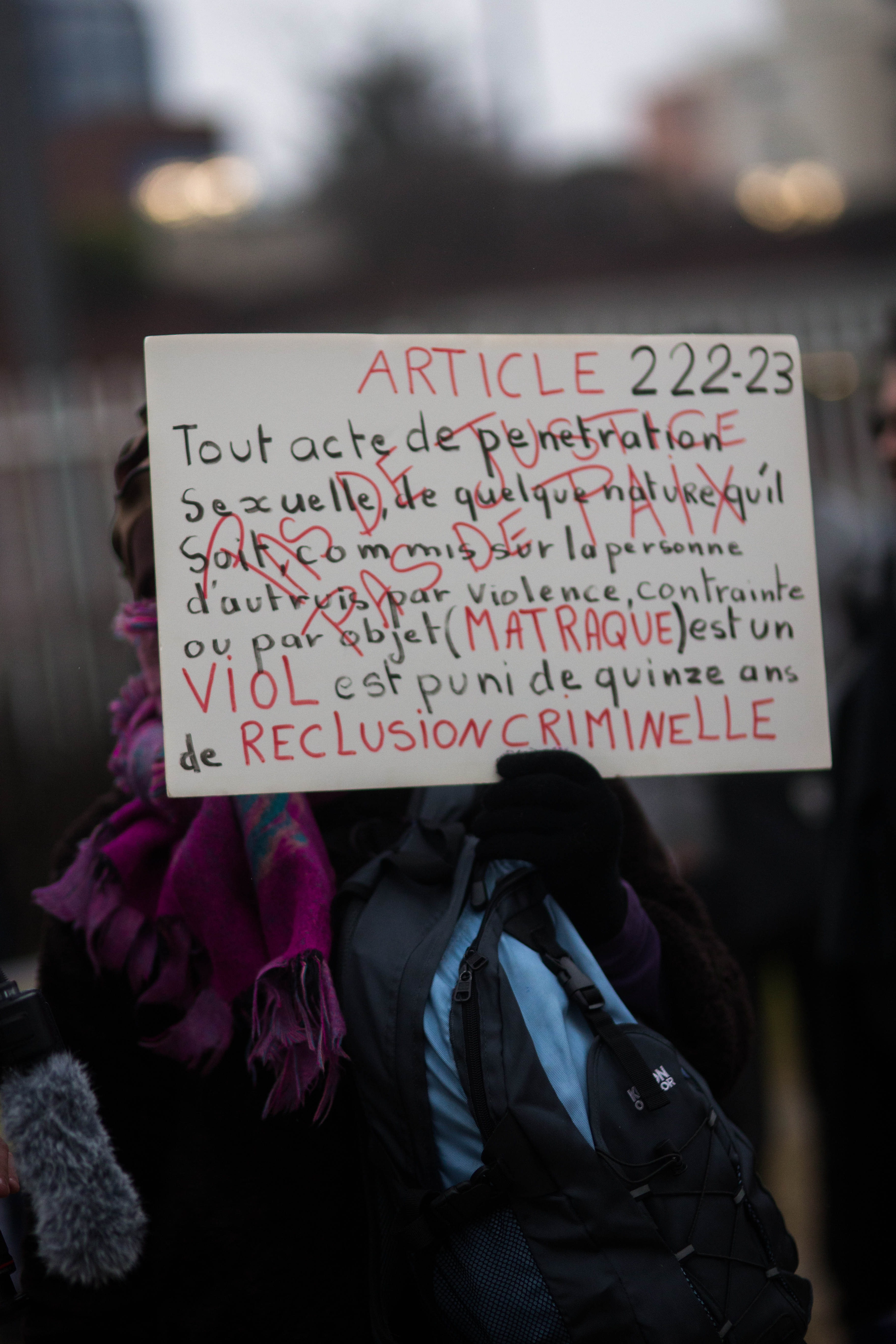

En sortant de la salle de cinéma, dur de comprendre quel message ce film tente de faire passer. Outre le synopsis cliché, l’image des violences conjugales renvoyée est tout à fait critiquable. Le personnage de Omar est celui d’un homme sympathique, un père génial : seul hic, il frappe sa femme. On ne le sait pas parce qu’on nous montre des scènes de violences à répétition, mais plutôt parce que Zohra porte des lunettes de soleil jour après jour pour masquer les marques des coups. Pourquoi nourrir inévitablement une vision humanisée d’un mari violent ? C’est un autre débat.

Malgré les louanges de plusieurs médias sur l’aspect féministe du personnage de Zohra qui se révolte contre son mari, déconstruire cette première lecture est nécessaire. Oui, c’est un film avec un personnage principal féminin « superhéroïne » si on leur permet le terme, mais avoir un personnage féminin qui se bat contre la violence de son mari ne suffit pas à définir un film comme féministe ou à donner le bon exemple aux jeunes filles. N’est-ce pas contre féministe, d’une certaine manière, de dire aux filles qu’il faut apprendre le kung-fu pour combattre un homme violent plutôt que d’apprendre aux garçons à ne pas l’être ? Si ton mec te frappe, tu restes avec lui, tu serres les dents jusqu’à que tu sois en capacité de lui casser la gueule ? C’est, encore, un autre débat.

Lors de la scène finale de Kung-Fu Zohra, ça nous revient en pleine face. Au milieu d’une interminable scène de combat entre Zohra et son mari, ce dernier attrape une bouteille et la boit d’une traite avant de regarder sa femme et de lui dire : « T’as un patron qui te dit sale bougnoule toute la journée, toi ?! »

On y est, donc. En prononçant cette ligne, on plonge dans ce qu’on redoutait tous : il justifie ses violences par son origine, ou du moins par l’oppression qu’il subit à cause de celle-ci. Une représentation qui, même sans le vouloir, contribue à nourrir des clichés racistes et à reproduire une représentation unique des femmes maghrébines dans le cinéma. Zohra a beau être une héroïne de kung-fu qui se bat et gagne contre son mari violent, elle est et reste une femme arabe violentée par son mari, car celui-ci est arabe.

La hchouma, ça veut dire la honte. La honte d’être invisibilisées des narrations, ou d’y être encore mal représentées comme dans ce film en 2022. Le cinéma reste pourtant un puissant outil de transmission : il touche toutes les classes sociales, et à travers la télévision infiltre les foyers. Il devrait donc être un miroir dans lequel se reflète la société dans sa réalité et sa diversité. On est pourtant loin du compte : la télévision française reflète encore trop peu les visages de ceux qui la regardent. D’après le baromètre de la diversité publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, on recense seulement 20 % de personnes « perçues comme non blanches » dans les 700 fictions diffusées à la télévision française en 2018.

Un chiffre qui descend à 14 % si l’on considère les fictions françaises uniquement. Quant à savoir quelle est la représentation des personnes d’origine arabe, l’étude du CSA indique 19 % de personnes « perçues comme arabes » parmi les « non-Blancs ». En quatre ans les statistiques ont peut-être progressé mais si révolution il y avait eu entre temps, on le saurait.

Sarah Diffalah, qu’on a fait intervenir dans le premier paragraphe de ce papier, est donc la co-autrice de Beurettes : un fantasme français. À 38 ans, elle a les yeux sombres, le teint clair, les cheveux décolorés en blond, lissés, mais ses traits comme son nom la trahissent. Pourtant, elle a renié pendant longtemps l’image qu’elle renvoyait. Au milieu d’une société blanche, qui fixe les critères de beauté et les placarde sur des affiches et magazines, la femme arabe n’a que peu sa place. Alors on désire adolescente être comme ces femmes blanches, se persuade que c’est possible, on lisse ses boucles, blanchit son teint et s’imagine autre comme l’explique la journaliste : « Moi, j’avais des amies plutôt blanches et j’avais l’impression de leur ressembler. Je pouvais même me voir comme elles si je le souhaitais, je ne me voyais pas tel que j’étais réellement dans un miroir. Je ne me sens pas encore tout à fait arabe. Mon identité, elle me revient en tête quand les gens, eux, la remarquent. »

« T’es de quelle origine ? Non, mais tes parents, eux, ils viennent d’où ? » Qu’elle le veuille ou non, Sarah a toujours fait face à ce genre de remarques et la manière dont les autres la perçoivent. Quand on est issu d’une minorité, on est conscient de comment les gens nous voient et on est aussi conscient de ce que, nous, on est réellement. C’est ce qu’on appelle la « double conscience ». Quand on rencontre quelqu’un, malgré nous, on jauge ce que cette personne a comme perception de qui nous sommes. Avant d’être pleinement soi-même, on adapte son comportement en fonction de ce que cette personne voit, comme un système de protection.

Cette « double conscience » donc, même si niée par Sarah, lui revient immédiatement en tête quand on la ramène à son apparence et les stéréotypes qui l’entourent. C’est un conflit interne aux personnes issues de minorités qui oppose le regard blanc au regard racisé. Ce que met en exergue le type de film comme Kung-Fu Zohra : c’est que le cinéma français ne voit qu’à travers une seule vision, et ne perçoit donc les femmes arabes que d’une seule manière. « Dans le monde du cinéma, ils vont instaurer un regard blanc sur la condition des femmes nord-africaines en France et le regard blanc ce n’est pas forcément un réalisateur blanc, explique Anas Daif, journaliste et créateur du podcast ‘à l’intersection’. On peut nous en tant que personnes racisées intérioriser ce regard blanc là. » Mais qu’est-ce qu’on y voit quand on plonge dans ce « regard blanc » des femmes arabes ?

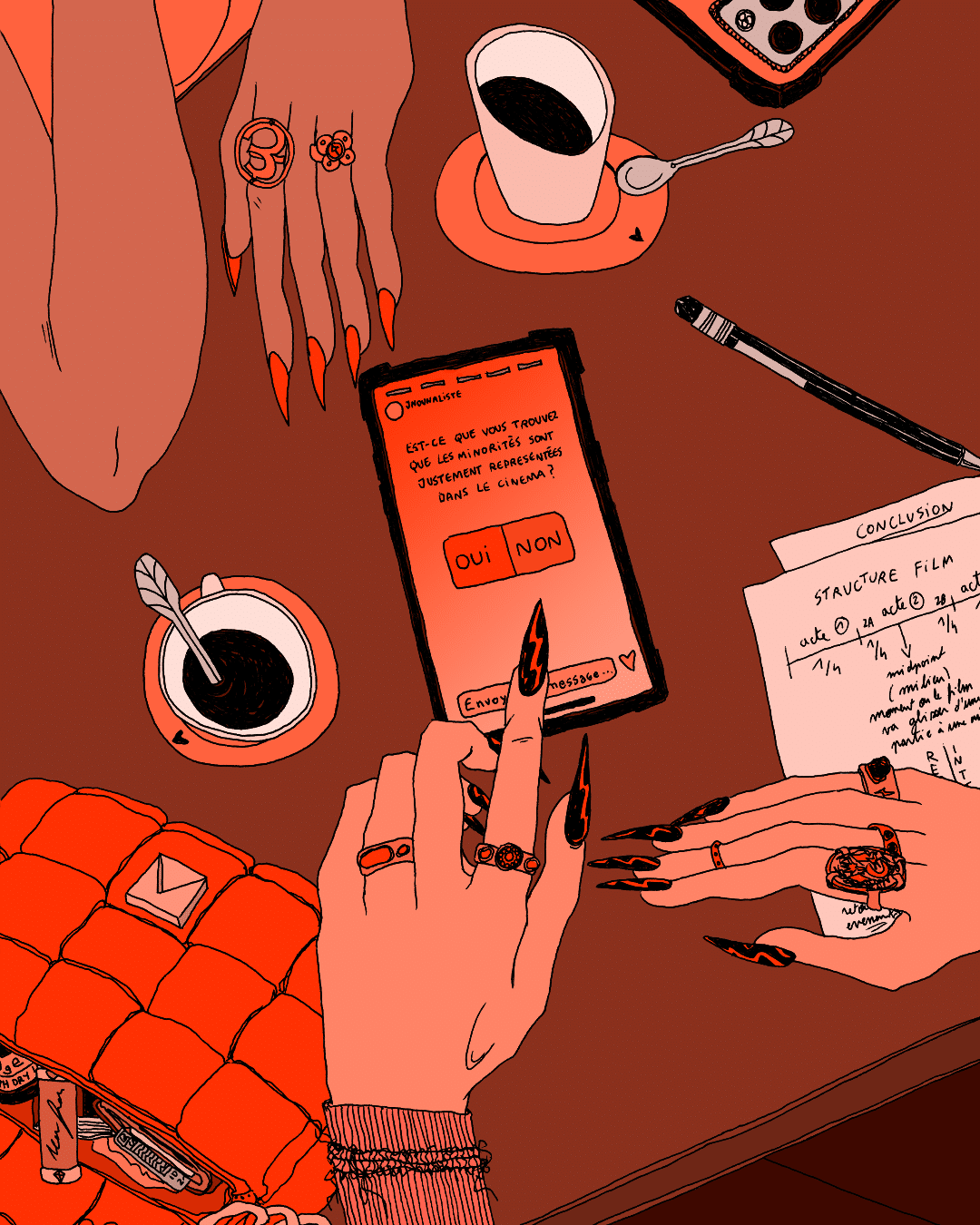

Pour comprendre, Anas a posé la question à sa communauté. Sur son compte Instagram @jnounaliste aux 27 000 abonnés, il fait un sondage sur la représentation des minorités dans le cinéma, il reçoit près de 2000 votes et de 300 à 400 DM. « L’idée de sondage m’est venue après avoir vu la bande-annonce de Kung-Fu Zohra et l’intervention d’un journaliste de Decolonial News à l’avant-première. Ça m’a emmené à me et leur demander : nous les personnes racisées, quelle réception on fait de ces œuvres-là ? Comment on perçoit ces stéréotypes ? Pour qui ces films sont faits et qui sont les publics visés et sur quels imaginaires ils se basent ? »

La réponse qui revient inlassablement : c’est qu’il existe un manque de représentation totale. Puis rapidement, les personnes citent les mêmes stéréotypes concernant la femme nord-africaine : « Soit la femme musulmane soumise, soit la femme voilée soumise qui va se dévoiler pour s’émanciper, soit la femme arabe ‘libérée’ qui vit en banlieue avec un frère ou père autoritaire et qui, pour s’émanciper, va sortir avec un blanc. » Anas souffle : « Les gens sont fatigués. »

Les gens sont fatigués.

Anas Daif

Fatigués, parce que ça fait des décennies — même des siècles — que ces narrations habitent notre imaginaire collectif. En remontant un peu l’histoire de notre pays, on comprend rapidement l’obsession autour d’une prétendue « libération » des femmes maghrébines, de leurs corps et de leur sexualité en se penchant sur les cérémonies de dévoilement qui avaient lieu sur les places publiques dans les années 50 en Algérie. L’armée et les autorités coloniales françaises de l’époque ont fait de l’émancipation des femmes musulmanes un instrument pour tenter de rester au pouvoir. Cette vision de la femme arabe, c’est celle qui plane encore sur le cinéma français. « L’idée de la libération sexuelle de la femme maghrébine par l’homme blanc elle est tout droit issue de l’expérience coloniale, et c’est ce sur quoi vont se baser tous ces films sur la beurette qui se libère, la femme voilée qui se libère sexuellement », souligne Saima Tenfiche, seconde autrice de Beurettes : un fantasme français et chercheuse en cinéma.

Alors pourquoi tant de temps après, rien ne semble avoir vraiment changé ? Premièrement, tout n’est pas si noir que ça. Certains avancent qu’on peut déjà s’estimer heureux qu’une représentation tout court soit amorcée. Bon. On n’ira pas jusque-là mais, effectivement, avant les années 80 il était presque impossible de croiser une femme d’origine maghrébine à l’écran, nous dit Salima : « Avant dans le cinéma colonial, quand on représentait une femme ‘indigène’, comme ils disaient, c’était souvent une actrice blanche qui la jouait. On ne parle pas de ‘black face’ dans le cinéma colonial mais ce sont dans l’idée toujours des Européennes qui interprétaient des personnages maghrébins. » Globalement, même quand on doit représenter la femme maghrébine, on ne donne pas la place aux concernées. Dans le film Rai, en 1995, le personnage de Sahlia est joué par Tabatha Cash, une ancienne actrice pornographique qui n’est pas du tout d’origine maghrébine. Pas besoin d’en dire plus.

Aujourd’hui, qu’on apprécie les rôles qu’elles jouent ou pas, à l’image de Sabrina Ouazani dans Kung-Fu Zohra, admettons déjà l’avancée qu’est sa présence sur les écrans avance la chercheuse en cinéma : « De plus en plus, il y a des actrices arabes ! Ça arrive ! Et le fait même que ce genre de critique émerge, c’est déjà une avancée, il y a polémique et c’est une liberté de parole qui émerge, estime Salima Tenfiche. On a le droit de dénoncer un film et de dire attention, on ne se sent pas représentés. »

Plus encore que de dénoncer : nos voix ont aujourd’hui de vraies répercussions sur ces films et leurs succès aux box-offices. Après une semaine dans les salles, le bilan est tombé pour le film de Mabrouk El Mechri. 28 119 entrées pour 225 salles, soit une moyenne de 125 spectateurs/cinéma, 1,3 étoile sur 5 par les spectateurs sur Allociné, pour un budget de 6,2 M€. Trois semaines après sa sortie, le film passe à peine la barre des 40 000 entrées. C’est pour l’instant un démarrage plus que faible pour une comédie française qui a pour acteurs principaux des personnalités connues et appréciées du grand public. Pour cause : un boycott demandé sur les réseaux.

Et ce n’est pas la première fois que des œuvres sont critiquées et appelées au boycott pour les clichés qu’ils véhiculent. L’année dernière déjà, le réalisateur Franck Gastambide était pointé du doigt après la sortie de la saison 2 de Validé parce qu’il baserait trop ses productions sur les clichés autour des personnes de banlieues et des minorités. Le Bondy Blog écrivait un article et l’invitait à leur répondre dans leurs locaux. Face à ces accusations, Franck Gastambide répond qu’il vient lui-même de banlieue et que ses histoires sont regardées et font rire les personnes concernées.

Un bilan qui n’est plus si vrai, souligne Lisa Bouteldja, personnalité et artiste touche-à-tout qu’on peut notamment voir dans Supernova, un court-métrage de Juliette Saint-Sardos disponible sur Arte : « Évidemment, avant on rigolait nous aussi de ces clichés, mais c’était une autre époque. On a tous accès à Internet, il y a beaucoup de débats qu’on n’avait pas avant, on se rend compte qu’on a normalisé plein de comportements problématiques durant longtemps, dont ces films. On se rend compte que le racisme c’est pas seulement frontal, les insultes, etc. Tous ces clichés de femmes arabes, on a tous les outils pour déconstruire et comprendre en quoi c’est un problème, on peut plus avaler ça aujourd’hui. »

Alors pour qui sont réellement faits ces films aujourd’hui ? Qui est leur public ? « J’ai l’impression que c’est des films qui sont destinés à des gens pas concernés. Il y a 2000 personnes qui ont répondu à mon sondage, et à 90 % se sont accordées à dire que c’était des films stéréotypés qui faisaient passer des formes de racisme et de préjugés sous couvert d’humour, précise Anas. Les personnes non concernées qui vont voir ce film vont calquer des idées préconçues qu’ils ont déjà sur les femmes arabes. Et les personnes concernées qui vont voir ce genre de film, ça rentre dans un processus d’autodévalorisation. On a presque que ce genre de représentation, alors elles s’y habituent. »

Alors même si on peut avoir détesté ces films et l’image qu’ils renvoient de nos communautés, la bonne réponse réside-t-elle vraiment dans le boycott et la division ? En tant que femme arabe derrière tous les mots que vous êtes en train de lire, je n’ai pas envie de culpabiliser et pointer du doigt une autre femme arabe, quel que soit son rôle dans un film ou une série. Dans une industrie cinématographique en France très discriminante, souvent ces femmes peuvent être amenées à accepter ces rôles dégradants pour survivre dans le métier.

Tasnim Jamlaoui est une jeune actrice, elle joue un second rôle dans le film Les Meilleures qui passe actuellement au cinéma. Ses cheveux sont tressés, son teint halé. « Je suis presque inclassable : je ne suis ni arabe ni noire. Il y a toujours un truc de ‘non, elle n’est pas assez noire ou non, elle ne fait pas assez arabe’. Ce sont des trucs que j’ai déjà entendus, et au final il me reste quoi ? Quelques propositions pour me faire ma place. » Pour son profil, les castings sont rares. Souvent, on lui propose des rôles où elle joue une femme arabe. D’après elle, les clichés continueront toujours d’exister. C’est en les contrebalançant et en multipliant les films qui représentent d’autres types de femmes qu’on améliorera l’image qu’on se fait d’elles : « Montrons autre chose, montrons la complexité de ces femmes. Si on montre autre chose, le cliché il sera contré. Il faut qu’on nous donne de la visibilité pour montrer justement aux gens que ce sont des clichés. Les clichés posent problème parce que c’est la seule chose qu’on voit. »

Pour Tasnim comme pour d’autre, ce n’est donc pas par la censure que les choses avanceront, mais par la création. Kung-Fu Zohra n’aurait sûrement pas poser problème dans un monde où ces représentations ne nourrissaient pas un discours politique, s’il n’y avait pas des inégalités systémiques. Une polémique sur ce film n’aurait pas eu lieu d’être dans un monde où l’industrie cinématographique française offrait des représentations plurielles de la femme maghrébine. La solution : la représenter plus et mieux.

Et tant qu’il n’y aura pas assez de femmes noires ou arabes derrière la caméra et dans les postes de pouvoir du cinéma, la situation au niveau de l’écriture et du casting aura du mal à changer. Le changement doit ainsi se faire tout en haut de l’échelle, au niveau des personnes qui financent, écrivent et pensent les fictions. « C’est d’abord une question de déterminisme sociale, moi je suis enseignante en cinéma, et il y a des très peu d’Arabes, souligne Salima Tenfiche. C’est encore plus vrai dans les écoles, notamment à la Fémis, c’est une extrême minorité. Mais ça commence à changer, chaque année il y en a un peu plus. Tant qu’il n’y aura pas de femmes arabes pour penser leur représentation dans le cinéma, nécessairement il y aura ces mêmes critiques : on vous laissera faire des films sur nous quand nous on pourra faire des films sur nous ! »

Ce que révèle la polémique autour de Kung-Fu Zohra et les entretiens menés pour la rédaction de ce papier, c’est surtout ce point de non-retour que nous avons atteint. « Je pense qu’on a atteint un moment crucial. Il y a tellement de films qui vont se faire cancel qu’ils vont devoir comprendre en quoi c’est problématique, acquiesce Lisa Bouteldja. Là, ce qu’il s’est passé avec Kung-Fu Zohra, c’est révélateur. » Dans le futur, qu’ils soient d’accord ou non avec ce que les gens reprochent à leurs idées, scénarios et synopsis, les protagonistes de ces films vont devoir se poser les bonnes questions s’ils ne veulent pas être victimes d’un boycott similaire.

Pour les aider à comprendre en quoi certaines représentations peuvent être problématiques, on a décidé de créer un test disponible sur notre Instagram : le Zohra Test. Inspiré du Bechdel Test développé pour dénoncer la sous-représentation des femmes au cinéma, et du Riz Test qui tente de gommer les représentations négatives de la communauté musulmane, vous pouvez y soumettre n’importe quel film pour vous assurer qu’il n’est pas discriminant envers les femmes d’origine maghrébine. Le Zohra Test est à vous. Utilisez-le.

Les agents de Sabrina Ouazani, Souheila Yacoub, Shirine Boutella, Hafzia Herzi, Lyna Khoudri, Kenza Fortas et Leïla Bekhti ont été contactés mais n’ont pas pu donner suite à nos demandes d’interviews. Les agents de Lina El Arabi, Oulaya Amamra, Nailia Harzoune et Mounia Meddour n’ont jamais répondu.

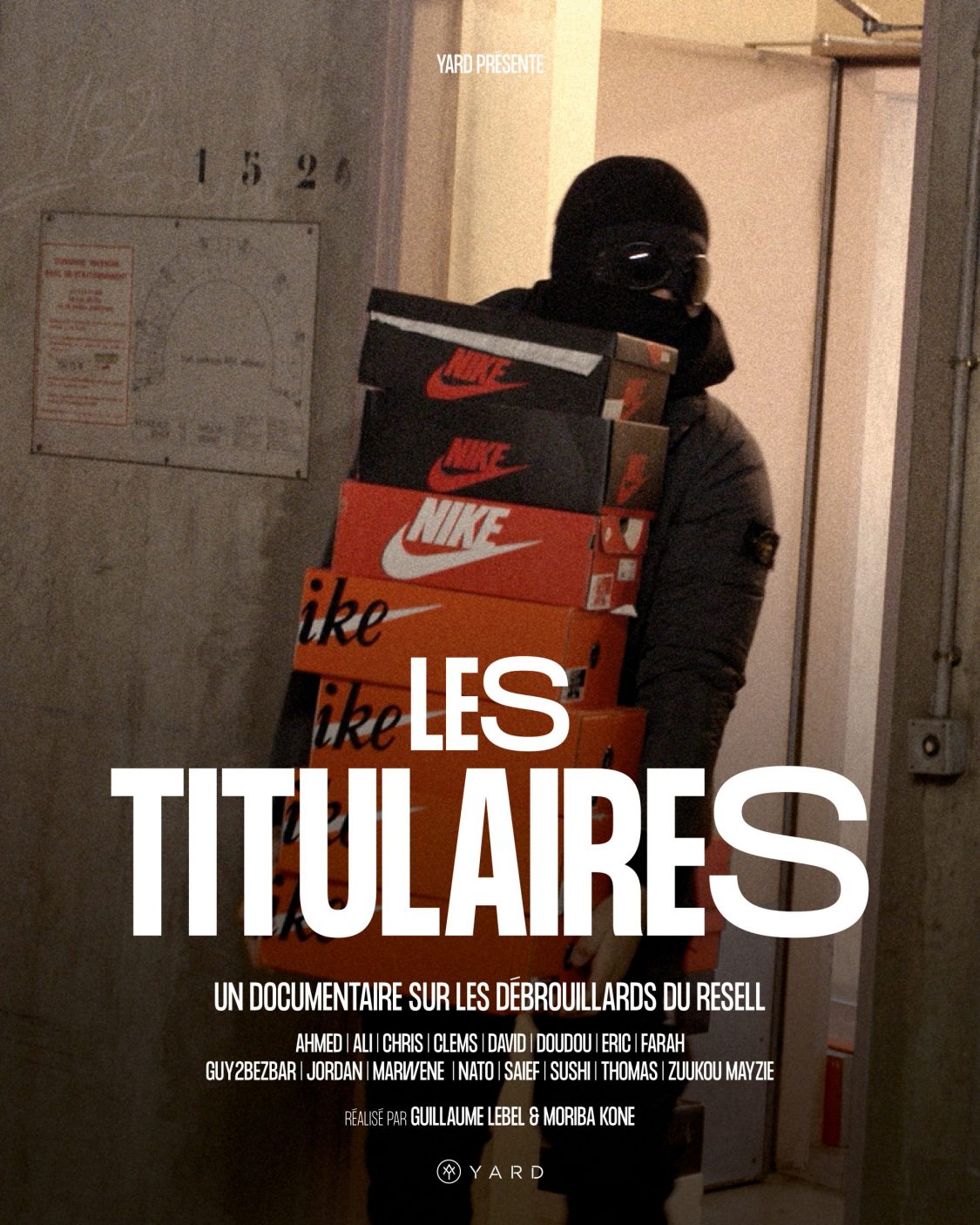

Certains veulent mettre le monde à leurs pieds. D’autres s’en servent pour faire prospérer leur business.

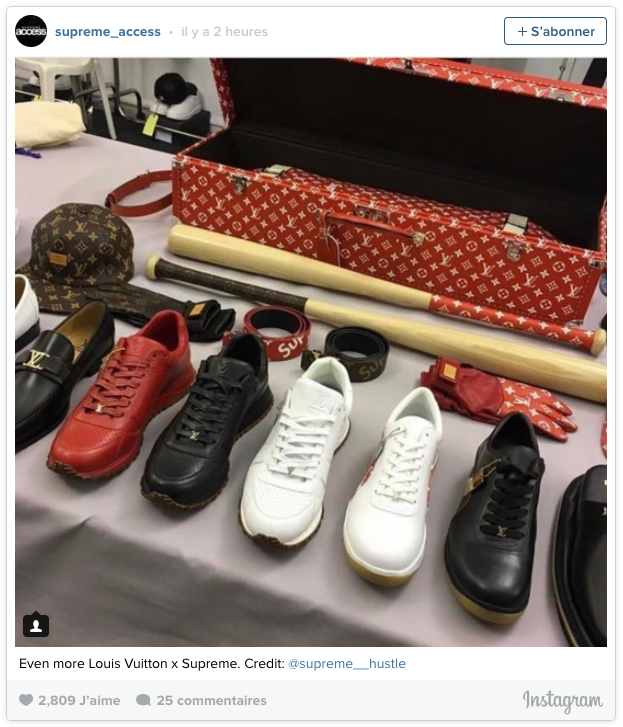

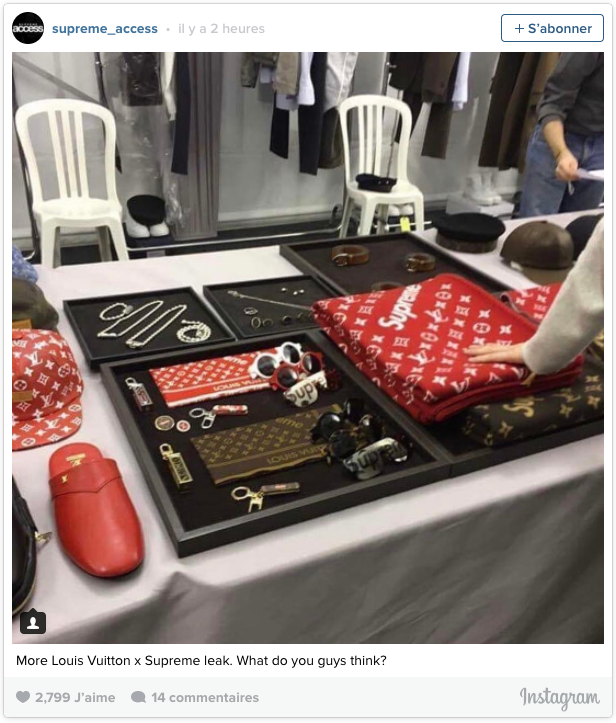

Avec Les Titulaires, YARD est fier de présenter son dernier documentaire : 48 minutes en immersion avec (tous) les débrouillards du resell pour comprendre les enjeux d’un milieu d’initiés à la fois hermétique et passionnant. Un milieu où le charbon est ingrat, où les visionnaires deviennent chefs d’entreprise, où les malins ont une longueur d’avance. Un game où personne n’accepte d’être sur le banc de touche.

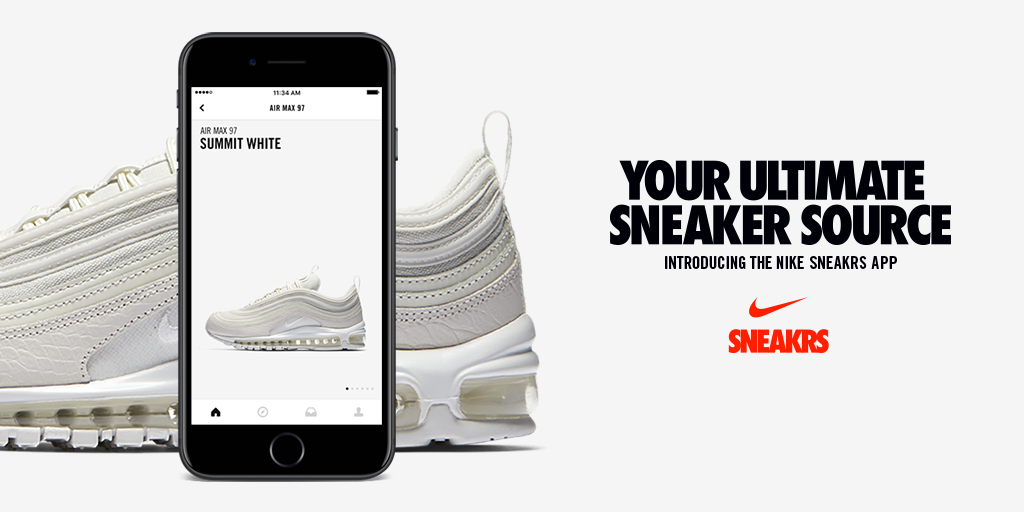

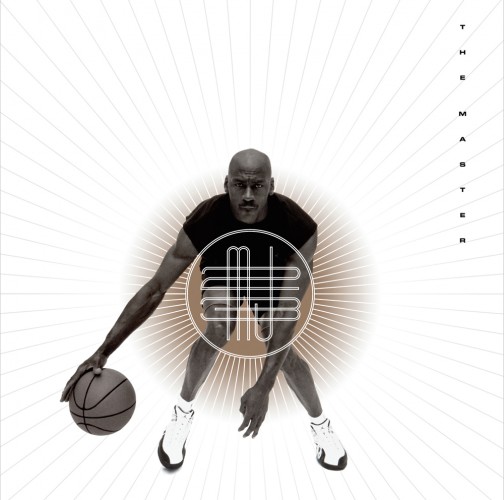

« It’s gotta be the shoes. » Depuis que Nike a réussi en 1989 à faire passer l’idée que Michael Jordan était ce qu’il était grâce à sa paire de shoes, le cours de la basket – ou sneakers, selon les tendances – a pointé vers les sommets sans plus jamais redescendre. Depuis plus de 30 ans, les paires sortent à un rythme effréné, mais scrupuleusement contrôlé, dans un jeu de passe-passe entre marques et acheteurs. De nombreux documentaires ou films ont raconté l’impact sur la culture au sens large de cet amour douteux entre vendeurs et collectionneurs – on pense notamment à Sneakers, le Culte des baskets réalisé par Thibaut de Longeville et Lisa Leone dès 2006.

Mais depuis, les collections et collaborations pullulent, les prix flambent, et un nouvel acteur s’impose dans cette danse à deux pour en faire un plan à trois : les resellers. Qu’ils aient campé des nuits durant devant les stores de Paris, qu’ils aient déjoué les algorithmes où qu’ils aient bâti leur empire, tous ont compris qu’ils devaient transformer leur passion en business rentable en s’octroyant la plus grosse part possible du gâteau, jusqu’à l’indigestion. Dans un monde guidé par la spéculation à outrance, qui pourra leur jeter la première paire ?

Réalisé par Moriba Koné et Guillaume Lebel, avec le soutien d’un maximum d’acteurs du milieu – s/o Doudou, Farah, David, Jordan, Guy, Zuukou, Wethenew, et tous les mecs floutés qui ont quand même accepté de nous livrer leur secret -, Les Titulaires est le premier documentaire qui raconte le resell à travers les yeux de ceux pour qui ce n’est plus un jeu.

Réalisation : Moriba Koné et Guillaume Lebel

Édito YARD : Antoine Laurent et Jesse Adangblenou

Mix : Bastien Michel

Étalonnage : Faneva Rabetsimamanga

Sous-titres : Fabrice Vergez et Sarah Tesnieres

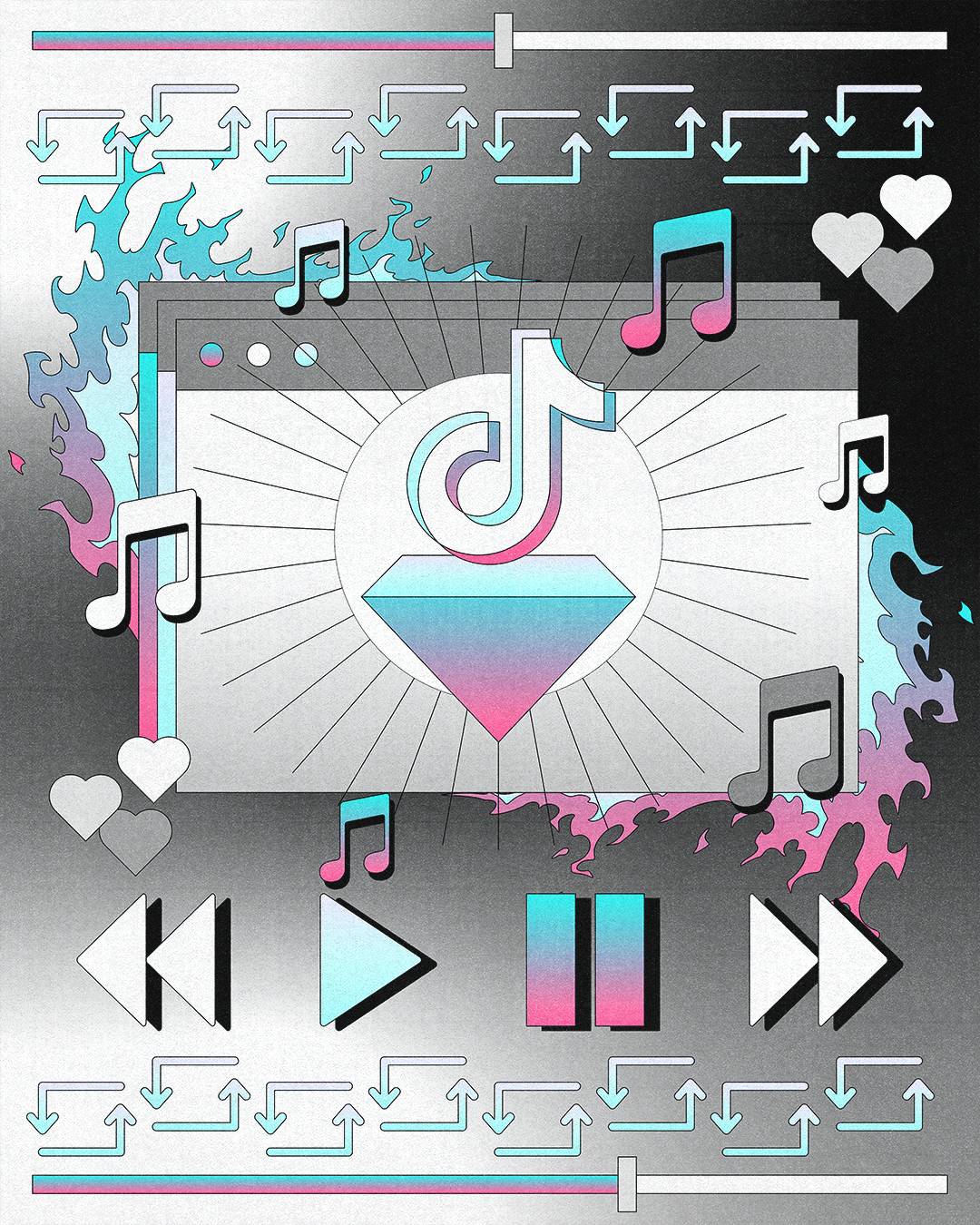

« love nwantiti » : un hit, une dizaine de versions et des millions de vidéos sur TikTok. Mais CKay n’est-il pour autant que l’homme d’un titre ?

Bien que sorti en 2019, « love nwantiti » est indéniablement l’un des morceaux phares de 2021, poussé par d’innombrables remix et autres challenges TikTok. Un succès monstre, qui a peut-être plus fait connaître le morceau que son auteur, le nigérian CKay, premier artiste africain à avoir dépassé les 20 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Il s’est installé avec nous pour retracer la trajectoire de ce hit et son omniprésence.

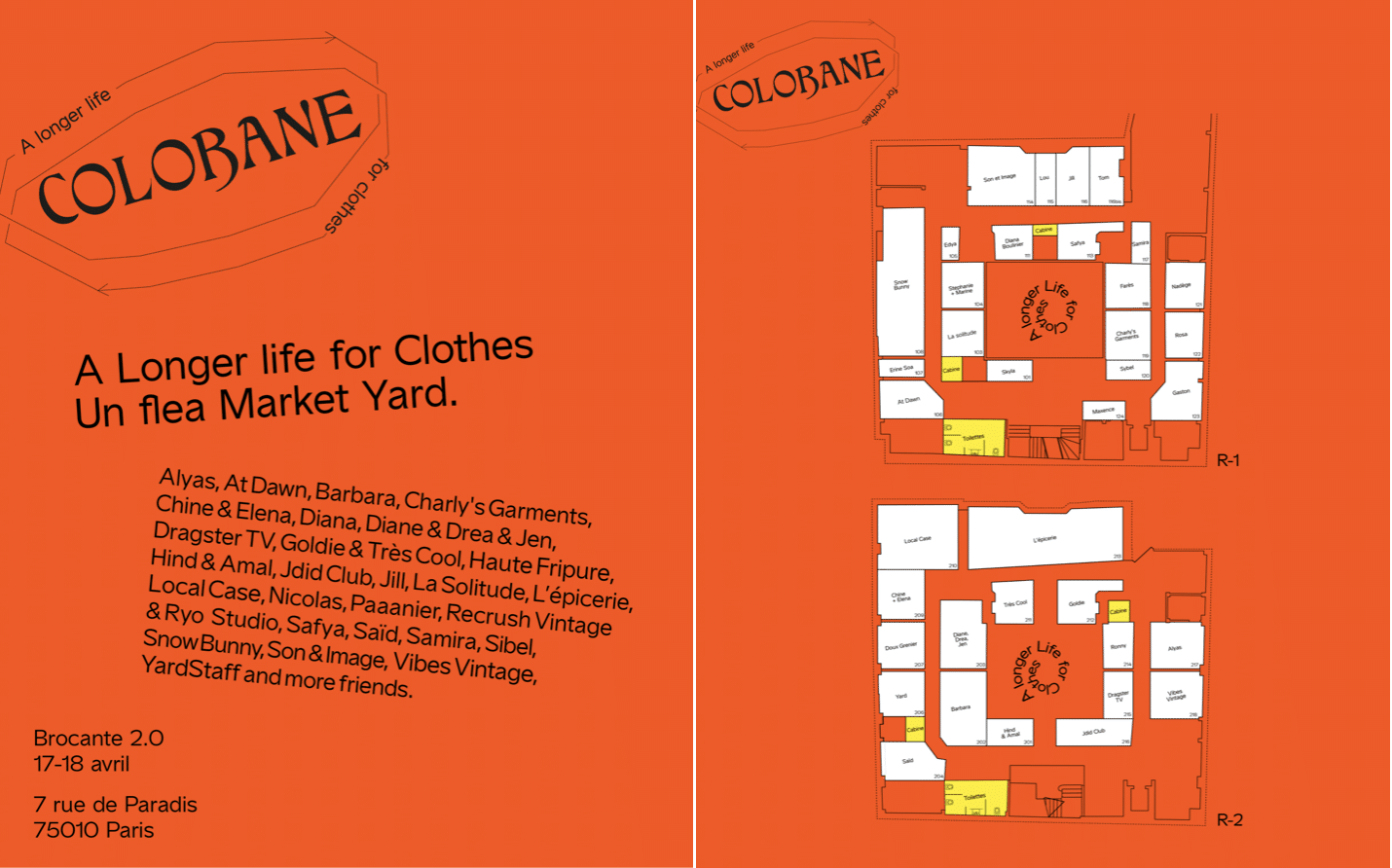

Colobane, la brocante 2.0 par YARD a enfin une date !

Rendez-vous le week-end du 17-18 avril 2022.

On ne connaît que trop bien votre goût pour la sape. Vous nous le donnez à voir à chacune de nos soirées, quand vous ne manquez jamais de dégainer la dernière sortie sneaker, la collab’ que tout le monde s’arrache ou votre outfit le plus travaillé. Et parce que nous partageons avec vous cet amour du beau linge, nous avons décidé de créer : Colobane, une brocante 2.0 spécialisée dans l’achat et la vente de vintage avec une touche YARD.

Cette initiative est une réponse au problème écologique que pose notre façon de consommer les vêtements. L’industrie du textile est la deuxième plus polluante au monde. Parce que nous consommons encore trop de vêtements neufs. Parce que nous conservons dans nos garde-robes trop de vêtements qu’on ne met plus.

Ainsi la brocante était la solution la plus efficace. Elle permet de se débarrasser de ce qu’on stock sans jamais porter et favorise la seconde main. À travers Colobane, nous voulons offrir la meilleure selection de vêtements de seconde main possible. Pour se faire, vous êtes tous invités (particuliers & professionnels) à participer à cette aventure.

C’est le devoir de tout passionné de textile de commencer à se responsabiliser. Et nous voyons en Colobane un premier pas vers un drip plus vert. Venez vendre vos vêtements « vasy lui » d’hier et trouver vos pépites de demain.

VENDRE

Réservez un stand et venez vendre les vêtements que vous ne mettez plus. Inscrivez-vous sur notre site pour réservez un espace de vente ! Il y a 2 tailles de stands en fonction de la quantité de vêtements que vous souhaitez vendre.

ACHETER

Venez chiner les vêtements vintage de vos rêves entre pépites et bonnes affaires dans les sélections de nos 40 exposants. Colobane réuni pendant 2 jours tous les univers du vintage !

DONNER

C’est une occasion pour donner ! Colobane collabore avec les associations de tri & distribution de textile qui redonnent un sens aux vêtements dont vous ne voulez plus. Venez déposer vos dons à Colobane.

ÉCOUTER

Profitez de Colobane pour en apprendre sur votre style, à travers notre programme de talks, de tutos et de workshops sur la mode éthique et les enjeux écologique de l’industrie fashion.

KIFFER

Aux fourneaux c’est toujours YARD donc la recette est la même, Colobane c’est un moment pour venir se détendre avec de la musique, à boire et à manger toujours en esprit sinon c’est pas fun.

Votre brocante préférée.

Première prise de parole : un talk En Y organisé le jeudi 1er octobre 2020 avec pour thème « Les vrais enjeux de la mode éthique : comment passer des paroles aux actes ? », avec la présence de Youssouf Fofana de Maison Château Rouge, du collectif Éthique sur l’Etiquette, de Kim Hou de la marque About A Worker et des militantes Samia Larouiche de Casa 93 et Nadia Le Gendre, notamment expert international pour les Nations unies en mode et tissage traditionnel, ou encore Pablo Attal de YARD, en charge du projet Colobane. Le replay est d’ores et déjà disponible.

À quel moment un sportif de haut niveau doit-il penser à l’après-carrière ? Surtout pas quand celle-ci est sur le point de terminer. Les sportifs 2.0 l’ont bien compris : il faut faire quand t’es chaud. Axel Toupane, dernière recrue du Paris Basketball, débarque dans la capitale avec une grosse bague de champion au doigt, son éducation française, ses enseignements américains et, surtout, la vision d’un mec qui a toujours su créer ses opportunités. Interview.

« À moins d’être Tony Parker ou Zidane, il faut ouvrir les portes quand tu as le mojo. » À 29 ans, Axel Toupane ne se contente pas d’être basketteur professionnel : la dernière recrue du Paris Basketball a connu de très nombreux clubs au fil d’une décennie de carrière accomplie, mais qui ne lui permet pas forcément de se reposer sur ni sur ses acquis, ni sur ses lauriers. Et quand le parcours d’un sportif de haut niveau n’est pas un long fleuve tranquille, il est essentiel de voir au-delà. Aujourd’hui, le joueur aux 25 sélections en équipe de France défend aussi bien sur le terrain qu’il gère ses activités en dehors.

Devenu le sixième Français de l’histoire à décrocher un titre NBA avec Milwaukee en juillet 2021, Axel Toupane vient de se lancer un nouveau défi en rejoignant donc l’ambitieux projet du club de Paris. Un choix qui a surpris la planète basket mais pas ceux qui connaissent la mentalité d’un international qui a toujours dû se battre plus que les autres pour se faire une place. À 29 ans, il a aussi fait le choix de « l’énergie parisienne » qu’il met à profit en dehors des terrains pour son association « Les Prochains Leaders » et sa culture business importée des US.

Interview entre Mamba mentality, Jay-Z et amour de Paris.

Tu as récemment publié sur tes réseaux sociaux une vidéo d’extraits de ta carrière avec des critiques comme « tu ne seras jamais pro », « tu n’as pas le talent pour jouer en Euroligue », « ce sera difficile pour toi de jouer en équipe de France ». Que des commentaires que tu as fait mentir.

J’ai beaucoup de fierté pour mon parcours, car quand j’ai commencé à jouer en pro à Strasbourg, à 19 ans, très peu pensaient que je pourrais jouer au plus haut niveau. J’en parlais encore l’an dernier, avec des dirigeants de la SIG de l’époque qui m’ont avoué qu’ils ne pensaient pas que je ferais un carrière ne serait-ce qu’en France. Je me suis construit dans cette envie de leur démontrer qu’ils avaient tort.

Finalement, « ne pas être le plus talentueux t’a permis de développer ta détermination et ta persévérance », selon Jean-Aimé, ton père – ancien joueur pro et entraîneur de l’équipe de France féminine de basket. Tu es d’accord avec ça ?

Au cours de ma carrière je n’ai jamais été la tête de série numéro 1, ni la 2, ni la 3. Et je pense que c’est ce qui m’a permis d’être dans un bon mindset pour bosser, ne pas se relâcher et continuer à avancer malgré les difficultés. Encore aujourd’hui, je suis fier, mais pas satisfait. Je taffe chaque jour pour devenir le meilleur joueur que je puisse devenir, car j’ai encore quelques belles années devant moi. Je reste focus.

Dans leur éducation, tes parents n’ont jamais mis le basket en priorité…

Ils ont toujours privilégié mon éducation en tant qu’homme plutôt que ma formation de basketteur. Et je leur dois beaucoup, car ils m’ont inculqué une bonne mentalité. Contrairement à certains parents, ils ne m’ont jamais mis la pression. Cela m’a appris à toujours aller chercher les choses à mon rythme et par moi-même.

Entre ton départ de Strasbourg en 2015 et ta signature à Paris en décembre, tu as connu pas moins de dix clubs entre l’Europe et les US. Comment on gère cette instabilité ?

J’y ai été habitué très jeune, car j’avais déjà déménagé cinq fois pendant la carrière de mon père. Changer d’école, rencontrer de nouvelles personnes, c’est un peu devenu une deuxième nature pour moi. Mais, même si je m’adapte n’importe où, ce n’est jamais facile à gérer pour un joueur d’être loin de ses proches et de ne pas savoir de quoi sera fait son lendemain… Je me rappelle notamment d’un départ brutal de Toronto à Denver. C’était un lundi soir, je mangeais au restaurant avec des amis et à minuit mon agent m’appelle pour me dire que les Nuggets me proposent un contrat… Dans le même temps, en France, mes parents se levaient pour prendre l’avion pour venir me voir au Canada. J’ai dû les appeler pour leur dire que j’avais une bonne et une mauvaise nouvelle, et heureusement, ils ont pu venir à temps à Denver pour mes premiers matchs.

Personne ne va mourir du basket et il existe beaucoup de métiers ou de choses plus difficiles dans la vie.

Au moment de signer avec les Bucks pour ton deuxième passage en NBA, tu as déclaré « la peur de perdre, d’être en échec, ce sont des choses qui t’aident ». À une époque où on n’a jamais eu autant de témoignages sur la santé mentale des sportifs, comment apprend-on à maîtriser cette peur ?

Au quotidien, j’essaie de toujours relativiser : personne ne va mourir du basket et il existe beaucoup de métiers ou de choses plus difficiles dans la vie. J’ai récemment réécouté une interview de Kobe Bryant dans laquelle il raconte qu’adolescent, durant un été, il a fait une summer league affreuse, ne rentrant pas un panier. Son père lui a alors dit : « Que tu marques 0 ou 60 paniers, je t’aimerais toujours. » A partir du moment où tu as l’amour de tes proches, même s’il y a énormément de pression médiatique tu dois éviter de te mettre dans des états pas possible.

Tu es un grand fan de Kobe. En quoi t’a-t-il inspiré ?

Je suis tombé amoureux de la NBA avec les finales de 2000 entre les Lakers et Indiana (4-2). C’est à ce moment-là que je me dis que je voulais y jouer un jour. Je suis aussi tombé amoureux de Kobe et ai vécu mon meilleur souvenir de basket all-time lorsque j’ai joué contre ses Lakers en 2016. J’ai pu défendre sur lui, lui parler, c’était surnaturel. Sur le moment, tu as l’impression d’être dans un film. Et, à 38 ans, il m’a sorti deux trois moves incroyables. Sa mamba mentality est devenue une inspiration pour de nombreux joueurs car il incarne des valeurs de travail, de résilience, de sacrifice… Exceptionnelles.

Il y a d’autres joueurs qui t’ont impressionné durant tes passages en NBA ?

KD ! La première fois que j’ai joué contre Kevin Durant en 2016, lorsque je suis sorti du terrain, je me suis même demandé pourquoi je continuais à jouer au basket, si je ne pouvais jamais atteindre ce niveau-là. Impressionnant… Et j’ai également eu la chance de jouer aux côtés de Giannis Antetokounmpo, qui est incroyable. Son histoire familiale et son parcours hors-normes ont fait de lui et ses frères de gros bosseurs, qui ont la main sur le cœur et surtout n’ont peur de rien. C’est un joueur et une personne extraordinaire.

Tu t’es toujours battu pour jouer en NBA et en juillet tu es devenu le sixième Français champion de l’histoire. Est-ce que tu as vécu cela comme une fin du game pour toi ?