De Buffalo à Newark, Black-Out sur la Côte Est

Un filet d’alcool brun, un ruban jaune plastique et les bafouilles d’une gueule tordue. Sous ses airs de ne rien raconter de précis, le couplet subliminal de Conway sur The Cow dessine une épaisse mais minutieuse description. Au milieu de ces images accumulées, les éclats de biographie sont les clous dans le cercueil de la fiction. Comme le nez plongé dans un roman noir, l’auditeur se cogne à la violence et au tragique de la réalité.

Les auteurs de romans noirs racontent les bas fonds de l’Amérique urbaine, ses figures outrancières et son chaos perpétuel. Les flics corrompus, les dealers et les maquereaux ont quitté les pages de ces bouquins pour venir trainer dans les disques de rappeurs d’Hempstead, Brownsville, Newark et Buffalo.

Pour Conway tout commence à Buffalo, avec un de ces atroces prologues dont le rap raffole. Fin 2012, l’aspirant rappeur est blessé par balles au visage, au cou et au dos. Mais pour un artiste évoluant dans la crasse, les stigmates d’un tel accident sont une bénédiction. Sévèrement alourdi par une paralysie faciale, son souffle pataud à la MF Doom dessine la silhouette du tueur de The Wire Chris Partlow. Quand il réapparait en public, à l’occasion d’un concert à Rochester, c’est en fauteuil roulant que Conway se présente. Avec sa blouse bleue sur les épaules et des tuyaux branchés dans la gorge, il rappe comme s’il avait fuit l’hôpital pour venir sur scène. Celui qui se fait alors appeler « The Machine » parait décidé à tirer profit de cette sombre histoire.

Et sur les boucles cinématiques de Daringer, les deux frères ont des faux airs des poissonniers Raekwon et Ghostface.

Mais c’est Westside Gunn qui des artistes de Griselda Records sort de l’ombre en premier. Il s’est improvisé rappeur pendant la convalescence de son frère Conway, et lui est ce que Joe Pesci est à Robert DeNiro. Avec la voix perchée d’un AZ sous hélium, Westside Gunn menace bruyamment et exécute en plein jour. Cet ancien pensionnaire d’une école de mode fait voler les bouts de cervelles sur des toiles de Basquiat, et détourne l’amour du luxe des malfrats, en remplaçant leurs fourrures par les marques de streetwear, célébrant ses tee-shirts Nike comme des foulards Versace.

Avec ce drôle d’équilibre entre violence et provocations barjos, la clique Griselda recrée l’atmosphère d’un certain rap des années 1990. Et sur les boucles cinématiques de Daringer, les deux frères ont des faux airs des poissonniers Raekwon et Ghostface. Ils se targuent d’être les derniers à cacher un rasoir sous leur langue pour rapper, à en croire l’enthousiasme de quelques vétérans comme Alchemist ou Prodigy, ils comblent en tout cas un manque ressenti sur l’échiquier new yorkais.

Au fil de Flygod, les frangins remontent la côte atlantique, de Miami jusqu’à la frontière canadienne en passant par Baltimore et Fairfax. Un pèlerinage de petites crapules, où l’on échange les références obscures à la NBA et à la WWE, en comptant les billets sur la banquette arrière. Ce disque que Westside Gunn considère comme son premier véritable album solo, convie toutes les gueules cassées du boom-bap. C’est sans doute la principale force de son réalisateur, qui sait soigner les emballages, les castings, et tirer le meilleur de ce rap qu’il écoutait en grandissant.

Difficile de ne pas capter la nostalgie pour l’époque de Mobb Deep, du Wu-Tang et de Nas Escobar dans la musique des frères de Buffalo. Mais sur leurs tables de chevet trônent en bonne place les œuvres du dernier maître de ce rap new yorkais noir et bien serré, celui qui, sur Flygod, traine en fourrure dans les rues d’Hempstead, en sifflant comme Omar de The Wire, Roc Marciano.

« La meilleure compagnie d’un mac, c’est lui-même, et sa vie intérieure qui l’occupe entièrement ». Toute l’œuvre de Roc Marciano tend à confirmer ces propos écrits par Iceberg Slim. De ce maquereau reconverti en romancier, Marci a hérité d’une écriture aussi brute qu’imagée, fleurie par un argot des bas-fonds qui prend parfois des tournures poétiques. Slim et Marci partagent aussi un sens du détail organique. Quand le premier nous racle les narines en décrivant l’odeur de ses tapineuses, le second fait ressentir le contact du vison sur sa peau de bébé.

Dans les textes aux phrases courtes et dépouillées de Roc Marci, la fièvre de l’or et l’opulence ont attaqué l’esprit des pimps. Ils sont devenus misanthropes, mais la folie les a aussi rendu drôles et vifs d’esprit. Ses confessions sont pleines d’aphorismes au sens multiples, et de séquences courtes en très gros plans qui dessinent des scènes complexes. Il lui suffit d’évoquer la température d’un oreiller pour qu’apparaissent à la fois l’idée de paranoïa, la soif du dollar et la violence de son milieu.

Depuis Marcberg en 2010, cet ancien membre du Flipmode Squad de Busta Rhymes est aussi beatmaker. Ses boucles sont taillées pour emporter sans caisse claire, et le sequencing enchaine les productions comme des rebondissements de fin de chapitre. Ses samples de soul et de jazz fusion pourraient rappeler la bande son de la blaxploitation, mais la froideur du style et de l’attitude renvoie d’avantage au cinéma européen et aux films d’hommes de Jean-Pierre Melville.

Cette écriture raffinée et ces productions aux rythmiques discrètes ont marqué toute une génération de rappeurs new yorkais, qui s’en sont franchement inspirés. Daringer, Conway et Westside Gunn sont évidemment des fils illégitimes de Roc Marciano.

Marciano est heureux que les circonstances l’aient piégé dans une vie de malfrat, et attend de finir exilé sur une plage, le corps déformé par ses excès comme Marlon Brando.

Avec Rosebudd’s Revenge, de loin l’album le plus soulfull de sa trilogie sur les macs, Roc Marciano fait un pied de nez au rebondissement final de Citizen Kane. Comme dans le film il se projette dans des flashbacks, mais contrairement au héros d’Orson Wells, peut les contempler sans une once de regret. Marciano est heureux que les circonstances l’aient piégé dans une vie de malfrat, et attend de finir exilé sur une plage, le corps déformé par ses excès comme Marlon Brando.

Chaque ligne a droit à son image ou sa référence sophistiquée. Dans ses mocassins en alligator, le Roi de Long Island nous ballade entre grande cuisine et ultra violence, se détend dans la bouche de Christina Applegate puis combat le racisme en trempant le visage de Jésus dans l’or blanc. Ses longues descriptions métonymiques ne servent finalement aucune histoire, mais continuent de solidifier l’univers qu’il s’est construit tout au long de sa discographie.

Marciano s’est déconnecté du temps qui passe pour prendre quelque chose du New York de chaque époque. La fureur de Kool G Rap, l’esprit de Kool Keith, l’œil de Cormega et l’aura de MF Doom. En l’entendant fredonner avec plus d’âme que de justesse dans les notes, comme sur Ice Cream Man ou Pray 4 Me, on ne peut s’empêcher de penser aussi aux envolées alcooliques de Max B.

Dans les divagations de Roc Marciano, l’une des rares figures invitées est un homme encore plus solitaire et secret que lui. Cet introverti qui marmonne à l’abri des oreilles qui trainent, c’est Ka.

Sur sa couverture du 21 aout 2016, le New York Post attaque au lance-flamme un capitaine des pompiers de Brooklyn. Kaseem Ryan, 44 ans, vétéran du Fire Department of the City of New York, aurait tenu des propos anti flic. En réalité, cette feuille de chou n’a pas voulu différencier les facettes de l’homme, pour alimenter une vieille rhétorique anti rap. Pompier le jour, Kaseem devient Ka pour raconter les nuits de Brownsville, quand ses habitants, agents de police compris, profitent du noir pour commettre des pêchers.

Avant cette couverture du New York Post, Ka marchait dans Brownsville sans que ses voisins ne soupçonnent qu’il possède une des plus belles discographies de ces dernières années. Obsédé par les textes complexes et le symbolisme, il fuit son passé dans des labyrinthes de métaphores filées. Enfant de l’Amérique de Ronald Reagan, il a connu les zombies agonisants et les sols jonchés de matériels d’injections de la « crack era ». Ce sont les fantômes de cette époque qui hantent Ka presque trente ans plus tard.

« Si le Christ voyait les chrétiens qu’on trouve ici, il n’aurait plus qu’à remonter sur la croix et à tout recommencer. » – Chester Himes

Ses albums fonctionnent comme des confessionnaux. De sa voix enrouée et monocorde, Ka rappe comme s’il avait peur que Dieu l’entende et comprenne ce qu’il a été obligé de faire. Dans ses histoires à la voix narrative, c’est comme si nous entendions sa conscience chuchoter. Il y est pourchassé par des bruits de pas, des phares de véhicules, et nous entraine dans une spirale où la violence devient de plus en plus prégnante.

L’ambiance suffocante des récits se retrouve dans les productions. Ka travaille l’espace et le silence des samples de manière à créer une tension sans utiliser de boite à rythme. Les basses et les caisses claires peuvent être remplacées par des bruitages sourds, comme ce mécanisme d’horloge sur Our Father, qui semblent résonner depuis la boîte crânienne en ébullition du rappeur. Ses drones atmosphériques happent comme des tourbillons, et nous emprisonnent avec Ka dans sa tête, et ses souvenirs du Brownsville en lambeaux des années 1980.

Earl Sweatshirt par exemple, en attestent ses shows radios mensuels et ses tweets dithyrambiques, semble n’être impressionné que par deux artistes actuellement : Ka donc, et un certain Mach-Hommy.

Comme son ami Roc Marciano, Ka a traversé plusieurs décennies de rap newyorkais. Ancien membre de Natural Elements, il a aussi été proche de GZA, avec qui il collabore en 2008 sur l’album Pro Tools. Comme les membres de cette branche mystique et introspective du Wu Tang Clan, Ka aime parler de samouraïs, de jeu d’échec, et de films obscurs en noir et blanc, pour donner des concepts à ses chansons et à ses albums.

En 2015, Days With Dr. Yen Lo fait référence au savant chinois, spécialiste des manipulations mentales, du film The Manchurian Candidate. Au fil de ce disque, les interludes laissent entendre que quelqu’un subit une lobotomie. On ne comprend qu’à la toute fin que ces victimes ne sont autres que l’auditeur et les personnages de Ka, placés au départ d’un engrenage menant au crime, à l’auto destruction, et finalement à la pauvreté dans toutes ses formes. En 2016, sur Honored Killed The Samurai, il capture quelque chose d’essentiel chez les guerriers du Japon médiéval : leur quête solitaire et spirituelle de perfectionnement, ce combat contre soi pour élever son art et son esprit.

Ces concepts renvoient finalement à la même idée. Sur chaque album, Ka trie dans son vécu pour prêcher une forme de repentir, et répète ses gammes comme un kata. Gestes, postures, techniques, écritures, toujours plus fins et maitrisés, en vieillissant l’homme se bonifie et parfait son art comme on aiguise un sabre. « Mon frère Ka rappe comme un prophète sur le sommet d’une montagne » dit Roc Marciano. L’ascète Ka ne court pas après la reconnaissance populaire, mais est devenu un rappeur célébré par les rappeurs. Earl Sweatshirt par exemple, en attestent ses shows radios mensuels et ses tweets dithyrambiques, semble n’être impressionné que par deux artistes actuellement : Ka donc, et un certain Mach-Hommy.

Président d’Haïti jusqu’au renversement populaire de 1986, Jean-Claude Duvalier était impliqué dans tous les trafics traversant son île. Les commerces d’armes, de drogues et d’organes lui ont permis de maintenir un train de vie indécent dans un des pays les plus pauvres du monde. Son épouse, Michèle Bennett, est une femme sophistiquée, belle et raffinée. Elle est aussi encore plus avare que son mari, et ses caprices ont terrorisé l’entourage de Duvalier. Fasciné par cette Elvira Hancock haïtienne, Mach-Hommy peint son portrait sur la pochette de H.B.O.

Michèle Bennett apparaît en filigrane tout au long de cet album, à travers des interludes racontant ses frasques les plus surréalistes. Ses millions dépensés en toiles et en fourrures. Les congélateurs importés en Haïti pour conserver ses manteaux au frais sous les tropiques. Le champagne à 6000 dollars coulant à flot dans son Palace réfrigéré. Ses réceptions scandaleusement opulentes, retransmises à la télévision nationale pour que son peuple encaisse dans l’estomac l’ignoble décalage entre ce luxe et leur pauvreté.

Ce décalage troublant est au cœur de H.B.O., une dissonance entre l’univers aussi violent que dément, et l’attitude philosophique de l’interprète. Mach-Hommy, originaire de Newark mais haïtien comme Michèle Bennett, hante son propre disque comme une mixture de Masta Killa, Mos Def et Alejandro Sosa du film Scarface.

Plus Sosa que Tony, parce que Mach se reconnaît dans ceux qui n’ont pas à appuyer sur la gâchette. Le message est aussi que le véritable pouvoir est entre les mains de ceux qui poussent d’autres à agir à leur place. Charles Manson, Adolf Hitler, Martin Luther King sont des exemples, des figures dont les armes sont l’esprit et le langage, le charisme et l’attitude : Justement les points forts de Mach-Hommy.

Son intelligence a quelque chose de démoniale. Il discoure sur le mélange de mélasse et d’argent qui fait « l’odeur corporelle des haïtiens », puis rend visite à sa grand-mère pour pratiquer les rites vaudous de la Santeria. Et d’un sourire malicieux, explique que jeter des agents fédéraux depuis son hélicoptère est sa manière de contribuer à la culture hip-hop. L’ambiance démentielle est renforcée par les samples crasseux de son partenaire August Fanon, pleins de guitares électriques et de pianos psychés. Et sur la production chancelante et complètement hallucinée de Daringer, Mach donne l’impression d’entrer en transe alors qu’il empile les liasses de billets.

Symptomatique de cette envie de solitude, H.B.O. n’a d’ailleurs été distribué qu’en 187 exemplaires, vendus à plus de 300 dollars l’unité pendant l’été 2016.

Si en plus d’August Fanon, KNXLEDGE et Roc Marciano, on trouve Daringer, Camoflauge Monk et Conway sur H.B.O., c’est parce que Mach a fait parti de Griselda Records. Il s’en est éloigné aujourd’hui, certainement parce qu’il préfère rester dans son monde insulaire. Symptomatique de cette envie de solitude, H.B.O. n’a d’ailleurs été distribué qu’en 187 exemplaires, vendus à plus de 300 dollars l’unité pendant l’été 2016. Son prochain album 5 O’Clock Shadow, produit par KNXLEDGE, Earl Sweatshirt et Alchemist, devrait néanmoins le faire sortir de l’ombre.

Westside Gunn et Conway ont effectivement pris une toute autre route. Depuis Flygod et Reject 2, l’album plein de souffre de Conway, ils ont enchainé les EPs pour présenter leur univers et les artistes de leur label : Benny, Keisha Klum, El Camino et Camoflauge Monk. Comme Buffalo Bill, ils ont transformé la poudre en divertissement, et redonné tout son sens au verbe « to buffaloing », utilisé quand on se sert de la crosse de son révolver pour achever un ennemi au sol. Et tout en mettant en lumière le rap de Buffalo (alors qu’ils sont exilés à Atlanta) ils se sont construit une réputation qui a fini par chatouiller quelques unes des oreilles les plus influentes de l’industrie.

Annoncée avec la sortie de Hitler On Steroids, un best of Westside Gunn, les deux frères sont désormais riches d’une signature chez Shady Records, le label du gigantesque Eminem. Les prochains volumes de leur collection noire s’annoncent donc plus ambitieux, et la sortie de l’arlésienne Grimest Of All Time (G.O.A.T.), premier véritable album studio de Conway, va pouvoir se faire en grandes pompes tachées de sang.

Et tant qu’il y aura des crimes, du chaos et des consciences à alléger, il est certain que tous ces auteurs new yorkais continueront à mettre le feu aux bibliothèques iTunes.

« C’est un mensonge des romans policiers de faire croire qu’il suffit de les fermer pour que tout revienne en ordre. Je veux que le lecteur sache que le monde continue de ne pas tourner rond. » – George Pellecanos

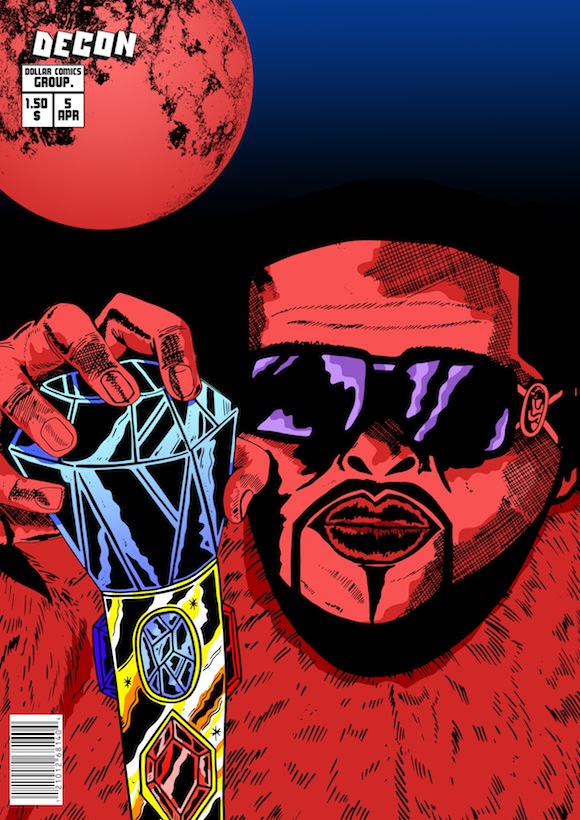

Illustrations : Bobby Dollar