Frank Ocean : la puissance marketing de Blond(e)

Quatre ans. Quatre ans de cache-cache, de guette et d’espoirs. Quatre ans pendant lesquels Frank Ocean aura su dompter la bruyante impatience, depuis son gracieux Channel Orange. En déjouant les expectations, les règles et les usages, l’ovni Blonde aura valu l’attente et chahuté l’industrie musicale.

De l’art de teaser

Dès avril 2013, Frank Ocean citait en nœud papillon et complet cintré les Beach Boys et les Beatles parmi les inspirations de son prochain opus, sur le tapis rouge de la soirée annuelle du Time 100. « Je ne peux pas en dire beaucoup plus que cela », avait-il ensuite soufflé. Le début d’un feuilleton à rallonge, parsemé d’indices, de mises en bouche et de fausses pistes. Un an pile après, l’homme au bandana rayé attise : « Je vais faire la première partie d’Outkast cet été à Pemberton donc je vais peut-être renoncer à Coachella pour avancer et terminer cette p***… ». Mais les mois défilent, rien ne se passe. En novembre 2014, Ocean livre un snippet, « Memrise » sur Tumblr. Cinq mois plus tard, il publie un auto-portrait sur le réseau social au « t » minuscule. Au pied de ses Air Max TN couleur jaune canari, deux piles de magazines, dont une partie titrée « Boys don’t cry ». « I got two versions. I got twooo versions » dit la légende, accompagnée des hashtags #ISSUE1 #ALBUM3 #JULY2015 #BOYSDONTCRY.

L’album est attendu pour l’été. Août 2015 : Ryan Breaux, le petit-frère de Frank, se joue des frustrations en publiant un lien iTunes truqué sur Instagram. Fin février 2016, images et sons volés lors d’une « avant-première très très secrète donnée par Frank Ocean » fuitent sur Soundcloud et Instagram. Très vite, la Toile en balaie les traces. Le 2 juillet, Ocean publie sur son site internet une fausse fiche de prêt de bibliothèque. Sur les lignes quadrillées, toutes les dates présumées de sortie de son arlésienne d’album. Au bas de la page, on promet une dernière échéance : juillet 2016. Le jour précis a été gribouillé. Du vent. Les plus malins ont décelé le 13 novembre 2016 au milieu des dates tamponnées, alors on s’y raccroche. Finalement, le 1er août, le New York Times annonce avec certitude l’opus pour le 5 août. Un peu plus tôt le matin, boysdontcry.co ouvrait un live stream nébuleux en noir et blanc logoté Apple music. Frank y scie méthodiquement des planches en bois dans un hangar vide. Il se murmure qu’il construirait un escalier pour un clip. Au fond de la pièce, certains reconnaissent l’une des œuvres de Tom Sachs, baptisée Toyan’s, un empilement de ghetto blasters. À la ville, l’artiste et le chanteur, intimes, entretiennent un « dialogue créatif permanent ». La vidéo a en réalité été tournée plusieurs mois auparavant par Francisco Soriano, au siège d’Apple en Californie. Dans un monde trop pressé, elle invite à la patience, exalte le temps long. Le 5 août, évidemment, l’album ne point pas dans les bacs virtuels. Les déçus se consolent avec des filtres Snapchat raillant l’interminable attente. Le producteur Malay défend son pote :

«L’art ne peut pas être précipité. Il s’agit de s’assurer d’atteindre l’esthétique parfaite pour la situation, pour y arriver, cela demande constamment des ajustements, des essais et des erreurs… »

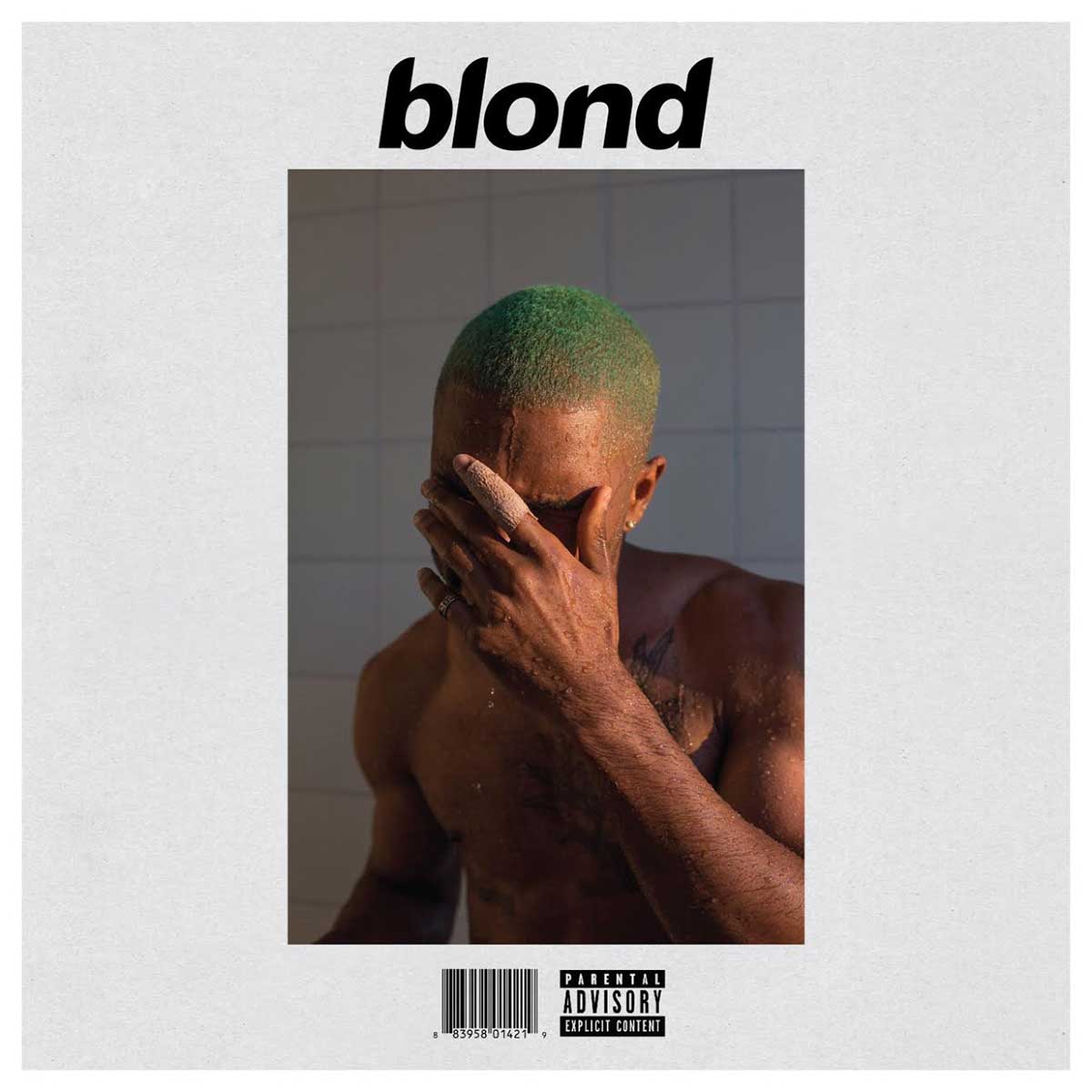

Et puis, le 19 août, sans crier gare : Endless. À la Beyoncé. Un album visuel ou long clip musical de 45 minutes, déclinant l’esthétique du film signé Soriano. Le projet égrène des morceaux bigarrés, éthérés et complexes. On découvre l’escalier en colimaçon dans sa forme finie. Les fans croient tenir là l’objet tant désiré, il n’en est rien. Le « vrai » album devrait sortir le week-end suivant, d’après Rolling Stone. D’ailleurs, il ne s’appellera plus Boys Don’t Cry. Le lendemain, Blonde est là. Blonde, comme le nom de la société de voitures de course d’Ocean, Blonde Racing LLC, qui gère par ailleurs boysdontcry.co. Sur la pochette, le titre s’écrit Blond, au-dessus d’un Frank Ocean aux cheveux ras teints en vert fluo. De l’ambiguïté, toujours, dont on se fait les choux gras. Un « blonde » genré et un “blond” universel, possible clin d’œil à la bisexualité du néo-orléanais.

Terminé le temps des sorties d’album soigneusement planifiées, des plateaux télé forcés, des affiches gigantales et de la PLV, Frank Ocean impose son rythme et sa stratégie de communication, pondérée et futée. Avant lui, Dr Dre, avec Compton : a soundtrack, Rihanna, avec Anti, Beyoncé, avec Lemonade, Drake, avec If you’re reading this it’s too late, ou encore Kanye West, avec The life of Pablo, avaient eux-aussi bousculé les convenances : production chronophage, livraison surprise ou mises à jour sans fin. Frank O se tient à l’écart du brouhaha médiatique, accorde peu d’interviews et fuit les réseaux sociaux depuis juin 2013, hormis le presque désuet Tumblr, qu’il s’approprie comme un journal intime. Ses silences auront nourri le mystère et la rumeur. Chaque signal, aussi infime soit-il, aura immédiatement été monté en épingle, tenant ses fans en haleine pendant quelques poussières d’années.

Le putsch

Internet a tout bouleversé, redistribué les cartes. Internet dématérialise et décuple la consommation musicale. Internet impulse le « Do it yourself ». Internet révèle de nouveaux talents. Internet « désintermédie » la communication et resserre les liens entre artistes et fans. Internet met du plomb dans l’aile des maisons de disque. Frank Ocean l’a compris. C’est par un habile tour de passe-passe que l’auteur-compositeur-interprète réussit à s’affranchir du contrat le liant à Def Jam, propriété d’Universal Music Group. Avant Endless, il n’avait plus qu’un album à honorer pour la major. Endless a des airs d’arnaque à la petite semaine : aucun titre téléchargeable ou diffusé en radio, seule une vidéo à regarder en streaming intégral. Quelques heures plus tard, libéré de ses obligations, Ocean sort Blond(e) en exclusivité sur iTunes, sous l’étiquette du flambant neuf label Boys don’t cry. De quoi faire avaler quelques couleuvres au PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, signifiant illico que sa société n’accorderait plus aucune exclusivité aux services de streaming Apple et Tidal.

Il y a la question de l’argent et celle de la créativité. Un million de dollars, c’est ce qu’aurait glané Frank Ocean grâce à Blond(e), selon le magazine Forbes, le double de ce qu’il aurait perçu sous contrat avec Def Jam. Un album vendu rapporterait entre 5 et 7,50 dollars en indépendant, 1,50 à 2 dollars avec une maison de disques, soit jusqu’à plus de 75% du prix de vente dans le premier cas, contre un maximum de 20% dans le second. Frank n’est pas le premier à se rebiffer. En 1998, deux ans après avoir quitté Warner Bros à grands fracas, Prince publiait un quadruple album à 50 dollars pièce, Crystal Ball, sur son propre label, NPG Record. 250 000 coffrets s’étaient écoulés sur son site internet. En 2007, fraîchement séparé d’EMI, Radiohead distribuait son album In Rainbows sur le web, selon un principe de téléchargement à prix libre. Un carton financier.

Propulsé directement en tête du classement Billboard, Blond(e) devient le troisième plus gros succès commercial de l’année, derrière le VIEWS de Drake et le Lemonade de Beyoncé. En toute indépendance, sans même un accord de distribution avec un gros bonnet. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à se prendre à rêver d’une liberté retrouvée. Être son propre patron, c’est aussi s’assurer d’un contrôle créatif absolu sur son œuvre. Les artistes indépendants produisent une musique libre, authentique et audacieuse, expérimentent à l’envie, font ce que bon leur chante. Chance the Rapper, par exemple, met en ligne ses galettes gratis, travaille à sa propre cadence et s’éclate avec son groupe jazzy-soul The Social Experiment. Le dernier album d’Ocean ne déroge pas à la règle. Un disque hypnotique, dépouillé, un tempo lent, une voix fragile, des nappes de guitare, des sonorités réverbérées et un générique déroutant, où se mêlent têtes d’affiches – Kanye West, André 3000, Beyoncé, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Pharrell Williams ou encore James Blake – et invités insolites, comme le rockeur vétéran Fish, les rappeurs japonais KOHH et Loota, l’énigmatique Space Man, le guitariste underground Austin Feinstein ou les punks de Gang of Four. Le crooner se paie même le luxe de reléguer Queen B au rang de choriste, sur le morceau « Pink + White ». Peut-être le plus cocasse des pieds de nez.

Vers une re-matérialisation de la musique

Samedi 20 août, en soirée, quatre marchands de journaux, à Los Angeles, New York, Chicago et Londres, s’agitent plus que de coutume. Quelques dizaines de minutes après avoir communiqué les adresses, d’interminables queues se formaient déjà devant les échoppes. Par coïncidence, Kanye West vend ce même week-end des vêtements griffés « The life of Pablo » dans des pop-up stores situés à quelques encablures.

https://www.youtube.com/watch?v=ru2au4eH0Ys

Les centaines d’échaudés qui grossissent les rangs espèrent pouvoir mettre la main sur l’un des épais numéros collector du magazine Boys don’t cry, distribué gracieusement. Les plus rusés le revendront dès le lendemain à prix d’or sur eBay. Emballée dans une pochette gris métallisé, cette luxueuse première édition de plus de 300 pages inclut des interviews de Katonya Breaux (la mère de Frank), Lil B et Om’Mas Keith, des clichés signés Tom Sachs et Wolfgang Tillmans, une tirade sur les voitures, un poème baptisé « Boyfriend », un horoscope, une rubrique titrée « hopes and dreams » ou encore un rap signé Kanye West sur Mc Donald’s, assorti de photos du Chicagoan au drive-in capturées par Nabil Elderkin. Surtout, le CD de Blond(e) a été glissé entre les pages. On remarque que la tracklist diffère de la version digitale : « Mitsubishi sony » et « Easy » n’apparaissent que sur le disque physique, « Facebook story » « Nikes », « Be yourself », « Self control », « Good guy » et « Close to you » sur la variante numérique. « I got two versions. I got twoooo versions« .

Avec son papier glacé, Christopher Francis Ocean, lui le nostalgique amoureux de l’analogique, du palpable et du suranné, revalorise l’album physique, en tant qu’objet précieux et unique. En composant son propre terrain d’expression médiatique, il parvient aussi à donner corps à son imaginaire symbolique, à raconter, prolonger et étoffer l’histoire et l’univers de son disque. « Le storytelling c’est la partie la plus intéressante dans la musique pour moi. Je le ressens tellement que je pourrais ne pas refaire d’album. Je pourrais juste écrire une nouvelle », confiait-il déjà auprès de The Guardian en 2012. Ocean a compris le pouvoir des expériences mi-commerciales mi-culturelles pour insuffler de l’émotion à la consommation et enrichir sa relation à sa communauté d’adorateurs. En offrant généreusement un contenu exclusif, riche, intime et esthétique, Frank nourrit la passion de ses fans, qui se sentent privilégiés. Ce genre de « don » peut favoriser une dynamique d’échange sur le modèle du « contre-don » en incitant les consommateurs, reconnaissants, à « remercier » l’artiste pour le contenu offert par un acte d’achat. Parfait cas d’école, Nipsey Hussle diffusait ainsi gratuitement sa mixtape Creenshaw en 2003 sur la Toile avant d’en proposer une version physique à 100 dollars. Les 1 000 exemplaires de celle-ci s’étaient arrachés en quelques heures. L’année suivante, le emcee récidivait avec Mailbox Money, disponible à la fois en téléchargement libre et en version deluxe à 1 000 dollars. Par nature, l’homme aime choisir. En l’occurrence, de payer ou non.

A l’ère du tout-éphémère, le succès glouton de la ligne de prêt-à-porter « The life of Pablo » et la réalisation de la sculpture inspirée du clip de « Famous » témoignent là-encore d’une volonté et d’un besoin de poursuivre l’expérience musicale au-delà de l’écoute. Dotés d’une sensibilité esthétique et d’une créativité aigues, Kanye West comme Frank Ocean ne se confinent pas à l’objet CD et pensent leur musique comme un projet artistique global. Les consommateurs, eux, veulent garder un souvenir, une bribe tangible, d’un disque ou d’un morceau qu’ils ont aimé. Le 4e art n’est pas mort, il vit sa révolution, douce et profonde. Frank Ocean en est l’un des plus beaux chefs de file.