La Floride, purgatoire du Rap Game

Rédemptions, métamorphoses, magie noire et damnations, la Floride s’amuse avec le destin de ses rappeurs.

Les caribéens qui ont importé le principe du sound-system à New York à la fin des années 1970 se sont aussi installés en Floride. Là-bas, selecter aux platines et deejays au micro ont fait trembler les murs et les cuisses à coup de bass music. Trente ans plus tard, la région garde un amour de la culture club et du son puissant. Qu’elle accompagne une virée en yacht au large du Pacifique, une ride en Chevrolet sur Ocean Drive ou la parade d’une danseuse le long d’une barre métallique, la musique floridienne ronfle comme un moteur sportif. Dans cette tradition de la bass puissante et du son impeccable, les DJs et les ingénieurs ont une place de choix, et des talents qu’ils mettent à disposition des stars de la pop internationale.

On ne dit pas assez à quel point la Floride a été importante dans l’émergence et l’Histoire du hip-hop. Avec 2 Live Crew et son label Luke Records, Luther Campbell alias Luke Skyywalker a fait de la Floride un état pionnier du rap indépendant et de la défense de la liberté d’expression des rappeurs. Aujourd’hui en Floride on peut tout dire ou presque, tout faire ou presque, devenir boss de la mafia en ayant un passé de maton ou sortir un album au casting all-star dirigé par un nourrisson. Place forte qui attire les labels et les businessmen, la Floride est l’endroit où les hommes de l’ombre sont rois et où les intrigues sont dignes d’une telenovela. Aujourd’hui, elle est aussi une terre fertile en jeunes artistes, peut-être la plus fertile au monde depuis quelques mois, et un vrai bouillon de cultures, grâce à son immigration caribéenne, plus que jamais nourricière du rap et de ses récentes évolutions.

L’air chaud et humide de Gulf Stream se prête à merveille aux pratiques ésotériques venues de la mer des Caraïbes. Sous le soleil de plomb floridien, on hallucine des métamorphoses, des possessions, et soigne les cicatrices avec la magie noire. Cette atmosphère mystique donne l’impression que la Floride s’amuse avec le destin de ses rappeurs. Paradis ou enfer, en réalité, l’issue ne dépend que de leurs choix.

En mai 1993 à la Nouvelle Orléans, un gremlins d’une dizaine d’années entre dans un magasin du centre ville. Grâce à un freestyle ininterrompu de dix minutes, le gamin hypnotise les membres de Cash Money Records, présents pour une séance de dédicaces. Un an plus tard, cet enfant nommé Dwayne Michael Carter Jr. signe sur le label.

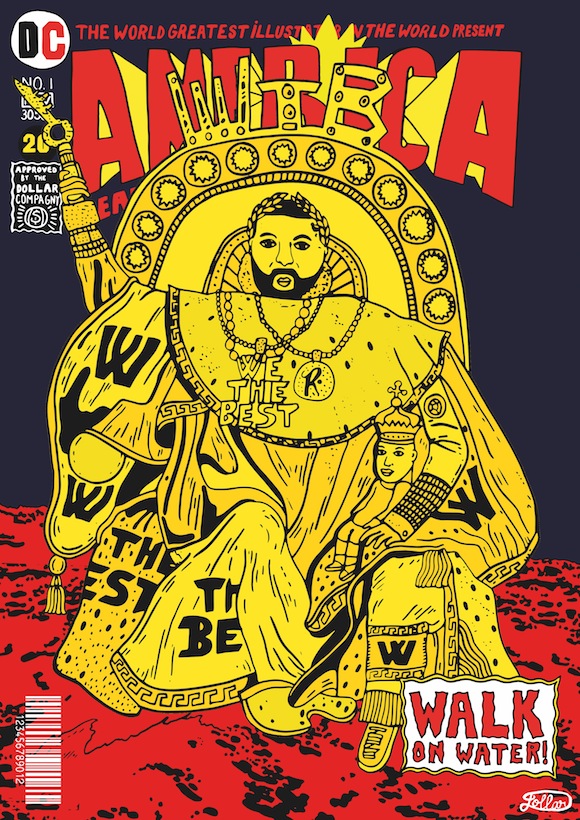

Le détail souvent omis de cette histoire célèbre est la présence ce jour-là de Khaled Mohamed Khaled, jeune vendeur qui observait la rencontre entre Birdman et Lil Wayne. Cette anecdote résume bien la carrière de celui qui deviendra DJ Khaled, observateur au flair aiguisé, dont le plus grand talent est sans doute d’avoir toujours su être au bon endroit, au bon moment.

Après avoir été licencié de son magasin orléanais, Khaled émigre vers Miami. Grâce à son puissant sixième sens, dresser la liste de ses rencontres revient vite à écrire un Who’s Who. Il squatte le canapé de Marcello Valenzo et Andre Christopher Lyon, qui quelques années plus tard deviendront les hits makers Cool & Dre, il travaille pour les légendaires frères Diaz, deux ingénieurs qui ont mis leur patte sur de nombreux classiques locaux, et collabore avec Luther Campbell lui-même, en devenant son bras droit dans The Luke Show sur WEDR.

Mais quel est le secret de DJ Khaled ? D’après Luke, c’est son bagout de vendeur automobile qui ensorcèle les promoteurs et les patrons de radio. Mais l’acharnement dont il fait preuve, lui donnant parfois un côté harceleur, a énormément facilité son ascension. Chaque matin, il frappe à la porte des frères Diaz en espérant se glisser dans leurs studios, il dort dans le couloir des radios jusqu’à se voir offrir des stages ou, plus tard, campe en bas de chez Jay-Z pour une entrevue. A force d’ouvrir les portes à grands coups d’abnégation, Khaled est devenu le DJ d’une des plus grosses radios floridiennes, un poste clé lui permettant d’entretenir à merveille ses relations.

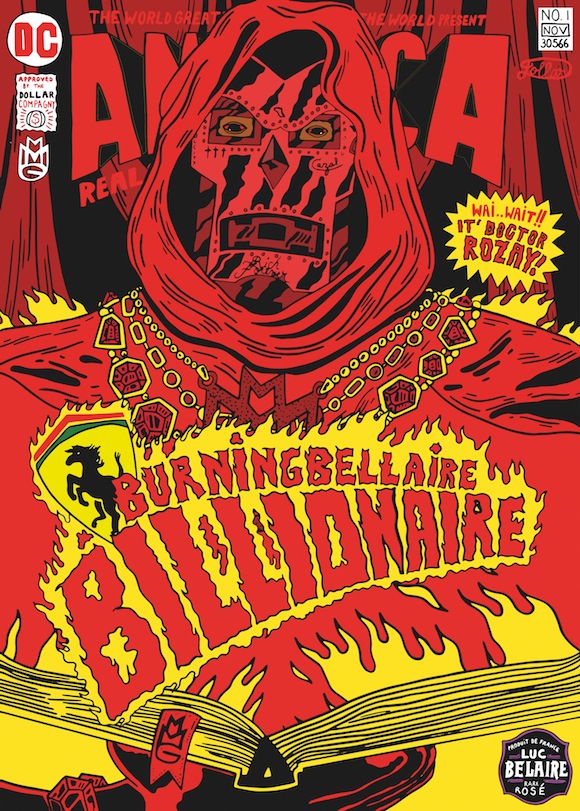

Libre de confectionner les playlists d’une des émissions les plus écoutées en Floride, Khaled détient le pouvoir de faire et de défaire des hits. Son coup de pouce le plus célèbre, il le donne en prenant la décision unilatérale de diffuser Hustlin’ de Rick Ross en boucle, pendant plusieurs heures. Puis de continuer à le matraquer malgré les menaces de licenciement de la radio. Grâce à Khaled le titre devient un hymne en Floride, puis dans le Sud et dans tout le pays. Grâce à ce coup avec Hustlin’ Khaled gagne quant à lui son meilleur et plus fidèle allié, l’auteur de la chanson, Rick Ross.

Les deux hommes créent un cercle vertueux qui booste la carrière de l’un comme de l’autre. Ce système de don contre don est aussi au cœur de la réussite de DJ Khaled, qui alimente sa notoriété chaque fois qu’il conseille ou connecte des artistes grâce à son réseau. En étant partout, du studio à la radio, il tisse sa toile, rencontre tout le monde, et progressivement, tout le monde connaît DJ Khaled. Son carnet d’adresses à la croissance exponentielle se matérialise en compilations blockbusters réunissant le gratin, de Nas à Jay-Z en passant par ses amis Fat Joe et Rick Ross ; sans jamais oublier de se garder le premier rôle, celui d’un hôte qui ambiance le disque à la manière des deejays de bass music.

Benjamin Diehl dit Ben Billions, surnommé par Khaled « mon porte bonheur », est un de ses meilleurs alliés. Originaire du Delaware, Ben Billions débarque à Miami le jour où DJ Khaled a libéré son raz de marré d’Hustlin’ sur la Floride. Il vient alors d’obtenir un stage d’ingénieur du son au Circle House, le studio où travaillent les frères Diaz. Khaled cherchant à l’époque un artisan capable de sculpter ses visions, la connexion entre les deux hommes se fait naturellement.

Mixage, production, direction artistique, Ben Billions est un véritable couteau suisse, et façonne absolument tous les albums en date de DJ Khaled. De par sa formation d’ingénieur, il mise sur la qualité de l’audio. Il faut que les caisses claires aient l’air d’avoir couté un million de dollars, que les notes de pianos montent le long de la nuque et que le temps ne puisse pas éroder le son des synthés. C’est ce côté impeccable et inaltérable qui fait qu’une bonne chanson peut passer le cap et devenir un tube populaire. Des qualités d’orfèvres qui n’échappent pas longtemps aux mastodontes, et aujourd’hui Ben Billions collabore avec The Weeknd, Future et Beyoncé.

La seule mauvaise rencontre faite par Khaled, ce fut la première. Quinze ans après l’anecdote du magasin Odyssey, Birdman fait son retour dans la vie du DJ, et de 2011 à 2014, ses albums sortent chez Cash Money Records. Trois disques qui coûtent une fortune à Khaled, pour trois immenses succès commerciaux qui pourtant ne lui rapporteront rien. En ne reversant pas à son artiste plusieurs millions de dollars de royalties, le démon Birdman pousse Khaled et sa famille au bord de la faillite. Le patron de Cash Money, installé à Miami depuis 2006, n’en est pas à sa première arnaque, mais celle-ci pourrait bien être son dernier coup d’envergure. Rick Ross s’est en effet décidé à soutenir publiquement son ami DJ Khaled, assenant quelques bonnes gifles au passage.

Avec Idols Became Rivals, Rick Ross assassine symboliquement Birdman et tout ce qu’il représente. En énumérant les faits, en détricotant les apparences, il déplume le flamboyant Birdman pour n’en laisser qu’une carcasse de volaille à laisser cuire au soleil. Un règlement de compte spectaculaire, et qui en réalité est plus significatif qu’un simple diss entre rappeurs.

William Roberts III aurait été footballeur si une blessure ne l’avait pas poussé à devenir un hybride de rappeur et d’acteur. Un large squelette de chanteur soul, une voix lourde pour chanter le luxe, William est devenu Rick Ross. Autant rappeur qu’acteur parce qu’il met en scène ce personnage et raconte son ascension sur disques comme à travers une saga de cinéma. Quand William Roberts III accède à un nouvel échelon dans la vie, passe de ghostwritter à patron de label, Rick Ross lui, se hisse hors des rues de Miami pour devenir parrain de la mafia, puis illuminati.

L’auditeur de gangsta rap adore la frime et les bobards, mais demande à pouvoir y croire sans entrave. Avec les révélations sur le passé de gardien de prison de William Roberts III, l’implicite mensonge est devenu trop explicite et le yacht de Rick Ross a tangué. Pourtant, grâce à une plume d’auteur machiavélique, le colosse ne s’est jamais complètement effondré. D’album en album, il s’est progressivement éloigné de la fiction en lançant des éclats de réalité qui font oublier le mensonge. Rather You Than Me est l’aboutissement de ce cheminement, le moment où William Roberts III a définitivement pris la place de Rick Ross.

L’opulence n’est plus fantasmée mais fait partie de sa vie, Roberts possède la plus grosse piscine domestique des Etats-Unis et un manoir à 230 chambres, fait des AVC pendant le Superbowl puis rend visite à Meek Mill en prison, passe ses vacances avec Leonardo DiCaprio et dine avec des mannequins. Sur Rather You Than Me les illusions du jeune rappeur de Port Of Miami se sont matérialisées.

Dans ce contexte, Idols Became Rivals prend une autre dimension. En attaquant sur les apparences, les fausses montres, les voitures de locations, Rick Ross s’en prend autant à Birdman qu’il n’achève l’ancien Rick Ross. La parenthèse ouverte par les révélations sur son passé se ferme, et le mythe devient plus dur à déconstruire, scellé d’un sort écrit à la plume d’oiseau.

La double lecture rappelle le What’s Beef de Notorious B.I.G., écrit comme un film d’Hitchcock où la pression est partout sans que l’on sache sur qui elle pèse. Impossible de savoir si Biggie fait peser son ombre sur un adversaire ou s’il décrit le stress permanent dans lequel lui même est prisonnier. « Do You Know what beef is ? » disait alors P. Diddy : Une véritable attaque ou un moyen de renforcer sa propre légende ? Rick Ross n’a jamais été aussi proche de son modèle, n’a jamais autant été le « Boss ».

Début 2017 au Pink House Studio, Lu, l’ainé des frères Diaz, travaille au mixage de Painting Pictures, le premier album de Kodak Black. Ben Billions, qui produit sept chansons, supervise les opérations. Il faut que la musique garde sa lenteur toute délicate et soulful, en continuant de faire trembler les vitres et les coffres de Cadillac. Sans surprise, DJ Khaled est aussi de la partie. Toujours prêt à ramasser quelques belles miettes, il repartira de cette session avec dans ses poches la production et le refrain de Pull A Caper, qui atterriront sur son album Grateful.

Le seul absent est Kodak Black, cet ado qui fredonne comme un bluesman et donne l’impression d’avoir l’âme trois fois plus vieille que le corps. Quel âge peut avoir un rappeur qui fait référence à Dana Dane, LL Cool J, MC Hammer, UGK, E-40 et Macauley Culkin, qui cite aussi Mary J Blige, Whitney Houston, Ray J, Nelly et « The Brady Bunch » une sitcom des années 1970 ? Seulement 19 ans, apparemment. C’est qu’en plus d’amuser la galerie et d’essorer les peines, Kodak Black perturbe l’espace temps.

Dans la vidéo de Tunnel Vision se superposent des signes rappelant l’esclavage, les lois Jim Crow et l’Amérique contemporaine de Donald Trump. Trois époques qui se croisent pour souligner une continuité dans l’oppression des afros américains. Même la production semble atemporelle, en mélangeant une flûte et les accords d’une guitare blues des années 1930 aux rythmes du rap actuel.

En écoutant Painting Pictures, comme avec la vidéo de Tunnel Vision, le temps s’évapore. Il n’y’a plus d’année, plus d’époque, plus d’âge. C’est une bulle hors du temps, où évolue ce gamin qui rappe autant le fun que la sueur, les larmes que la cyprine. Mais un gamin qui, avant tout, parle du système carcéral américain qui, pour lui, est à l’Amérique moderne ce qu’ont été la ségrégation et l’esclavage : un moyen de contrôler et d’écraser les Noirs.

« I feel like we still be goin’ through slavery » dit il explicitement sur Change My Way, séquelle encore plus triste de Tunnel Vision, extrait de Project Baby 2. En 2014, Boosie rappe « Feel like they beat me like a slave again ». Lui aussi brise la barrière temporelle qui sépare son expérience de détenu de celle de ses ancêtres esclaves, pour en faire une seule et même malédiction. Le pouvoir de Kodak Black ne tombe donc pas du ciel, mais est un héritage de ceux que les louisianais appellent les « soljas ».

On dit de Trick Daddy qu’il a « Tupac-isé » la Floride. Il n’y a pas eu besoin qu’un artiste en particulier importe le rap de Louisiane pour « Boosie-fier » la Floride, la musique des soljas Lil Wayne, Juvenile, B.G. ou Boosie inonde le Sud du pays depuis vingt ans. Mais à Pompano Beach, ville de la banlieue de Miami où les Haïtiens vivent comme s’ils étaient de la Nouvelle Orléans, la ferveur est toute particulière. Si Kodak Black, mais aussi Koly P, Jack Boy, Dirty 1000, Baby Soulja ou John Wicks, se prennent pour Boosie et Soulja Slim, c’est aussi sous l’influence d’un gars du coin surnommé Choo Choo.

Il reste inconnu en dehors de sa ville mais Choo Choo a été un espoir de Pompano Beach. Il a renommé sa banlieue « Pompa Noya » pour créer sur ses disques la confusion avec « Nolia », le surnom de la Nouvelle Orléans. Il a importé et créé tout un argot, comme l’expression « Everything 1K » reprise par les plus jeunes. Et en parlant la bouche coincée après s’être fait casser la mâchoire lors d’une bagarre, il inspire probablement le refrain marmonné de Lockjaw à Kodak Black. Choo Choo fait partie de cette classe de rappeurs pleins d’idées qui, faute d’avoir le truc qui leur permet de réussir, plantent des graines que d’autres font germer. Son récent « Based On A Choo Story » fait la transition entre les disciples de Trick Daddy et les élèves de Boosie, et sur le titre « In Da Noya », on assiste au passage de flambeau avec Kodak Black, avant que leur relation ne s’envenime.

Koly P a grandi en imitant Choo Choo et Boosie Badazz. Sur le poisseux Rap Game Messiah, les ressemblances sont évidentes, mais P remplace les décors louisianais par les paysages et la culture floridienne. Aussi, ses mixtapes s’écoutent en « speed up » ou version « fast ». Il y a le célèbre « screwed-n-chopped » au Texas, le « speed up » en est l’équivalent floridien, quand les rappeurs accélèrent le tempo orignal de leur musique pour en décupler l’adrénaline. Le phénomène est tel que, sur YouTube, certaines mixtapes et chansons de Koly P ne sont disponibles qu’en version accélérée.

Enregistré après qu’il soit sorti de prison en juin 2017, Project Baby 2 n’est pas l’album le plus léché de Kodak Black, mais des titres comme Change My Ways, Versatile ou Pride continuent d’épaissir le personnage : un enfant fatigué par ses démons, capable de s’analyser avec sagesse mais accro aux ennuis. Comme certains de ses modèles, bien avant d’être prisonnier par un système, Kodak Black sait qu’il est captif de lui-même.

Les floridiens, contrairement aux texans par exemple, ne portent pas de grillz amovibles. Leurs bijoux sont implantés dans la gencive comme le faisaient les caribéens libres qui, d’après la légende, cherchaient à se démarquer ainsi des esclaves. Kodak Black, Koly P, mais aussi Plies et Trick Daddy avant eux, se sont fait poser ces prothèses définitives. En observant les locaux, on remarque un autre point commun, capillaire cette fois, d’épais dreadlocks coiffés en palmier familièrement appelés dookie dreads. Comme l’explique Trick Daddy dans le documentaire The Field : Miami, cette coiffure inspirée des rastas est une institution en Floride. Après avoir traversé la Caraïbe, on la retrouve aujourd’hui sur la tête de tout un contingent de rappeurs floridiens, de Young Breed à Ice Billion Berg en passant par Choo Choo et Chester Watson.

Rappeur de Carol City, Denzel Curry porte ces imposantes dreadlocks. En 2012, Trayvon Martin, jeune garçon noir de 17 ans, était assassiné. La tragédie avait entrainé d’importantes manifestations aux Etats-Unis, et quelques tensions préludes au mouvement Black Lives Matter. Denzel Curry a fréquenté la même école que Martin, et son frère ainé est mort lui aussi, tué par un agent de police comme des centaines d’autres afro-américains ces dernières années. Son album est un témoignage de cette vie faite de bavures et de destins inéluctables.

Imperial s’ouvre avec le vrombissement menaçant d’une basse, et Denzel Curry déboule comme une avalanche, avec la rage d’un gamin à bout de nerf. Ses textes pleins d’ésotérismes et de références à l’occulte dessinent les songes où il se réfugie. Dans ses rêves, les jeunes Noirs sont des gargouilles échappées des bouches de l’enfer, qui espèrent ne pas se faire broyer par la grande machine infernale américaine. Sur « Story : No Title », il fait le vœu pieux que la destinée des afro-américains ne soit pas jouée d’avance, comme dans un film qui se conclue sur un heureux rebondissement.

Peut-être parce qu’il a grandi dans cette antichambre de l’enfer, Denzel Curry a été attiré par le rap satanique de Three 6 Mafia. Sur Imperial on retrouve l’esthétique sombre du rap de Memphis des années 1990, mais à la musique de Juicy J et Lord Infamous, Curry ajoute des éléments vernaculaires qui ancrent ses chansons dans le brasier de Carol City.

Des instrumentaux sur lesquels il pose émane souvent une atmosphère religieuse, éclairée à la lueur de synthés dissonants et d’une voix qui résonne comme au cœur d’une église abandonnée. Mais dans ce capharnaüm sombre et métallique, des mélodies se font jour, éclaircies perçant les nuages noirs quand Curry est débordé par les émotions ou se surprend à être un brin optimiste.

Denzel Curry passe du rêve à la réalité, sort de son corps pour s’évader dans les songes et l’espace, pour fuir, ou au moins supporter, le réel. « In the night time, keep me out of sight, it’s the poltergeist. When I’m ghost, I’mma cut the line, now you outta mind », dit-il par exemple sur ULT. Les deux chansons ajoutées à la version deluxe renforcent l’ambivalence d’Imperial. Sur la ballade Good Night Curry prophétise l’arrivée des premières lueurs du jour, et avec Me Now se réjouît d’être devenu insensible à la douleur à force d’être blessé. Dans ces propos, impossible de dissocier l’ombre de la lumière, l’espoir de la résignation.

Revenue des morts comme un personnage de jeux vidéo, la gargouille gothique d’Imperial est devenue une cyber Black Panther sur 13. Le Denzel Curry de cet EP s’inspire des disques apologues qui baignent dans la science fiction, à commencer par Deltron 3030 de Del The Funky Homosapiens, Dan The Automator et Kid Koala. Epuisé par son cauchemar éveillé où les Noirs finissent comme Kenny de South Park, Zel continue d’assombrir sa musique. L’horrorcore éclairé aux rêveries d’OutKast s’est mué en un ragga indus, futuriste et bruitiste, qui rappelle le Yeezus de Kanye West. Avant son prochain album intitulé Taboo, Denzel Curry est revenu dans le monde réel avec un goût de souffre dans la bouche, politisé et prêt a mener des cortèges de cyborgs anti Trump.

Gunplay possède au moins trois points communs avec Denzel Curry : il porte d’immenses dookie dreads, est originaire de Carol City, et comme lui, a des parents caribéens.

Polytoxicomane et hors-la-loi, Gunplay est avant tout connu pour ses frasques extra-musicales. On sait moins qu’il est l’auteur de disques remarquables (Off Safety, Acquitted, Living Legend) hantés par son héritage à la fois portoricain et jamaïcain, notamment par ses allusions à la Santeria. Ce culte dérivé de la religion yoruba, arrivée du Nigéria et du Bénin avec les bateaux d’esclaves, reste encore aujourd’hui difficile à observer. Ses adeptes s’inscrivent dans une tradition de discrétion et de secret, héritée de l’époque où les négriers en interdisaient la pratique. Dans ses textes, Gunplay perpétue cette tradition de secret en évoquant le culte de manière codée. Même si, comme le faisait parfois les esclaves, il le dissimule derrière un christianisme d’apparence et une bible posée ostensiblement sur son tableau de bord, ses Orishas réapparaissent régulièrement : à ces divinités de la Santeria, on adresse des sacrifices pour porter chance ou rompre le mauvais sort.

« Inside I’m sufferin’, outside i’m stuntin’ » : ce passage tiré de son couplet sur Finer Things résume bien la personnalité de Gunplay, dont l’apparence de gangster hyperactif dissimule mal les cicatrices et les traits dépressifs. Dans les passages les plus introspectifs (voire suicidaires) de ses textes et vidéos abondent les tables recouvertes de grandes bougies à moitié fondues et les crânes miniatures portés en pendentifs, autant d’artefacts religieux qui sont les gris-gris et les accessoires des rites de la Santeria. « One match left, this the last turn, santeria candles in my sanctuary burn, I’mma earn ‘til the last court ajourn ». Lors d’une interview très alcoolisée menée par le rappeur N.O.R.E. en avril 2016, Gunplay avoue avoir eu recours aux sacrifices d’animaux pour échapper à la prison à vie. « The spiritual world is real. I cut fucking chickens and goats and that’s how I beat the case if you really wanna know ».

Maintenant qu’il a échappé à l’enfermement et sorti son album chez Def Jam, Gunplay mène la vie d’une légende en préretraite. Il remplit les poches de son dickies grâce à des showcases, à quelques piges de ghostwriter et à ses chutes de studios, revendues à des labels indépendants. Sur The Plug, il raconte l’histoire qui l’a rendu célèbre, alimentée par des anecdotes sur ses cavales et sur son passé de pimp aux narines hypersensibles. Dans les entrailles de The Fix Tape, entre quelques morceaux qui ne paraissent pas terminés, on entend Memphis et les albums classiques de Project Pat, qui ont dû accompagner les insomnies de Gunplay au début des années 2000.

En duo avec le rappeur de Sacramento Mozzy sur Dreadlocks & Headshots, Gunplay est libre d’être ce rappeur d’une autre époque, empruntant autant à Redman qu’à Trick Daddy, avec la mentalité d’un vieux gangster de la Bay Area. Sur cet album, leur Mob Music aussi menaçante que mélancolique évoque la Californie du milieu des années 2000, un environnement où Gunplay aurait pu s’épanouir, aux côtés des Jacka et Husalah. Charismatique et énergique, technique et capable d’écrire des couplets émouvants, riche d’une vie lui offrant mille et une histoires à raconter, le seul défaut de Gunplay est finalement d’être un rappeur totalement anachronique.

Comme chez Denzel Curry, l’ésotérisme de Gunplay réapparaît quand il se trouve au plus bas, pour le conduire vers l’onirisme et sa force de sublimation. Ils ne sont pas les seuls rappeurs de Floride à cultiver ce genre d’onirisme. Ces dernières années, même les disques de Rick Ross ont quelques montées paranoïaques et mystiques. Sur le morceau Black Opium extrait de Black Market, Ross laisse entendre qu’il se livrerait désormais aux rites cubains de la Santeria : « Mob ties, Santeria, protect me from these shooters… ».

Ces rappeurs ne sont pas les seuls non plus à avoir des traits dépressifs. Depuis le succès de Drake et Future, la dépression est dans l’air du temps. Tout aussi dérangeant que de célébrer sa toxicomanie, porter ses troubles mentaux comme une chaine en or n’est pas complètement nouveau dans la musique, mais impossible de nier le penchant « emo » de beaucoup de jeunes rappeurs.

En annonçant que son premier album intitulé 17 serait dédié aux dépressifs, XXXTentacion se fond complètement dans cette tendance. Quand il commence à faire vibrer son comté de Broward au sud de la Floride, c’est pourtant avec un titre loin de l’idée que l’on se fait de la dépression. Sur Look At Me! le tempo et les cris insufflent une énergie qui invite aux mouvements de foule et aux pogos. L’impression cauchemardesque créée par la saturation volontaire du sample et des basses rappelle énormément le SVCK V DICK FXR 2011 de SpaceGhostPurrp. Ce dernier, avec son Blvcklvnd Rvdix 66.6 est un peu le grand frère oublié de tous les « SoundCloud rappers » du sud de la Floride.

Avec son charisme abrasif XXXTentacion est armé pour brûler la scène, et Look At Me ! se répand grâce aux captations de concerts où l’on voit le public prendre feu dès le premier coup de marteau. Mais très vite, XXX montre l’envie de proposer quelque chose à l’opposé de ce premier succès. Sur Revenge il passe du r’n’b alternatif à l’indie rock, du métal au rap boom-bap. Les styles sont rafistolés comme un patchwork et l’auditeur passe de l’un à l’autre comme s’il scrollait une timeline Tumblr. Pour lier cet œuvre foutraque, il y a la personnalité scandaleuse de XXX, ses provocations extra musicales et ses envolées mystiques sur les « lois de l’Univers », mais aussi quelques expérimentations vocales, empruntées au Blond de Frank Ocean.

Le jour de la sortie de 17, XXX commet un énième coup de publicité en simulant son suicide sur Instagram. A priori, il est difficile de prendre au sérieux quelqu’un qui utilise ce genre de méthodes pour attirer l’attention, même si ce ne sont que des maladresses enfantines. Cet album « dédié aux dépressifs » rassure pourtant sur la sincérité de XXX. Tout en fragilité, ses balades rock arrangées de guitares sèches soulignent une instabilité et le mal être d’un adolescent fan de Nirvana et de Papa Roach. XXXTentacion cherche, se perd, commet des erreurs, simplement parce qu’il n’est qu’un enfant. Et s’il n’a encore rien proposé de vraiment novateur, c’est parce qu’il s’inspire d’une longue ligné d’artistes emo, donnant à son 17 le minimalisme de la power pop et l’hypersensibilité des textes grunge.

Humaniser l’abominable, en nous rappelant qu’il est, malgré tout, commis par des êtres humains complexes, est une des facultés de l’art, de la musique, et donc du rap. En tant que spectateur ou auditeur, cela peut torturer notre conscience et nos considérations morales. Comme Kodak Black, XXXTentacion est accusé de crimes épouvantables, notamment de l’agression de sa petite amie et d’un de ses codétenus. Le succès simultané de ces présumés criminels ravive actuellement d’éternels et insolubles débats sur l’appréciation d’une œuvre d’art et sa séparation avec la personnalité de son auteur.

Libéré des griffes de Birdman, DJ Khaled s’est envolé. Il est devenu un motivational speaker qui délivre ses « clés du succès » sur les réseaux sociaux et met en scène absolument tous les aspects de sa vie. Khaled amuse et continue ainsi de promouvoir son nom, devenu une véritable marque. Grâce aux remous du sulfureux Idols Became Rivals, le dernier album de Rick Ross, pourtant en pilotage automatique, s’est vendu presque deux fois plus que le précédent. Dix ans plus tard, le cercle vertueux construit par les deux amis continue de faire des merveilles.

En deux ans, Kodak Black, Denzel Curry et XXXTentacion ont atterri dans la liste des XXL Freshmen, alors que ça n’était plus arrivé pour un artiste floridien depuis Plies en 2007. Représentant chacun une scène qui compte pléthore de rappeurs, ils sont la preuve que la Floride n’est pas seulement l’état où les retraités américains viennent attendre la mort.

Aujourd’hui bien loin de la bass music libidineuse de Luke, le rap de Floride n’en serait tout de même pas là où il en est sans les portes ouvertes par 2 Live Crew il y a trente ans. Chris Wong Chong alias Fresh Ice Kid, membre fondateur du Crew et premier rappeur asiatique signé en major, est décédé le 13 juillet 2017 à l’âge de 53 ans. Cet article lui est dédié. Rest In Peace Long Dick Chinese !