« To Pimp a Butterfly » – Kendrick Lamar

Dans la majorité des cas, la musique se suffit à elle-même. Les claquements de caisse-claire additionnés aux battements par minute dessinent dans un sens, le squelette d’un corps parfois homogène, ou encore définit le pouls, voire la durée de vie d’une piste. Dans ce cas de figure, l’artiste fait vivre sa partition au gré de ses envies, et pour nous, simples auditeurs que nous sommes, nos oreilles suffisent pour déchiffrer les notes de ses accords. Mais au-delà de la valeur intrinsèque musicale, d’autres vecteurs permettent d’interpréter l’œuvre artistique. Bien avant l’arrivée de la presse spécialisée ou encore la démocratisation du format « music video », un artiste ne disposait que de la pochette de son disque microsillon pour communiquer avec son public. Popularisée à la fin des années trente par Alex Steinwess, le premier directeur artistique de Columbia Records, la jaquette a traversé les âges, et est devenue au fil des années, le prolongement de la réflexion artistique. Ambitieuse, elle dépeint les couleurs de l’œuvre dans son ensemble alors autant s’arrêter sur celle du nouveau Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, pour tenter de l’interpréter.

Cover Stories – Ep#2: To Pimp a Butterfly

Name: Kendrick Lamar Duckworth

Nickname: K-Dot

Birth date: 17th June of 1987

Album: To Pimp a Butterfly

Artwork: Denis Rouvre & Diego Cambiaso

Release Date: March 23rd, 2015

Record Label: >Top Dawg Entertainment/Aftermath

Group: Black Hippy

Le rêve américain…

Le château de Versailles possède une place symbolique dans l’Histoire de France. En plus d’avoir été habité par de nombreux rois qui ont participé à la construction de notre pays, sa galerie des Glaces fut le lieu choisi pour ratifier le traité de Versailles du 28 juin 1919. À la suite de cet accord, la fin de la Première Guerre mondiale fut officielle, mais surtout, l’Hexagone récupéra les départements de La Moselle et La Meurthe, ainsi que l’Alsace, une région qui lui était chère. Cette histoire commune, désormais enseignée dans nos collèges et lycées, démontre les détails qui peuvent construire une frontière, et qui plus est, symboliser un des liants essentiels qui compose une nation. Selon le Dictionnaire de la langue française « la nation est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou culturelle, et souvent par l’unité linguistique ou religieuse ». Autrement dit, chaque Français devrait manier un langage bien châtié ; connaître La Marseillaise sur le bout des doigts ; être une (ou un) Lumière ; et rêver secrètement de pouvoir remettre un jour son bonnet phrygien. Cependant, entre la théorie et la pratique… il y a deux mots.

De l’autre côté de l’Atlantique, chez nos voisins américains, l’idée de nation est vue de manière un peu plus pragmatique. Conscient de la difficulté de regrouper chaque individu dans le même récit collectif – les États-Unis sont composés de trois cents dix-huit millions d’habitants –, sous l’impulsion des politiciens, le vingtième siècle fera naître ces trois mots magiques « le rêve américain ». Drôlement bien trouvé, ce slogan étiquette le pays de l’oncle Sam comme un endroit où tout est possible. Une terre qui accueille tout le monde, peu importe sa position sociale, car l’essence se résume dans sa volonté, son travail et son abnégation. Dans un sens, les États-Unis ne regardent pas ce que vous êtes, mais plutôt comment ce que vous pourriez être. Une idée qui sera renforcée par les nombreux migrants, ces « self-made men », ces hommes, qui à eux seuls, grâce à l’unique sueur de leur front, ont réussi à accumuler centime après centime, assez de sous pour devenir millionnaire. Une « poursuite du Bonheur », synonyme de réalisation de soi, garantit dans la Déclaration d’Indépendance.

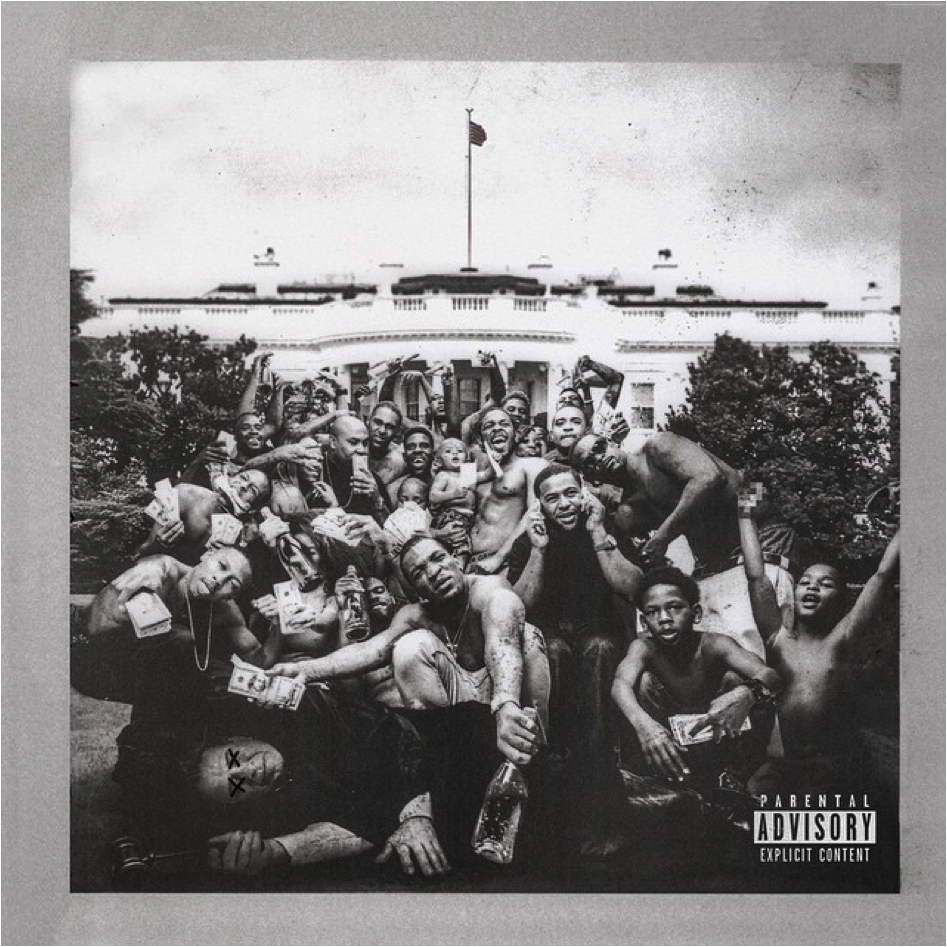

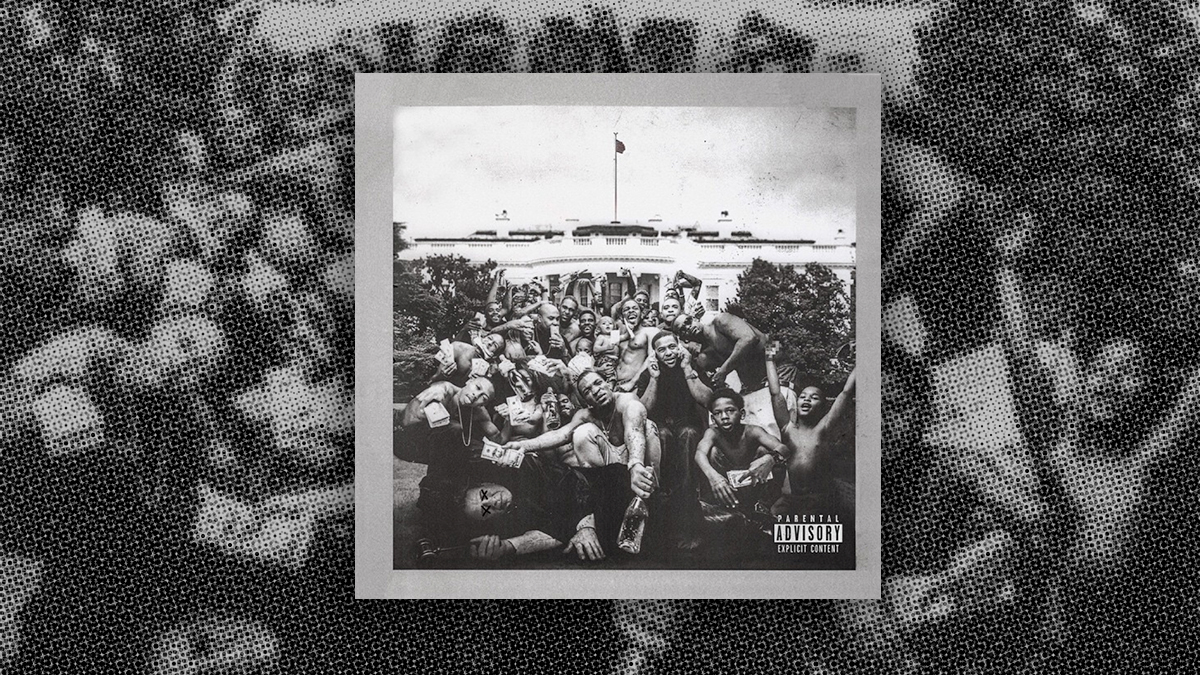

Ce concept devenu un idéal vers lequel il faudrait tendre, Kendrick Lamar a les deux pieds dedans. Autrefois, le bonhomme faisait la queue devant les services sociaux de Compton pour gratter ses bons de nourriture mensuels. Désormais, son réfrigérateur doit être plein, du type « américain », avec deux grandes portes et des glaçons en option. Pour célébrer sa réussite, K-Dot est venu « with the homies » dans les jardins de la Maison-Blanche. Ces mêmes compagnons, avec qui il traînait dans un mini van, sont à présent chez eux, comme à la maison, torses nus dans les allées de la plus haute instance politique du pays. Bouteilles de champ’ dans une main, liasses de billets dans l’autre, ils exhibent fièrement les signes de réussite qui animent le récit collectif de leur nation. L’ambiance dépeinte à travers ce cliché est à la fois joyeuse et surréaliste. Certains ont mis des lunettes de soleil pour poser devant l’objectif, quand d’autres partagent cet instant en passant des coups de fil. Quelques-uns lèvent les mains au ciel et seniors, majeur(e)s et mineurs viennent compléter l’ensemble du tableau. Au centre, Kendrick a l’air le plus euphorique de tous. Debout, son cri de joie transperce la pellicule et le distingue naturellement de la masse. À son bras droit, il maintient un nourrisson comme si d’une génération à une autre, quelque chose était transmis, une aide, une culture, une histoire, lui, le seul gamin du quartier qui avait ses deux parents pour le conseiller.

Cependant, quelque chose proche de l’insurrection compose la scène. Tous réunis sous la même bannière étoilée (« The Star-Spangled Banner »), ces filles et fils de la patrie ne sont pas venus vêtus comme les normes le voudraient. Au contraire, l’attitude est provocante (en bas à droite, un jeune garçon fait un doigt d’honneur) et défiante envers une institution dans laquelle de nombreuses décisions ont affecté la vie de ces individus. De ce fait, l’unique personnification de l’Etat (le juge au premier plan) est blanche, distante d’un point de vue ethnique, et supprimée de la diapositive (des croix sont à la place de ses yeux), car dans la réalité de King Kendrick, certaines frontières ne disparaissent pas, et ce, malgré les billets verts…

… Dans une société « post-raciale »,

L’année dernière, le chef de Top Dawg Entertainment avait clamé haut et fort que six albums de son écurie ponctueraient l’année. Pas de chance, quatre ont atteint les rayons, et deux sont restés dans les disques durs du label. Parmi ces derniers, Jay Rock puis bien évidemment To Pimp a Butterfly. Malgré la force de sa volonté – un studio a été installé dans le bus du Yeezus Tour pour sa vedette -, sa parole n’a pu être tenue. L’actualité a certainement forcé Kendrick à repenser quelques traits de son troisième volet.

17 juillet 2014. 16h45. Dans le quartier de Tompkinsville à Staten Island, Eric Garner est devant un magasin de beauté, au numéro 202 de la rue Bay. D’origine afro-américaine, son mètre quatre-vingt-onze et ses trois cents soixante kilos viennent tout juste de lui servir pour séparer une bagarre. Néanmoins, son geste valeureux lui attire l’attention de la New York City Police Departement (NYPD). Bien connu des fichiers de police notamment à cause de cigarettes vendues sans licence d’exploitation, Eric est approché par plusieurs officiers. L’atmosphère est tendue. La place laissée à la discussion est quasi inexistante. Cependant, Eric a le temps d’échanger quelques mots : « A chaque fois que vous me voyez, vous me cherchez des problèmes. J’en ai marre. Ça s’arrête aujourd’hui. Pourquoi voudriez-vous … ? Chaque personne ici vous le dira, je n’ai rien fait. Je n’ai rien vendu. Car à chaque fois que vous me voyez, vous m’harcelez. Vous voulez que j’arrête de vendre des cigarettes. Je m’occupe de mes affaires officier, je m’occupe de mes affaires. S’il vous plaît juste laissez-moi seul. Je vous l’ai déjà dit la dernière fois, s’il vous plaît, laissez-moi seul ». Le policier Daniel Pantaleo tente de lui mettre les menottes mais l’interpellé repousse ses mains en s’écriant « ne me touchez pas, s’il vous plaît ». Prise en vidéo par plusieurs passants, la violence de l’altercation escalade. De dos, l’agent Pantaleo procède à un étranglement pour le neutraliser et le gabarit imposant d’Eric Garner tombe lourdement au sol. Le visage face au trottoir, les mains derrière le dos, l’officier continue son geste alors qu’il crie précisément onze fois « I can’t breathe ». Inconscient – mais menotté -, son corps est laissé inerte sur le pavé. Plusieurs minutes s’écoulent avant que l’ambulance arrive, mais pendant ce temps-là, rien. Pas de massage cardiaque. Un autre officier témoin de la scène placera deux mots « expire, inspire », pensant que Garner respirait encore. Une heure plus tard, dans des circonstances douteuses, Eric est prononcé mort dès son arrivée à l’hôpital.

9 août 2014. 11h50. Dans la banlieue de St. Louis à Ferguson, Michael Brown est enregistré sur les caméras du Ferguson Market en train de voler des cigarillos, puis de pousser un employé pour sortir. Trois minutes plus tard, un vol en cours est reporté sur les radios de police. Le suspect est identifié comme un homme noir vêtu d’un t-shirt. Proche de la scène, l’officier Darren Wilson demande du soutien … puis la suite les événements diffèrent entre son point de vue et celui des témoins oculaires. D’un côté, une altercation aurait eu lieu lorsque le jeune homme tenta de s’emparer de l’arme du policier. De l’autre, Michael Brown – accompagné d’un ami au moment des faits -, n’aurait pas écouté l’officier qui lui ordonna de marcher sur le trottoir et non sur la route. Encore dans son véhicule, une dispute éclate et deux coups de feu sont tirés. Effrayé, le jeune homme de dix-huit ans tente de prendre la fuite, une poursuite s’ensuit, le policier tire à nouveau. Blessé, Michael Brown s’arrête, met les mains en l’air, mais trop tard, cette fois-ci l’agent Wilson le touche mortellement. Difficile de déceler le vrai du faux, néanmoins la suite est d’autant plus accablante. Durant quatre longues heures, la dépouille du jeune homme de dix-huit ans est laissée dans la rue, là où il a été abattu, en plein quartier résidentiel. Le périmètre de sécurité n’empêchera pas les nombreux habitants de prendre des photos, des vidéos, pour ensuite les partager massivement sur les réseaux sociaux. Le peu de considération adjugée à deux victimes d’origines afro-américaines, mortes involontairement des mains de deux officiers blancs, fera renaître les relents d’un racisme latent, toujours bien présent dans une société américaine. Un contexte que Kendrick ne pouvait laisser passer (« The Blacker the Berry »). Un contexte qui amplifie l’interprétation de sa jaquette.

« I mean, it’s evident that I’m irrelevant to society » / « Je veux dire, il est évident que je ne suis pas pertinent pour la société »

Aux instances dépassées.

Sans oublier les disparitions de John Crawford III, Akai Gurley ou encore Tamir Rice les jours et les mois qui suivent dans des conditions similaires, les deux tragiques incidents d’Eric Garner et Michael Brown mettent en lumière le second élément le plus important de cette pochette : le juge.

Malgré l’indignation générale, les manifestations nationales, la pression médiatique internationale et un hashtag de feu #BlackLivesMatter, le grand jury blanchira les deux agents de toute faute. La frustration naviguera jusqu’en France à travers notre Garde des Sceaux qui dans sa tribune numérique déclare « Quel âge avait #Mickael Brown ? 18 ans. #Trayvon Martin ? 17. #Tamir Rice ? 12. Quel âge le prochain ? 12 mois ? Tuez-les avant qu’ils ne grandissent Bob Marley ». Sur France Info, elle précisera ses propos en affirmant « on se rend compte que ça n’arrive qu’aux mêmes, d’une certaine façon : ce sont des gamins afro-américains. Il y a le problème encore d’un certain nombre de clichés, de représentations, de préjugés qui peuvent créer des réflexes terribles ». La subjectivité de notre ministre peut être remise en cause, or les statistiques symbolisent sa colère.

Aux États-Unis, les Noirs ne représentent que 12% de la population totale. « En 2013, selon le Federal Bureau Investigation (FBI), un quart des quatre cent soixante et un « homicides justifiés » commis par la police, soit un tous les trois jours, a eu pour victime un Afro-américain. La disproportion est encore plus flagrante en prison, où ils constituent 38 % des deux millions deux cent mille détenus. Ce chiffre traduit à la fois leur fragilisation socio-économique et la propension des policiers à contrôler prioritairement des Afro-américains »*. Le système judiciaire est-il réellement juste ? Kendrick ne tergiverse pas, et c’est ce juge, symbole de l’autorité et de la justice, se retrouve à joncher le sol, marteau du président cramponné à sa main, mais impuissant face à « 12 Homies at the White House ».

L’histoire d’amour entre les États-Unis et sa communauté noire est tumultueuse. Jadis, les lois de Jim Crow légitimées la ségrégation raciale. Aujourd’hui, le grand jury n’esquisse aucun doute au moment de ne pas incriminer deux officiers de police. Dans cette société, Kendrick survole, personnifiant ce rêve américain à travers une industrie du disque où les clichés se répandent facilement. À l’image de cette fresque où le jeune homme de Compton fête à sa manière, son arrivée à la Maison-Blanche avec les siens, les poncifs malsains ne peuvent s’empêcher de resurgir automatiquement. Car de nos jours, comment les Noirs aux États-Unis sont-ils réellement perçus ? Et comment ces derniers conçoivent-ils la nation dans laquelle ils vivent ?

Quoi qu’il en soit, Kendrick Lamar souhaite intégrer ce pays comme il est. Il ne dit pas « Yo bitch » mais « Ya bish ». Lorsqu’il déambule à la résidence officielle du président, il n’est pas apprêté d’un costume. Les normes, ce sont les siennes. Quand l’académie des Grammy Awards lui décerne deux petits gramophones, le bonhomme crayonne le portrait admirable qu’une partie de l’Amérique aime préjuger. Dorénavant dans les hauteurs hollywoodiennes, la chenille a quitté son cocon Compton, pour devenir le papillon, idéal d’une nation, et symbole d’un rêve américain. Le succès a donné des ailes à Kendrick pour décrypter son nouveau monde. Il y a une semaine, il affirmait dans le magazine des Rolling Stone : « sortez un gamin noir de Compton, mettez-le sous les projecteurs, et vous trouverez des réponses sur vous-mêmes que vous n’auriez jamais recherchées ». To Pimp a Butterfly est un titre ironique, une œuvre profonde, dans un contexte socio-politique inextricable.

*Desmond King, « Pour les Afro-Américains, amer bilan d’une présidence noire », Le Monde Diplomatique. Janvier 2015.