Allen Iverson, le révolutionnaire tressé

Ses tresses collées, ses vêtements lâches, ses bijoux clinquants, ses tatouages anthracite et sa façon de rouler des épaules quand il marche ne trompent pas. Allen Iverson est un enfant du hip-hop. Son look aura bouleversé à jamais les codes d’une NBA obsédée par son image.

Iverson ne ressemble à personne d’autre et personne d’autre ne lui ressemble. Il a la silhouette frêle, le jeu explosif, culotté et instinctif, et un tableau de chasse presque comble. Rookie of the Year en 1997. Meilleur marqueur en 1999, 2001, 2002 et 2005. Meilleur intercepteur en 2001, 2002 et 2003. Deux fois MVP en onze sélections au All-Star Game. All-NBA first team en 1999, 2001 et 2005. MVP de la saison régulière en 2001. Il y a les titres et les à-côtés, l’air arrogant et le cœur guimauve mais surtout la dégaine, subversive sans le vouloir.

Tête à tresses

8 février 1997. Cleveland, Ohio. Dehors, le froid gifle les joues mais derrière les murs gris de la Gund Arena, le climat est bouillonnant. Le All-Star Game presse et excite les foules. Demain, la bande à Michael Jordan fera crisser ses baskets neuves sur le parquet multiplis. Mais ce samedi, ce sont les rookies qui ouvrent le bal. Allen Iverson flotte dans un jersey trop grand pour son mètre quatre-vingt-trois. Las des contours imprécis et des repousses pressées, il a natté ses cheveux le long du crâne, de minuscules cornrows ne chatouillant pas même sa nuque, barrées d’un bandeau éponge. Les tribunes bruissent de commentaires déconcertés. Dans cette affiche sponsorisée par les rasoirs Schick, les têtes sont toutes tondues. Le maillot collé au corps par l’effort, Iverson arrache les ballons, claque des dunks à pleines mains, glisse des lay-ups casse-gueule et sert royalement ses pairs. Après 19 points, 9 passes décisives et une courte victoire, le joueur brandit à bout de bras une étoile sculptée dans un bloc de cristal, sa serviette moite sur les épaules. Il est sacré MVP. Les journalistes encerclent le champion, l’arrosent de questions, louchent sur ses tresses.

« La NBA ne te laissera pas avoir des cornrows. » – Henry « Que » Gaskins, ancien vice-président du marketing chez Reebok

« Je vais les garder jusqu’à ce que j’arrête de jouer au basket. Je ne couperai plus jamais mes cheveux », prévient-il avant de s’engouffrer dans les vestiaires. Les cols blancs de la NBA font la grimace. Et pour cause, la coupe a la cote chez les dealers et les taulards. L’été dernier, Henry « Que » Gaskins, vice-président du marketing monde de Reebok, avait pourtant averti son protégé : « La NBA ne te laissera pas avoir des cornrows. » Affaissé dans le fauteuil moelleux d’un jet privé au retour d’une tournée sud-américaine, Allen avait haussé les épaules.

Le garçon se moque des interdits, aime déjouer les injonctions. « Allen Iverson est peut-être l’homme le plus rapide de la NBA mais il n’est pas pressé de se conformer à l’image voulue par la ligue », écrira Rick Reilly en mars 1998 dans les colonnes de Sports Illustrated. Pour autant, les autres ne tardent pas à l’imiter ; Latrell Sprewell et Rasheed Wallace les premiers, bien avant que Ludacris n’ait des plans cul dans différentes régions ou que Sean Paul ne fasse grimper la température.

Un du-rag en conférence de presse

2 mai 1997. Ville discrète encadrée par deux gros bonnets, New York et Washington D.C, Philadelphie attire les projecteurs plus que de coutume. Aujourd’hui, elle célèbre celui qui deviendra bientôt le plus éminent de ses porte-drapeaux. « Maintenant le monde sait qu’Allen Iverson est l’un des joueurs les plus excitants, les plus dynamiques et les plus audacieux de la NBA. » Pat Croce, le président des Sixers, paonne derrière son pupitre en bois, au moment de remettre son trophée au « Rookie de l’année ». Allen se lève et s’installe devant le grand panneau bleu roi pavé de logos Schick. Les rangées de journalistes l’intimident quelque peu. Lorsqu’il répond de son phrasé doux mais haché, ses yeux fixent souvent un ailleurs. Le jeune surdoué nage dans un survêtement XXL, ses tresses sont plaquées sous un do-rag, sorte de bandana en lycra moulant que populariseront surtout Ja Rule, 50 Cent et Eminem.

« Je pense que le hip-hop représentait tout pour lui, il lisait son histoire à travers chaque rime de Biggie ou de Big Daddy Kane. C’était la bande-son de sa vie. » Larry Platt, biographe de Allen Iverson

Ce jour-là, David Stern, le commissaire de la NBA, se persuade que le bout de tissu blanc est un attribut de gang. Ce sont ses agents de sécurité qui le lui ont soufflé. Aussitôt convoqué dans le bureau panoramique du grand patron à Manhattan, Pat Croce se fait rappeler à l’ordre. « Vous avez tout faux. C’était un bonnet Reebok, pas un truc de gang mais un truc de mode », rétorquera-t-il placidement. Hors des parquets, les t-shirts d’Iverson lui tombent sur les cuisses, ses shorts sous les genoux. Sur la tête, il s’enfonce une large casquette à visière plate. « Ce qu’il portait était tellement cool ! » s’enthousiasme Robert « Scoop » Jackson, ancienne plume du magazine Slam, officiant aujourd’hui pour ESPN.

« Toujours coordonné, toujours soigné. Jusqu’aux do-rags ! Jusqu’à la couleur de la casquette ! Un style parfait. C’est ce qui le faisait sortir du lot et ce qui a poussé tout le monde à suivre ses pas ». The Answer s’est fait le précurseur et l’émissaire d’une culture que le professeur et écrivain Todd Boyd appelle « hip-hop ball », l’entrelacement du hip-hop et du basket. « Je pense que le hip-hop représentait tout pour lui, il lisait son histoire à travers chaque rime de Biggie ou de Big Daddy Kane. C’était la bande-son de sa vie », pose Larry Platt, le biographe derrière Only the Strong Survive: The Odyssey of Allen Iverson. La rue l’infuse, l’anime, le raconte, dans le jeu comme dans l’allure. A.I. piétine les conventions, pas par provocation, par sincérité.

À défaut d’une bague de champion

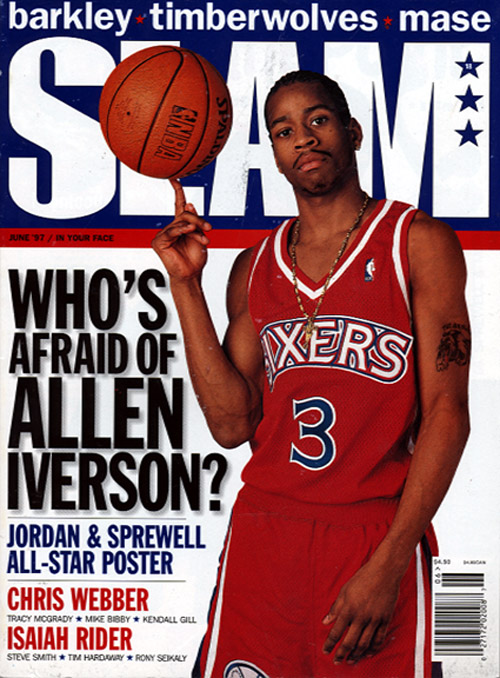

Juin 1997. Slam titre « Who’s Afraid of Allen Iverson ? » Cette Une, Scoop Jackson y tenait. Un an et demi plus tôt, il avait déjà imposé le jeune crack en première page, alors qu’il n’était encore qu’étudiant à Georgetown. Le journaliste avait obtenu gain de cause en menaçant de démissionner. L’adolescent avait un truc, puissant et singulier, une évidence qui méritait de parier sa carrière. « Je l’avais vu planter 62 points dans un match de Summer League contre des basketteurs pro. Pour moi, il incarnait le futur du basket. Pas le nouveau « Jordan » mais le nouveau joueur qui allait façonner et dominer le jeu. » Le numéro fait chou blanc mais la rédaction a eu du flair.

Pour l’édition 18 du mensuel, A.I. fait tournoyer un ballon Spalding sur son index, devant un fond de studio virginal. Sur son dos, le maillot framboise des Sixers. À son cou, une longue chaîne en or ornée d’une croix. Elle ne le quitte jamais. À l’époque, le clip de « Can’t nobody hold me down » tourne en boucle. Puff Daddy porte le même bijou version argent, sous un pyjama en satin ouvert. Chez les basketteurs, l’accessoire est moins couru. Si Slam tient une première en couverture, Scoop ne saisit pas immédiatement la portée du geste. Jusqu’au jour où Stephon Marbury et Kevin Garnett demandent à arborer à leur tour des pièces serties pour les soins d’une séance photo. La paire pose avec des mines patibulaires, KG ose même une visière à l’envers. « Puis tout le monde a voulu garder ses bijoux après. On avait vraiment été précurseurs avec Allen », se souvient Jackson.

« Je l’avais vu planter 62 points dans un match de Summer League contre des basketteurs pro. Pour moi, il incarnait le futur du basket. Pas le nouveau « Jordan » mais le nouveau joueur qui allait façonner et dominer le jeu. » – Scoop Jackson, journaliste

Boucles d’oreilles, bagouses, montres, bracelets et grappes de chaînes multi-carats, Allen aime ce qui brille. D’ailleurs il a son rond de serviette chez Jacob & Co., l’empereur du bling-bling. Pour les jours de match, le coquet a trouvé la parade : il habille ses doigts de finger sleeves, brodées des sigles « AI » ou « 3 ». Il faut dire que « Jewelz », son alias de rappeur, a une revanche à prendre. Gamin, sa mère peinait à joindre les deux bouts. Son géniteur était aux abonnés absents. Son beau-père, dealer à ses heures, vivotait la plupart du temps derrière les barreaux. Dans l’appartement sans charme qu’occupait la famille au milieu d’une barre de logements sociaux, le frigo était rarement plein, l’électricité souvent coupée, l’eau toujours froide. Mais Ann Iverson avait une conviction, son fils deviendrait quelqu’un. « Je t’achèterai les plus beaux bijoux du monde », lui avait-il promis.

Lesté de gros cailloux, celui que la communauté d’Hampton surnomme « Bubba Chuck » affiche désormais crânement son ascension sociale. Sa récompense après les années d’infortune. « I shine hard and I be flossin’ very sweet / But I’m like Iverson dawg, I be ballin’ but very street » ; Lil Wayne a trouvé une formule qui pourrait s’écrire en épitaphe (« 10,000 Bars »).

À fleur de peau

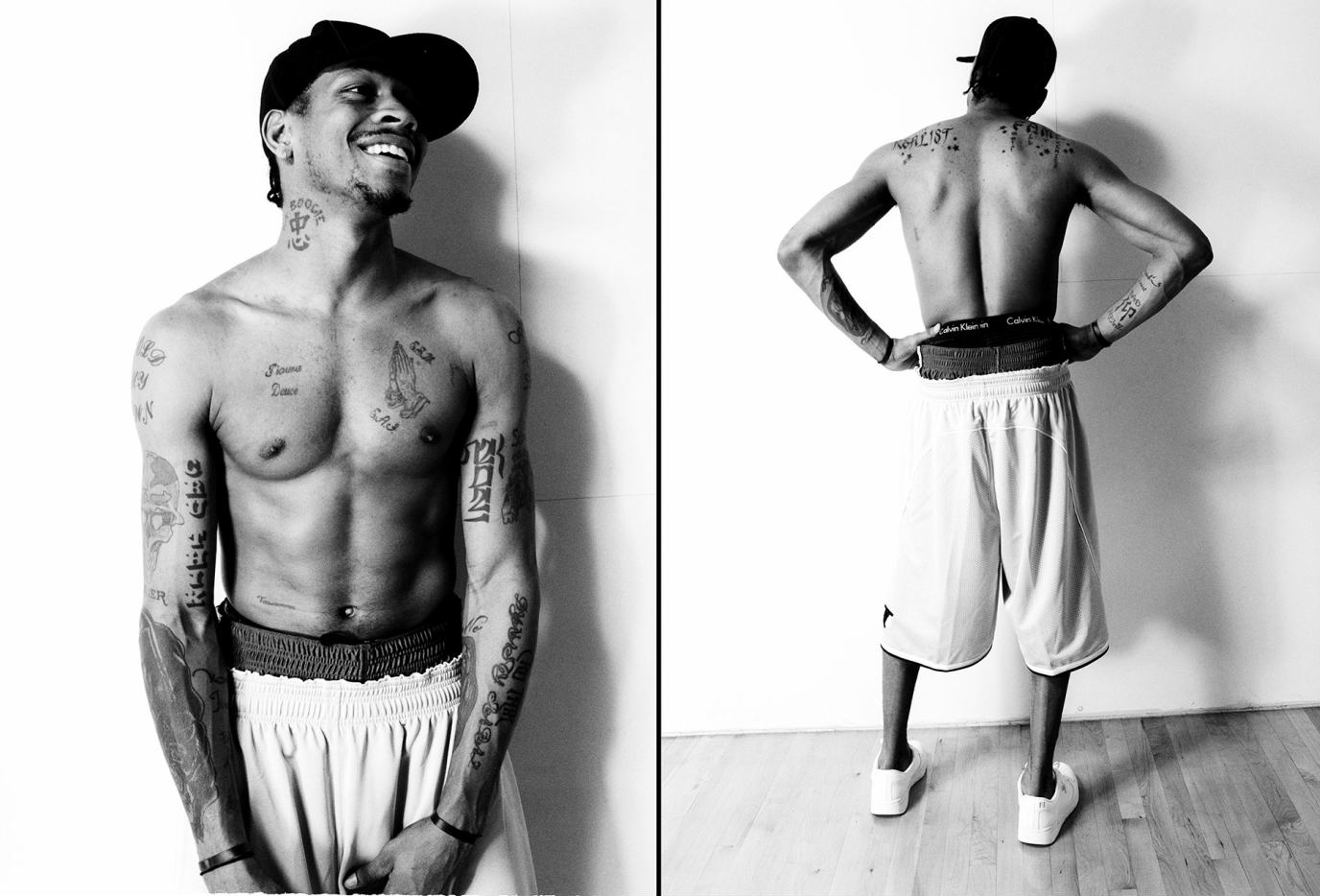

C’est une pile de billets surmontée d’un symbole dollar, planant au-dessus d’un lettrage graffiti : « Money bagz ». Plus haut, le blase d’une bande : « Cru Thick ». Sur le biceps, un bouledogue anglais, la mascotte des Hoyas de Georgetown. Au-dessus, le nom d’un ami tué par balles, « Rahsaan ». Puis un mantra encadrant une paire de dagues entrelacées, d’où perle du sang : « Only the strong survive ». Il y a aussi un crâne hurlant, des mains jointes en prière, une panthère, une toile d’araignée, des prénoms de proches ou des signes chinois. Une tripotée de dessins et d’écritures à l’encre grasse barbouille le corps d’Allen Iverson.

Ils disent tout de son vécu, de ses joies, de ses douleurs et de sa morale. « C’est vraiment Allen Iverson qui a popularisé le tatouage en NBA. Dennis Rodman avait été fer de lance mais c’était un rockeur, il n’appartenait pas du tout à la même culture », note David Sudre, docteur en sociologie de l’Université Paris Descartes. En 1997, ils ne sont que 35% de basketteurs NBA à avoir la peau tatouée, rapporte Associated Press. Près de vingt ans plus tard, le chiffre a presque doublé.

« Ils signifient quelque chose pour moi. Les effacer, c’est comme une gifle en pleine figure. » – Allen Iverson

10 mai 2000. Philadelphie reçoit. Les spectateurs se massent dans le hall du Wells Fargo Center pour la troisième demi-finale de la conférence est contre Indiana. Sur le chemin résiné qui mène à l’arène cerclée de plus de 20 000 strapontins rouges, on distribue des tattoos éphémères. Un clin d’œil à la star de l’équipe locale et un doigt d’honneur à la ligue. Quelques mois plus tôt, à l’approche de Noël, une version aseptisée d’Allen Iverson paraît en couverture de Hoop, le quinzomadaire de la NBA. Les tatouages de son cou ont été gommés, ceux de ses bras camouflés. « Ils signifient quelque chose pour moi. Les effacer, c’est comme une gifle en pleine figure », siffle le censuré. Les voix indignées grossissent jusqu’à faire plier l’institution. « Ça n’aurait pas dû arriver. Ça ne se reproduira plus », bredouillera Brian McIntyre, directeur de la communication de la NBA. « Maintenant nous le représenterons dans toute sa splendeur. »

Au bras, un bas de contention

21 janvier 2001. Il est 14h30 lorsque l’arbitre fait voler la balle dans le rond central du terrain du Wells Fargo Center. Cet après-midi, les Sixers affrontent les Raptors. Au bout de quelques minutes, Allen Iverson élimine Mark Jackson d’un double crossover sur le bord de la ligne des trois-points avant de rentrer un panier impeccable dans la raquette. Les caméras zooment sur le numéro 3 des Sixers qui trottine pour se replacer. Difficile de rater le collant blanc qui sangle son bras droit.

Quelques heures avant le match, Allen cherche une solution temporaire pour soulager une bursite au coude, qu’il devra, à terme, faire opérer. En balayant le matériel médical du regard, Lenny Currier a une idée. Le préparateur physique se saisit d’un rouleau de bandes de contention et en coupe un morceau de la taille du bras du joueur, de son biceps à son poignet. Iverson essaie le pansement de fortune, ses gestes sont fluides, il se sent bien. Le manchon lui portera chance. Contre Toronto, il marque 51 points. Avec une moyenne supérieure à 30 points par match, l’arrière poussera son équipe jusqu’aux playoffs et accomplira sa plus belle saison.

Il ne jouera plus jamais sans son bandage, qu’il prendra systématiquement soin d’assortir à ses maillots, coudières, bandeaux et finger sleeves. Son coude n’est pas toujours douloureux mais l’accessoire a du style. La pièce en nylon et spandex est bientôt rebaptisée « shooter sleeve » et fait des émules. Elle se déclinera dans une foultitude de couleurs, de motifs et d’imprimés. En novembre 2015, le Wall Street Journal enquête : 65% des joueurs NBA ont porté au moins une manche au bras ou à la jambe, au cours de la saison. Sans souffrir de bursite.

« I am what I am »

Février 2005. « Putain de merde, continuez ! Continuez ! Laissez le juste parler. » Le réalisateur du spot publicitaire « I am what I am » exulte. Dans une salle de billard tamisée de Philadelphie, Allen Iverson parle préjugés avec ses potes. « Je ne suis pas un gangster, je ne suis pas un voyou. Je n’essaie même pas de passer pour un dur », martèle-t-il sur des accords jazzy. La nouvelle campagne multimédia de Reebok, sa plus importante depuis dix ans, prêche la liberté d’être soi-même à travers des portraits d’idoles du moment. Parmi elles, 50 Cent, Jay-Z, Yao Ming ou Lucy Liu. Mais c’est bien Iverson qui en a inspiré le message. « Allen revendiquait ce qui le rendait unique, il n’essayait pas d’être quelqu’un d’autre que lui-même. Pour défendre le fait qu’il ne changerait jamais, il me disait souvent : « Je suis ce que je suis » », rejoue Henry « Que » Gaskins. Le slogan est né.

Lorsqu’il signe un contrat à 60 millions de dollars avec Reebok en 1996, Allen Iverson n’a que 20 ans et use encore ses fonds de culotte sur les bancs de l’université. La marque manque alors de street credibility. Gaskins : « Allen était très photogénique et stylé, il était l’un de ces gars que la plupart des hommes veulent être et que la plupart des femmes veulent avoir. Chez Reebok, on a vu quelque chose de spécial en lui. On savait qu’il serait la définition parfaite du « cool urbain ». » Le fluet a les traits fins, un charisme magnétique, et ce brin d’aspérité.

« Allen revendiquait ce qui le rendait unique, il n’essayait pas d’être quelqu’un d’autre que lui-même. Pour défendre le fait qu’il ne changerait jamais, il me disait souvent : “Je suis ce que je suis”. » – Henry « Que » Gaskins

Début 1997, Spike Lee fomente un nouveau film à gros budget, l’histoire d’un virtuose de la balle orange berné par un père fraîchement sorti de prison. Pour le premier rôle, Lee pense à Iverson. Mais le joueur chicane. Le tournage aura lieu entre Los Angeles et Coney Island à l’été, son seul moment de répit, et puis, il préfère les parquets en bois ciré aux plateaux de cinéma préfabriqués. Gaskins insistera lourdement, en vain. C’est finalement Ray Allen qui tiendra le rôle de Jesus dans He Got Game. Peu de temps après, Brandy & Monica s’apprêtent à livrer un tube massif et entêtant aux radios, « The boy is mine ». Au générique du clip, le tandem envisage ce basketteur à l’allure folle dont tout le monde parle. Là encore, l’intéressé décline sans plus réfléchir. En-dehors de sa ligne Reebok, Allen Iverson ne capitalisera jamais sur son image pour grossir son portefeuille. Il aurait pu vendre sodas, parfums, barres énergétiques, vêtements, voitures ou bijoux par kilos. Il n’aura rien fait d’autre que de jouer au basket.

Memo de rupture

« Ce qui suit est la liste des articles que les joueurs ne sont pas autorisés à porter, en toutes occasions avec leur équipe ou en représentation pour la ligue :

– Chemises sans manches

– Shorts

– T-shirts, maillots ou vêtements de sport

– Couvre-chef de quelque sorte que ce soit, quand le joueur est assis sur le banc ou dans les tribunes d’un match, pendant ses apparitions médiatiques, un événement ou une apparition avec son équipe ou en lien avec la ligue

– Chaînes, pendentifs ou médaillons portés par-dessus les vêtements

– Lunettes de soleil en intérieur

– Casques audio (en dehors du bus de l’équipe ou de l’avion, ou des vestiaires de l’équipe). »

« Certains propriétaires d’équipes sont hip-hop mais ne suivent pas cette mode. Hip-hop ne veut pas dire négligé. On veut juste que nos joueurs s’habillent bien. » – David Stern, commissaire de la NBA

17 octobre 2005. Ce matin, Allen Iverson a bien reçu le mémo. Ce papier édictant les grands principes d’un dress code rigoriste est signé par David Stern. Le joueur est ahuri. Il aurait dû le voir arriver, pourtant.

Lorsque Stern prend les rênes de la première ligue américaine en 1984, son objectif à peine voilé est « d’attirer la communauté noire dans les stades, afin que ces derniers y achètent des popcorns et des hot-dogs, mais aussi de vendre aux spectateurs blancs « une image de l’altérité noire à la fois « exotique » et « domestiquée ». » », d’après David Sudre dans son article Le basket NBA : l’incarnation d’une Amérique « post-raciale » ?. Mais après 1998 et le départ à la retraite de Michael Jordan, modèle d’excellence tiré à quatre épingles, la stratégie s’émousse. La génération d’Allen Iverson, biberonnée au hip-hop, impose un nouveau style, moins lisse et plus urbain. Le phénomène devient vorace, bien vite la NBA se voit forcée de prendre le pli. Elle invitera, entre autres efforts d’appropriation, LL Cool J et Mary J. Blige à enfiévrer l’Oracle Arena à la mi-temps du All-Star Game 2000. L’essai tournera court, c’était écrit. Le hip-hop traîne une mauvaise réputation et son lot d’excentricités vestimentaires.

Un jour, Allen Iverson se présente en conférence de presse en fourrure bleue électrique. Un autre, Damon Jones en manteau de vison porté à même la peau, lunettes de soleil vissées sur le nez. « C’est là que la ligue s’est dit « ces négros ont vraiment perdu la tête ! » », se marre Scoop Jackson. Peu à peu, David Stern mûrit l’idée du dress code. La NBA cherche à étouffer une culture qui la dépasse et assainir son image. Cela passera par le port du costume obligatoire. « Certains propriétaires d’équipes sont hip-hop mais ne suivent pas cette mode. Hip-hop ne veut pas dire négligé. On veut juste que nos joueurs s’habillent bien », se justifie Stern. Les premières sanctions ne se font pas prier. En décembre 2005, Iverson et douze autres joueurs écopent d’une amende de 10 000$ pour des shorts de match trop longs. A.I. renâcle mais se pliera peu ou prou aux convenances, à sa manière, avec des chemises et des complets oversize sans cravate, des slippers Mauri ou des Clarks Wallabee, et puis des bijoux, toujours des bijoux.

8 avril 2016. La voix étranglée par les sanglots, Allen Iverson commente son admission au Hall of Fame de Springfield. Il tripote nerveusement la chaire derrière laquelle il trône. Ce soir-là, l’ancien arrière des Sixers a enfilé un baggy déchiré sous un t-shirt rouge et blanc, assorti à ses sneakers. Sa veste de survêtement tricolore est raccord avec sa casquette, d’où s’échappent des cornrows. Quatre chaînes pendent à son cou, de gros diamants à ses oreilles. Allen larmoie puis rigole de bon cœur. Aujourd’hui, il le sait, le monde l’accepte tel qu’il est.