Le basket français n’est pas là pour rien

Pour les jeux, la FFBB et Jordan sortent le nouveau maillot des équipes françaises de basket. L’opportunité parfaite pour mettre en lumière les communautés qui font vivre ce sport pas toujours en haut de l’affiche en France, mais qui compte pourtant trois fois plus de licenciés que le rugby.

Au quatre coins du pays, on est allé à la rencontre de ceux qui sont les miroirs des joueurs des équipes de France : à travers Winona, Yebta, Laura, Emrys et Sydney résonnent les parcours de Diandra Tchatchouang, Evan Fournier, Marine Johannès, Nicolas Batum et Rudy Gobert. Autant d’histoires croisées et de parcours qui montrent que si le basket français en est là aujourd’hui, c’est pas pour rien. Et surtout qu’il n’est pas prêt de stopper son ascension.

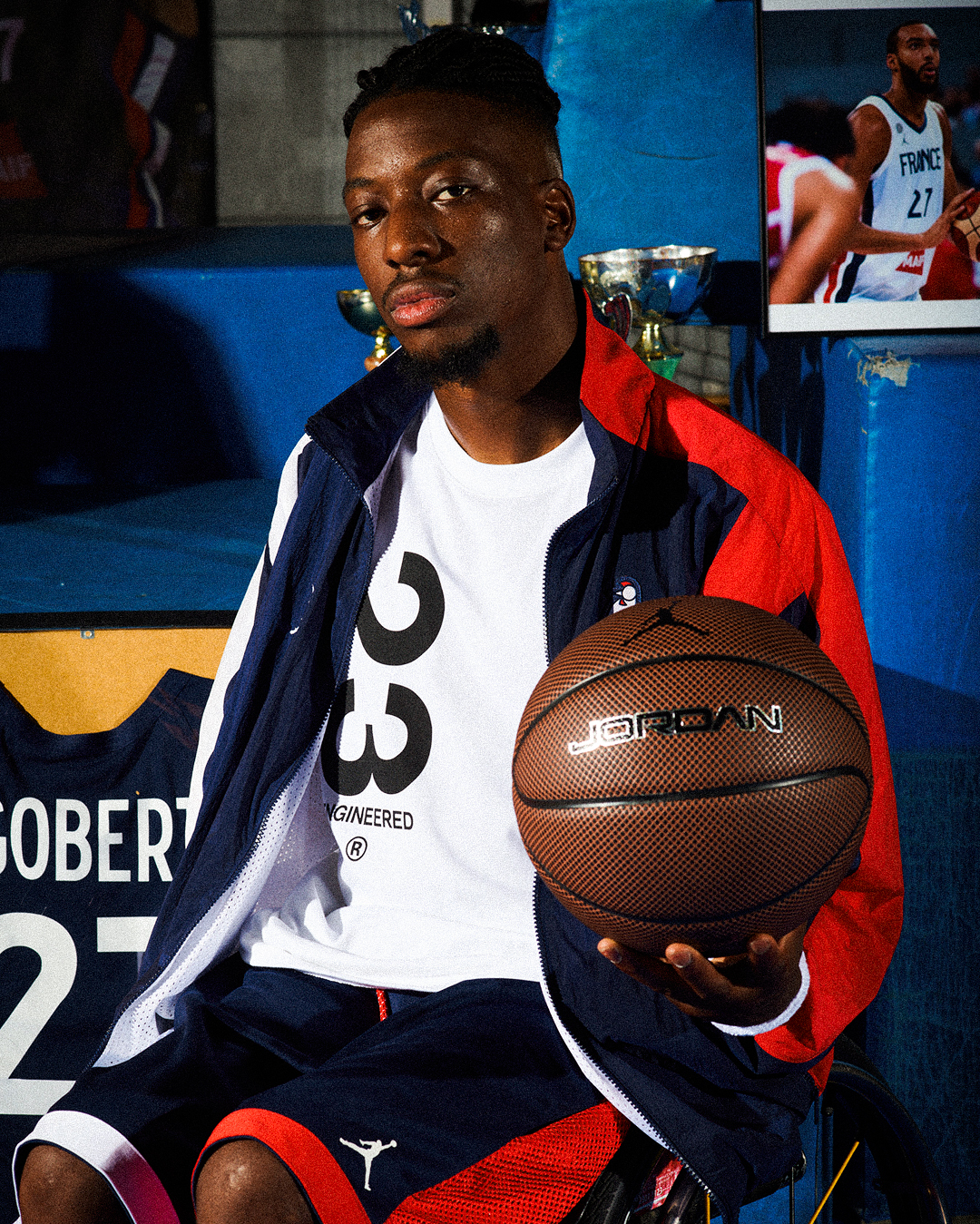

Yebta

Yebta a 21 ans, il vient de Pantin.

Il commence le basket comme beaucoup, un peu par hasard parce qu’il suffit de peu pour s’y essayer. « Mon premier souvenir de basket je pense que c’était en bas de chez moi quand je jouais au basket avec mes potes. » C’est aussi avec eux, pour s’amuser, qu’il commence à filmer des vidéos humoristiques sur leur pratique du sport. Il les prend aujourd’hui très au sérieux : « Les vidéos de basket sont accès sur la performance mais nous, on a essayé de dériver un peu la chose sur l’humour, parce qu’il y a tellement de sujets drôles à aborder dans le sport et surtout dans le basket. » C’est aujourd’hui ce qui fait son succès sur les réseaux sociaux.

Au milieu des entrainements, des compétitions, le rire et les bonnes vibes permettent de relâcher la pression. Elles permettent aussi d’attirer l’attention, à travers l’humour, d’un nouveau public sur ce sport finalement peu médiatisé en France. Mais Yebta reste un joueur et sur le terrain, même si la bonne humeur reste, la concentration prend le dessus : « Sur le terrain je trashtalk pas, je suis pas trop du genre à parler. Sauf à mes coéquipiers, donc si je dois prouver quelque chose, ce sera avec le ballon. »

Une bonne humeur et une dérision qui dans des compétitions comme celle de Tokyo peut rassembler une team et la pousser vers le haut. Dans notre équipe nationale, c’est Evan Fournier qui allégera la tension de son groupe. Trashtalkeur de renom, jamais dans la retenue quand il s’agit de dégainer les bons tweets ou les bons shoots. Tranchant sur tous les terrains. « Il est super drôle, super cool, toujours de bonne humeur. C’est un pro dans ça, si on fait un un contre un de trashtalk, Evan Fournier gagne de loin. »

Depuis sa télé, Yebta suivra avec assiduité l’aventure de notre équipe. Des joueurs qui seront amenés à changer dans les années à venir pour laisser les nouvelles générations faire leurs preuves. « C’est dur de se projeter dans le futur du basket français, mais avec toutes les pépites qui arrive en ce moment, il y a moyen d’avoir une des meilleures équipes au monde. » Se hisser jusqu’en haut du classement, ce ne sera possible dans les sports collectifs qu’avec une parfaite cohésion de groupe. Les nouveaux arrivants pourront compter sur les membres avenants comme Evan pour prendre les marques et trouver leur place dans un groupe.

« Pour les nouveaux dans l’équipe, Evan Fournier c’est un vétéran, il a beaucoup d’expérience, ça leur permet de pouvoir prendre leur repères assez facilement, il met à l’aise. » Mettre à l’aise les siens, mais déstabiliser les autres : une gymnastique que le natif du Val-de-Marne maitrise désormais.

Emrys

Emrys a 14 ans, il vient de Reux.

Malgré son jeune âge, il a déjà tout d’un grand joueur. Les coudes posés sur ses genoux, mains croisés, il se tient comme s’il était né pour répondre aux questions. Devant sa maison, il s’accorde ce moment dans un emploi du temps déjà bien chargé pour un adolescent. Tous les jours, il parcourt près de 50km pour rejoindre le Pôle Espoirs de Caen. « On commence les cours à 8h, après on a cours jusqu’à 11h25, puis on enchaine avec l’entrainement, on mange, après on a encore cours et encore entrainement. » Un rythme qui semble lui aller, et qu’il aimerait même l’accélérer. « Actuellement je suis en U15, et l’année prochaine je passe en deuxième année de U15 à Caen. J’aimerais bien après rentrer dans un centre de formation pour ensuite essayer d’atterrir au plus haut niveau, en France et évidemment – si possible – aux Etats-Unis en NBA. »

Le jeune homme marche dans les pas du capitaine de l’équipe de France masculine, Nicolas Batum : né dans la même ville, entrainé au même club, avec la même envie. La ressemblance avec le parcours de son modèle est trop flagrante pour être une coïncidence. « Mon plus beau souvenir de basket, c’est ma sélection de MVP au stage de basket de Nicolas Batum, je m’y attendais pas forcément, mais c’était un objectif pour moi en participant à son camp que d’être MVP. C’était important pour moi que Nicolas Batum dise que je sois MVP, c’est un modèle pour moi depuis que je suis petit. Pendant ses vacances, Nicolas vient souvent à Pont-l’Evêque et on se croise au gymnase, il est souvent présent.«

Chaque été, les joueurs d’aujourd’hui et ceux de demain se retrouvent, échangent ; le grand-frère à côté du petit-frère pour lui montrer la voie. Mais cet été là précisément, son talent lui fait traverser l’Atlantique. Le jeune MVP ne remporte pas seulement son titre mais aussi la chance de pouvoir suivre son joueur favori dans son quotidien. Celui-ci lui prodigue ses précieux conseils : ne rien lâcher, travailler dur pour atteindre ses objectifs et surtout ne pas oublier d’où l’on vient. « C’était vraiment trop bien ! Le voir dans son quotidien, c’était vraiment très intéressant. Je me suis rendu compte que le rythme était plus difficile que je pensais. Les entrainements sont très durs, ils ont beaucoup de travail, leurs journées s’enchainent. Il a des matchs presque chaque jour ! Mais ca m’a motivé à travailler plus pour en arriver là. C’est un rythme à prendre, il faut s’habituer mais j’y arriverai. »

Comme un miroir de Batum, Emrys s’inspire de sa carrière, de sa détermination et plus encore de son style de jeu. Une manière de faire singulière, à milles lieus de celle de la capitale. À Paris, les joueurs sont plus agressifs, plus individuels. « À Pont-L’Evêque, on est plus collectif au moins. Dans les équipes à Paris, tout le monde veut être le meilleur de l’équipe, alors qu’ici, on veut que notre équipe soit la meilleure. » Une manière de pensée qui fait la différence dans des compétitions internationale où l’on se bat, unis sous le même drapeau. Comme Nicolas Batum, Emrys se rêve fédérateur et a déjà pleinement conscience des sacrifices qu’il devra faire. « Pour moi, le rôle de capitaine, c’est quelqu’un qui joue bien – évidemment – mais aussi qui est toujours là pour ses coéquipiers. »

Alors que la pression de tous les supporters sera sur les épaules du capitaine durant la compétition, Emrys sera celui qui sera sûrement le plus clément avec son grand-frère de coeur. « Là, l’Equipe de France est clairement là pour gagner, pour avoir une médaille, donc ils sont là pour performer. Mais même si on ne gagne pas, ils sont aussi là pour faire profiter les supporters, pour les rendre heureux. Donc quoi qu’il arrive, ils ne sont pas là pour rien. »

Laura

Laura a 23 ans, elle vient du Val-de-Marne.

« Mes premiers souvenirs de basket, c’est quand j’ai commencé le basket avec mon père à l’âge de 9 ans. Lui ne faisait pas de basket et on a commencé en même temps dans le club de ma ville, à l’Hay-Les-Roses. » Elle tâte la balle orange depuis longtemps mais son sport préféré, c’est le combat. Aujourd’hui elle ne joue plus de manière professionnelle, mais ne s’est pas tant éloigné du milieu. Au quotidien, elle se bat pour l’égalité des sexes dans le basketball. « Le basket, c’est surtout un loisir maintenant, je continue à m’entrainer parce qu’il faut tenir la forme et je suis souvent amenée à être avec des joueuses pros du coup je me dit vaut mieux que je devienne pas trop nul, on ne sait jamais. »

En créant son média I Can Play, elle met en avant le basket féminin et utilise le sport comme un moyen d’encourager le changement. « Je peux jouer. » Le message est clair, démontrer que les femmes ont autant les capacités que les hommes de pratiquer le basket et surtout que c’est possible d’être une femme et d’évoluer à haut niveau dans la discipline. Au fil des portraits, des vidéos et des chroniques, elle tend à pousser la jeune génération à oublier les préjugés entourant le sport féminin. Et peut-être, en passant, recruter la future équipe nationale féminine. « Le but c’est de mettre en avant toutes les basketteuses françaises. Qu’elles jouent en France, aux USA, en Espagne, partout dans le monde, ça m’est égal du moment qu’elle sont françaises. On s’en fout de l’âge, on s’en fout du niveau, on veut juste mettre en avant les joueuses. Je veux que les filles aient confiance en elles et les inspirer, qu’elles se disent que c’est possible. »

Dans un milieu réputé pour être masculin, donner de la visibilité à ces femmes et célébrer le basket féminin c’est contribuer à créer un futur plus inclusif. Une tâche pas si facile lorsqu’il faut se confronter aux avis divergents et aux préjugés tenaces. « Avec la page I Can Play je vois des commentaires qui m’insupportent, je veux montrer à ces gens que la femme peut offrir du beau jeu. Oui, il y a peut-être pas beaucoup de dunks, mais il y aura des belles actions collectives, et même du un contre un, n’en doutez pas ! »

Ancienne joueuse au niveau national, elle connaît l’importance d’avoir toute une équipe derrière elle et prend son rôle de leader à coeur. Sur le terrain, chaque joueur à son rôle et contribue d’une manière différente à son équipe. Laura y croit dur comme fer : ce rôle s’applique aussi en quittant le gymnase. « Pour moi c’est important d’être leader sur le terrain et en dehors, parce que les valeurs qu’on nous inculque sur le terrain, c’est des choses que tu vas garder dans ta vie de tous les jours, donc si t’es leader sur le terrain, il faut que tu le sois aussi au quotidien, que tu inspires les gens. »

Rassembler, inspirer pour atteindre un but, c’est le rôle de Laura dans sa vie… et de la capitaine de l’équipe de France féminine Marine Johannès, qui doit enflammer Tokyo. « Marine, c’est une leadeuse sur le terrain, par rapport à ses actions, son style de jeu, c’est elle qui fait monter son équipe de plus en plus haut, c’est pour ça qu’on dit que c’est une leadeuse, elle montre l’exemple mais sur le terrain avec ses actes. » Deux femmes dont les parcours se répondent, déterminées à remettre en question les codes pour changer la culture et l’avenir du basket féminin chacune à leur niveau mais derrière le même drapeau. Une équipe, un objectif, une leader.

Sidney

Sidney a 28 ans. Il vient des Yvelines. Il arrive sur le terrain du gymnase Cosec Manouchian en souriant, maillot de l’équipe de France sur les épaules, ses tresses ramenées en un chignon serré. Il se raconte :

« Mes premiers souvenirs du basket sont très lointains, je ne pourrais même pas te les raconter. Le basket, je pense que je suis né avec. » Un ballon à la main depuis le plus jeune âge, il est de ceux pour qui le sport est comme une évidence. Il a les pieds dedans depuis toujours, même quand ceux-ci ont arrêté de marcher, après un accident survenu à l’âge de 13 ans. Quand la réaction logique attendue après un événement si tragique est l’effondrement, Sydney fait front et se bat. Continuer. Avancer. Se réinventer. Pour lui, abandonner n’a jamais été une des options. « Il n’y a rien qui m’arrête et surtout pas le handicap. Cette dalle, elle vient de mon éducation et de ma famille. Quand j’ai eu mon accident, ils ne m’ont jamais traité différemment, ils m’ont dit qu’il fallait que je me batte et que je vive comme tout le monde. J’ai repris l’école même pas deux mois après. »

Une force de caractère pour continuer sa vie. Mais comment poursuivre une carrière d’athlète ? Doit-il renoncer à ce qui est sa passion depuis qu’il a apprit à marcher parce qu’il n’est justement plus capable de le faire ? Sa mère ne lui laisse pas vraiment le choix et l’inscrit dans un établissement spécialisé. C’est finalement là que sa vie changera vraiment. Quand il commence le basket fauteuil, il le fait plein de préjugés. « Ma transition entre basket valide et basket fauteuil, honnêtement elle s’est pas fait naturellement, elle était même très difficile. Déjà, je ne voulais pas en faire, j’en avais une très mauvaise image. Il y avait une équipe dans mon lycée, ma mère m’a forcé à essayer, et en fait dès le premier entrainement j’ai adoré. Basket valide ou basket fauteuil, une fois que t’es sur le terrain, c’est la même chose. »

Pour Sydney, le sport permet de gommer les différences. Sur le terrain, il n’y a plus que le jeu qui compte. Les règles sont les mêmes pour tous, peu importe la manière de se déplacer sur le parquet. Quand il comprend que son handicap ne sera pas un frein à sa carrière, sa détermination et sa compétitivité refont rapidement surface. Il évolue pendant quelques temps en Nationale A à Bordeaux et Toulouse, où il enchaîne les déceptions. « J’ai eu une période difficile en première division où j’avais très peu de temps de jeu. Je le vivais assez mal », se remémore t-il. Encore une fois, c’est sa force de caractère qui le pousse à prendre une décision. Pour côtoyer les sommets, il faut se réinventer et ne pas se contenter. Pour atteindre le plus haut niveau, il prend la direction des Etats-Unis et décide de suivre une formation à l’Université de Missouri-Columbia. Sa vie s’organise autour des cours, qu’il suit au sein de la faculté et des entraînements, des matches et des déplacements. Il progresse, travaille ses points faibles, développe ses points forts. « Mon plus grand accomplissement dans ma carrière, c’était mes 4 ans d’études aux Etats-Unis. J’ai réussi, je suis diplômé, je suis très fier de ça. Cette expérience m’a vraiment aidé à être un joueur accompli. C’était très intense et très compétitif, ça m’a forgé. »

Le basket, c’est finalement la passion de sa vie. Rien ne semble pouvoir l’arrêter, quoi qu’il arrive, il retrouvera son chemin jusqu’aux paniers. Son motto, c’est le même que celui de Rudy Gobert : « bounce back ». « L’expression ‘bounce back’ est vraiment importante pour moi. C’est ne pas se laisser abattre, ne pas baisser les bras devant les épreuves. C’est vraiment le message que je veux porter, et Rudy Gobert c’est un joueur qui est vraiment symbole de ça, il a eu des désillusions dans sa carrière, il était pas forcément hypé, et pourtant il a rebondit et aujourd’hui il est trois fois meilleur défenseur de l’année. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. » Rebondir malgré les obstacles, les désillusions. Et avancer.

Winona

Winona a 26 ans, elle vient de Paris.

« Mon premier souvenir de basket c’est quand j’ai commencé à 14 ans, dans un club du 18ème arrondissement. Mon entraineur et mes coéquipiers étaient supers, ils ont été ma première rencontre avec le basket, et ca a été un vrai coup de coeur. » Pour elle, le basket n’est pas qu’un sport, c’est le moyen de faire résonner sa voix et de s’assumer. Dans les rues de Montmartre, elle raconte son histoire d’amour avec le basket mais pas que.

C’est dans son club que Winona rencontre sa compagne, Romane. Elles évoluent dans la même équipe pendant quelques années, puis choisissent de jouer dans des clubs différents. Pendant tout ce temps, Winona tente de garder leur relation quelque peu secrète. Lors des rencontres, dans les gymnases, elle reste distante.

Leurs deux équipes finissent par se rencontrer sur le terrain lors de poules d’une compétition francilienne, un 8 mars, journée de la femme. Tout était prévu, elle achète la bague, apprends au passage ce qu’est un écrin, préviens les joueuses et les coaches des deux équipes. Entre deux cross, elle la demande en fiançailles. Quand son genou touche le bois du terrain, c’est son discours qui s’élève. Assumer son homosexualité et sa relation sur le terrain, c’était pour elle une nécessité. « Le basketball c’est un terrain d’expression pour moi. J’ai eu du mal à assumer pleinement mon homosexualité dans le basket. C’est pour ça que j’ai voulu la demander en fiançailles sur un terrain. Si j’assume qui je suis dans ma vie, il faut aussi que je l’assume dans le sport. »

À travers son acte, elle aborde un sujet encore tabou dans le milieu sportif. Et s’affirmer publiquement, c’est – par ricochet – montrer la voie à tou(te)s les autres. Winona est une femme engagée sur le terrain et en dehors, qui prône l’amour comme solution à l’image de Diandra Tchatchouang. En première ligne lors des manifestations pour Adama Traoré et Georges Floyd, la joueuse militante dirige aussi une association pour aider les jeunes de Seine-Saint-Denis et anime un podcast nommé « Super Humains » où elle nous fait découvrir les parcours hors du commun d’athlètes. Une femme inspirée et inspirante dans sa discipline, ce qui a nourri son engagement en dehors. Pour Winona, ce n’est pas un hasard, le basket est plus qu’un sport, c’est un vecteur éducatif. « Le basketball m’a beaucoup appris en dehors du terrain, c’est un sport collectif tu dois penser aux autres avant de penser à toi, vous évoluez ensemble et partager l’amour du basket. »

Aujourd’hui, Winona espère elle aussi insuffler son message : « one love ». Celui d’une histoire d’amour avec le sport qui l’a amené à aimer les autres, Romane, et finalement surtout elle-même.