Crowdfunding : quand les artistes font la manche

Elles pondaient des tubes en or dans les nineties, squattaient le top des charts, écoulaient des orgies de disques, raflaient des récompenses et portaient fièrement la brassière et le baggy. « TLC is back to make our final album with you ! »/« Les TLC sont de retour pour faire leur dernier album avec vous ! ») claironne leur page Kickstarter. Anciennes gloires du r’n’b mises au ban, les TLC, comme Public Enemy ou Björk avant elles, ont sauté le pas du crowdfunding et quémandent les dollars auprès de leurs fans pour financer leur nouvel opus.

Depuis les années 2000 et l’avènement du numérique, les internautes consomment la musique avec boulimie sans débourser un centime, s’empiffrent d’EP et de mixtapes gratis, de sons téléchargés illégalement ou partagés en peer-to-peer. Les bacs des disquaires débordent de CD sous blister qui ne se vendent plus et les labels rechignent à investir dans des projets au succès incertain. Conséquence de la crise qui frappe l’industrie du disque, les plateformes de crowdfunding (ou « financement participatif ») visant à impulser la carrière d’apprentis-chanteurs ou à repêcher des superstars déchues, fourmillent entre les généralistes comme Kickstarter (qui se targue d’avoir levé 2 billions de dollars depuis sa création), Indiegogo, Rockethub ou KissKissBankBank et les spécialisées comme SellaBand, Pledge Music, Artistshare ou My Major Company. Elles appellent au don pur, monnayent des avantages en nature (chat vidéo, messagerie vocale personnalisée, place de concert VIP, pass backstage, CD dédicacé et autres goodies) ou assurent un retour sur investissement en reversant un pourcentage sur les bénéfices. En 2009, Public Enemy était le premier véritable groupe d’envergure à s’aventurer sur le terrain du crowdfunding. La bande à Chuck D essuyait les plâtres du précurseur en ne collectant sur SellaBand que 75 000$ sur les 250 000 escomptés au départ.

Les SLF (Sans Label Fixe)

Si une poignée d’artistes-stars se résigne à faire la manche c’est pour des raisons évidemment financières d’abord, éthiques ensuite. Là où les grosses maisons de disques s’empêtrent dans les griffes du mainstream, une frange d’artistes, leur indépendance en bandoulière, préfère l’auto-production. « Il est essentiel que nous fassions notre dernier album complètement à notre manière, sans aucune restriction, avec vous », clament ainsi les TLC sur Kickstarter. Quant à Soko qui présente son nouvel opus My Dreams Dictate My Reality sur Pledge Music, elle est affiliée à Because Music en Europe mais sans label au pays de l’Oncle Sam, là où les coûts de promotion sont gargantuesques, où « un PR (attaché de presse, ndlr) coûte 5000 dollars par mois ». Dans l’incapacité d’amener à la table des fonds nécessaires à la sortie de son album aux États-Unis mais tenant à tout prix à sa liberté créative, elle nous confie : « Je n’avais pas trop le choix, c’était soit j’allais avec un label qui ne me correspondait pas, soit je faisais ça toute seule ».

Remiser son ego au placard et assumer aux yeux du monde ses besoins financiers n’est pas chose aisée. « Ce n’est pas facile de demander. C’est un problème pour un grand nombre d’artistes. Demander vous rend vulnérable », confirme Amanda Palmer dans une conférence TED, elle qui avait glané en 2012 plus d’1 million de dollars sur Kickstarter pour son album Theatre is Evil. Soko n’a en revanche pas le sentiment de mendier : « On vend des expériences, des vrais trucs, ce n’est pas « donne-moi de l’argent pour rien » ». Au-delà d’une panoplie de gadgets à moins de 100 dollars, la chanteuse peroxydée a voulu inclure des offres plus chères mais plus fun et mémorables, pour les comptes en banque plus fournis. Elle propose pêle-mêle un cours de yoga, une session relooking, une virée en friperie, un dîner cuisiné par ses soins ou de se glisser toute une journée dans une robe de mariée et simuler l’amoureuse transie, moyennant 50 000 dollars.

L’art e(s)t la manière de quémander

Comment réussir à faire débourser aux gens de rondelettes sommes pour de la musique ? A propos de son casse-record sur Kickstarter, Amanda Palmer explique : « La vraie réponse est que je ne les ai pas obligés. Je le leur ai demandé. Et par le fait même de leur demander, j’ai créé un lien avec eux, et en créant un lien avec eux, les gens veulent vous aider ». Alors que certains consommateurs n’ouvriront jamais leur portefeuille pour un artiste, d’autres, moins nombreux mais plus dévoués, seront toujours prêts à craquer leur tirelire. « La célébrité c’est un grand nombre de personnes qui vous aiment de loin, mais [avec] Internet et le contenu que nous sommes libres d’y partager, il s’agit de quelques personnes qui vous aiment de près », renchérit Amanda Palmer.

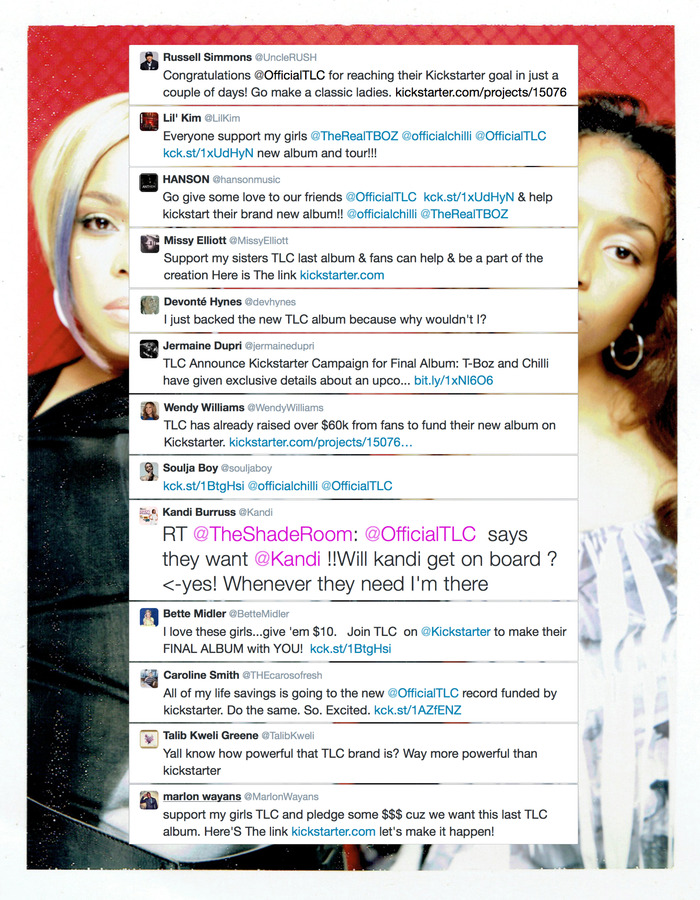

Ce sont ceux-là, ces potentiels mécènes ou producteurs d’un jour, que les chanteurs doivent flatter et cajoler. Les TLC, qui, dès 1999, versifiaient sur les lettres passionnées de leurs fans sur le morceau « Fanmail » (extrait de l’opus du même nom), dédient leur nouvel et ultime album « à tous ceux qui sont restés à [leurs] côtés ». Sur leur page Kickstarter, elles leur passent la pommade en surcouche, à coup de « our amazing fans », « our super fans » ou « our babies » et de « YOU » majuscules. Elles démontent les remparts de leur intimité en distillant une série de clichés old school du temps de Lisa « Left Eye » Lopes et en proposant, parmi la flopée de lots, de chiller au téléphone, passer une soirée au cinéma, suer à la salle de sport ou encore se goinfrer de sucreries et faire voler les oreillers en total look pyjama. En récoltant plus de 200 000 dollars en seulement trois jours, elles ont explosé leur objectif initial de 150 000 dollars. Elles ont pu compter sur le soutien de poids lourds de la musique comme Russell Simmons, Lil’ Kim, Missy Elliott, Jermaine Dupri, Talib Kweli, Soulja Boy ou Katy Perry (qui a dépoché 5000 dollars pour la pyjama party), mais aussi et surtout sur leur communauté d’adorateurs anonymes.

Pour faire de leurs fans des « ultras », les artistes doivent leur faire lourdement du pied, tisser avec eux des liens serrés sur Facebook, Instagram ou Twitter : partager avec eux des tranches de leur vie, du selfie sur la banquette arrière d’une grosse cylindrée à la vidéo tournée en coulisses du studio ou d’un concert en passant par le partage de leurs coups de cœur ou de blues.

Si en 2013, Björk échouait à lever des fonds sur Kickstarter pour financer son appli éducativo-expérimentale « Biophilia » et plaquait sa campagne au bout d’une dizaine de jours avec seulement 4% de son objectif atteint (15 400 livres sur les 375 000 escomptées) c’est que, au-delà de la maigreur des avantages offerts, la chanteuse n’avait pas su copiner et fédérer ses millions de fans autour du projet sur les réseaux sociaux.

Le public ne lâchera des billets que si son implication se trouve pleine et entière, des relations nouées avec l’artiste aux contreparties elles-mêmes. Soko raconte : « Si les gens veulent t’aider je trouve ça plus sympa de les rencontrer et de faire un truc plus personnalisé, d’avoir un vrai échange, qu’ils se sentent connectés. Pour moi c’est assez naturel de faire ça, à mes concerts je vais toujours à la rencontre des gens, ils me demandent si je peux leur enregistrer un message sur leur téléphone ou leur faire une vidéo pour un anniversaire, ce genre de choses ».

Donner pour mieux recevoir

La dynamique d’échange est le moteur du crowdfunding. Lorsqu’El-P et Killer Mike, le duo barré de Run The Jewels, balancent gratuitement leur premier album éponyme, ils soulèvent un sentiment de reconnaissance et de gratitude auprès du public qui n’hésitera pas à investir 60 000 dollars (au-delà de l’objectif initial de 45 000 dollars) sur Kickstarter, dans un projet aussi halluciné que celui de Meow The Jewels, un opus de remixes rythmés par des miaulements de chats. Une forme de remerciement ou de « contre-don » suite à leur premier cadeau (l’album Run The Jewels), selon la théorie de Marcel Mauss. Pied de nez total à l’industrie du disque et cas d’école, en 2013 Nipsey Hussle lâche gratos sa mixtape Creenshaw sur la toile après avoir planté son label Epic Records. Dans le même temps, il en propose une version « physique » à 100 dollars. Les 1000 exemplaires s’arracheront tous en quelques heures. L’année suivante, il récidive avec Mailbox Money, disponible à la fois en téléchargement libre et en version deluxe à 1000 dollars. A chaque galette vendue (une soixantaine à ce jour), le rappeur s’attache à appeler personnellement l’acheteur. Les raisons du succès ? Un mélange de « don / contre-don », d’exclusivité et de proximité affective.

Aujourd’hui, la question, pour le consommateur, est moins de savoir combien coûte un album mais combien il aime l’artiste qui l’a produit. Pour l’artiste, il s’agit de trouver comment décrocher le cœur du consommateur. Finalement, c’est l’amour qui sauvera la musique.