L’après La Haine : ce que les films français disent de la banlieue

La Haine, ce brûlot social et génial, dévorant et incandescent, a 20 ans. C’est dans la foulée du 6 avril 1993 et de la mort de Makomé M’Bowolé, refroidi au Magnum dans un commissariat du 18ème arrondissement de Paris, que Mathieu Kassovitz, ce nanti biberonné à la culture hip-hop, a germé l’idée du film devenu cultissime. Il dit tout, dans un noir et blanc ultra-léché, des failles, de l’ostracisme, de la fébrilité et de la rage des banlieues. Depuis, le genre s’est largement éculé ; une soixantaine de long-métrages ont dépeint à leur tour nos cités françaises, avec plus ou moins de talent. Que nous racontent-ils ? Leur vision, leur style et leur message font-ils écho au chef d’œuvre de Kasso?

La crise des banlieues

Le 6 octobre 1990, Thomas Claudio est fauché à moto par une voiture de police qui cherche à l’arrêter. Son décès, injuste et insupportable, soulève la révolte et déclenche des émeutes à Vaulx-en-Velin, dix ans après les premières grosses violences urbaines de l’Hexagone dans la Cité des Minguettes à Vénissieux (juillet 1981). Policiers et habitants en découdent, un centre commercial est pillé et incendié. Les émeutes de Vaulx-en-Velin posent pour la première fois « le problème des banlieues », qui s’imposera comme une question sociale majeure. Elles éveillent les consciences politiques qui s’interrogent sur la ghettoïsation sociale et spatiale mais entraînent dans leur sillon des discours médiatiques dramatisant, désinformant et amalgamant. Avec les émeutes de Clichy-sous-bois en 2005 puis celles de Villiers-le-Bel en 2007, le thème de l’insécurité gratte encore plus de terrain. Le public, pas toujours clairvoyant, s’angoisse et stigmatise. L’appareil médiatique décrit la cité comme un lieu symbolique chargé de tous les maux, sociaux, économiques et identitaires, cristallisant toutes les peurs. Alors qu’elles encaissent déjà l’isolement, le racisme ou le chômage, nos banlieues perdent de plus en plus pied, se marginalisent et se radicalisent de plus belle.

Les plus proches héritiers de La Haine sont ceux qui ont cherché à capturer, à raconter cette « crise des banlieues », ce mal sociétal profond et corrosif. A peine 1 mois après la sortie du film de Kassovitz, débarquent coup sur coup sur les écrans Etat des lieux, lui-aussi tourné en noir et blanc, et Raï. Là où La Haine « se contentait » de dresser un constat acide, Etat des Lieux s’affirme clairement comme un film politisé, pro-révolutionnaire. Gavé de références à Marx et Lénine, le long métrage tape allégrement sur la police et les bourgeois à travers une chronique sociale amère. Parmi les séquences marquantes du film, un clip de Base Enemy où le rappeur, cagoulé et entouré d’une clique armée, crache sur « la classe des exploiteurs », les « esclavagistes modernes », les « capitalistes », et appelle à la « lutte contre la bourgeoisie », l’insurrection du prolétariat. Raï, lui, drame social teinté d’humour, introduit la problématique identitaire, celle de ces enfants d’immigrés imprégnés d’une culture patriarcale traditionnelle. Surtout, il montre comment Djamel, ce pacifiste et raisonnable grand frère qui cherche à s’en sortir, va basculer du côté de la violence et venir gonfler les rangs des émeutiers après que son frère se soit fait abattre par la police.

En 1997, Ma 6-T va crack-er, le deuxième essai de Jean-François Richet, le réalisateur d’Etat des lieux, brosse sous des faux airs de documentaire une banlieue hyper-violente, pousse à la révolte sociale. Le message est clair, les cités sont en ébullition, sous tension, prêtes à exploser. Le déclencheur : les bavures policières. « Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte / Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes ».

Alors que la première génération de banlieues-movies, produits dans un climat militant, tend vers le sombre, l’électrique, le passionné et l’engagé, les nouvelles moutures, développées quelques années plus tard, se veulent plus sobres, tempérées, parfois lumineuses. Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ? et Sous X par exemple, ni fatalistes, ni optimistes, racontent tous deux l’échec de leurs ex-taulards de héros à se réinsérer dans la société normalisée. Tiraillés, ils finissent par replonger dans les magouilles malgré leur bonne volonté ; la cité (et ses potes) se pose en repère et en rempart face au monde extérieur qui effraie et rejette, une sureté. Instinct grégaire. Rabah Ameur-Zaïmeche, le cinéaste de Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ?, refuse de verser dans les stéréotypes, de ranger ses personnages dans des cases ; il préfère saisir la réalité dans toute sa complexité, entre la blanche qui défend deux jeunes « beurs » lors d’un contrôle policier musclé et la mère de famille arabe qui n’accepte pas la petite amie gauloise de son fils mais encourage l’émancipation de sa fille. Regarde-moi couvre lui-aussi d’une belle densité et d’une profondeur psychologique ces ados des cités dont les médias offrent une vision réductrice et biaisée. Il s’attarde sur la puissance du regard du groupe qui, lourd et écrasant, prend le pas sur les sentiments individuels, enfouis, refoulés. Tête de turc, lui, révèle les paradoxes d’un gamin de banlieue à la fois agresseur et sauveur, brutal et sensible, sauvage et humain, tandis que La cité rose se truffe de clichés mais avec le mérite de s’intéresser autant aux caïds qu’à l’étudiant en droit à la Sorbonne (anti-drogues de surcroît).

Ces films décryptant le malaise et mal-être des banlieues pointent quasiment tous du doigt la défaillance des institutions – police, école, ANPE, prison ou entreprise – ces entraves à la réussite des protagonistes, leur bridant l’accès au monde normé, au-delà des murs de la cité.

La parodie potache

Au sortir de la Coupe du Monde de foot 1998, soulevée par les Zidane, Deschamps et Thuram, la France black-blanc-beur a le vent en poupe. La victoire de cette équipe bariolée, soudée et brillante, apaise les tensions raciales, fédère le pays dans un moment d’émotion collective, de ferveur fusionnelle. Les politiques y voient le symbole d’une intégration réussie ; oui, qu’ils disent, le métissage peut être une force pour la France. Et puisque la notion de banlieue talonne souvent celle de l’immigration, les gens sont désormais enclins à entendre des propos moins anxiogènes sur la cité et ses résidents. Dans le même temps, Jamel Debbouze fait son trou avec la série H qui déboule sur canal + en octobre 1998. Voilà qui explique en grande partie le succès-surprise, quelques mois plus tard, de Le ciel, les oiseaux … et ta mère !, comédie sans prétention et grossièrement ficelée de Djamel Bensalah, qui rameutera plus d’1 200 000 spectateurs dans les salles obscures. La figure du « scarla » est à la mode chez les jeunes. Ici, le quatuor loufoque et sympa de banlieusards incarnés par Jamel Debbouze, Stéphane Soo Mongo, Lorànt Deutsch et Julien Courbey s’évade de son quartier quadrillé de barres d’immeubles pour la bourgeoise et touristique Biarritz, dont il ne maîtrise pas les codes. Le film grossit le choc culturel et s’amuse des clichés. Depuis, une poignée de films s’est attachée à portraiturer avec autodérision une banlieue chaleureuse, drôle, légère, volontairement caricaturale, à rebours de la violence et de la noirceur jusque là usitée. Les Kaïra, les Lascars ou Les Barons sont de ceux là. Par le rire, ils dédramatisent la « tess » et ses problèmes, parodient ses mythes. Ils exaltent la culture de la vanne, la gouaille, la vivacité et l’humour de ses habitants. Les Kaïra et Les Lascars forcent plus particulièrement le trait, du phrasé et vocabulaire de leurs personnages à leur accoutrement (baskets-survêt-casquettes). Et ça passe d’autant mieux que leurs auteurs ont grandi et baigné dans le milieu. Les barons, lui, qui pastiche les glandeurs se moque de tout, même du terrorisme, mais livre en substance, derrière les bouffonneries, un propos social et culturel ; nous parle de la fatalité du quartier et du poids des traditions.

Le temps d’un long métrage, la banlieue ne sent plus le soufre. Cette « voyoucratie » sur laquelle les médias aiment tirer à boulets rouges devient même sympathique. Des comédies nécessaires, une parenthèse, une respiration dans la salve de films, documentaires et reportages sombres et alarmistes.

L’Islam

Aujourd’hui deuxième religion de France, l’Islam ne s’y est vraiment implanté qu’à partir des années 50 et de la vague d’immigration en provenance d’Afrique du Nord. De grands ensembles bétonnés se construisent alors à la hâte en périphérie des villes pour accueillir cette main d’œuvre chargée de reconstruire le pays suite à la deuxième Guerre Mondiale. À compter des années 80, la population maghrébine, qui pensait au départ n’être que de passage, revendique la mise en place de lieux de culte islamique. Mosquées et salles de prières s’édifient et s’intègrent alors au paysage hexagonal. Dans le même temps, l’appartenance islamique fonctionnant comme un marqueur identitaire, s’assume et s’affiche de plus en plus. L’Islam devient visible et nourrit les premières angoisses et suspicions de l’opinion publique. Les attentats du 11 septembre 2001 et autres attaques terroristes à Paris, Madrid ou Londres, alimenteront davantage les fantasmes et l’hostilité à l’égard de l’Islam. Les émeutes urbaines, elles, donneront libre cours aux amalgames. Si l’Islam s’est depuis toujours inscrite en filigrane de nombreux films de banlieue, certains ont, ces dernières années, en réponse au gonflement des peurs et de l’influence du Front National, décidé de lui consacrer une pleine part de leur synopsis, de chercher à déchiffrer et dédiaboliser cette religion que la plupart connait mal, d’en justifier la radicalisation aussi. Dans l’édition de mai de Snatch, Pierre Aïm, chef opérateur sur le tournage de La Haine, évoque d’ailleurs la nécessité de traiter cinématographiquement le sujet : « Depuis vingt ans, la situation des banlieues s’est dégradée, et puis, il y a eu l’arrivée de la religion, la place croissante de l’intégrisme, le repli communautaire. Des choses dont on ne parlait pas du tout à l’époque de La Haine ». Qu’Allah bénisse la France, le film autobiographique, humaniste et optimiste, d’Abd Al Malik, ouvertement inspiré de La Haine (Pierre Aïm a d’ailleurs travaillé sur la photographie, noire et blanche, du long-métrage), balaye les clichés en racontant la rédemption de Régis, ex-délinquant à la petite semaine converti à l’Islam soufi. Un manuel filmique du savoir vivre ensemble. La désintégration, lui, campe, l’endoctrinement de trois jeunes banlieusards qui, brebis galeuses de la République laissées sur le bas côté, se laissent happer par un leader spirituel charismatique et tombent dans le terrorisme.

Un thème touchy, brûlant, passionné, que le septième art se doit d’expliquer et exploiter pour ne pas laisser les médias accaparer la parole, forcément partiale.

Côté filles

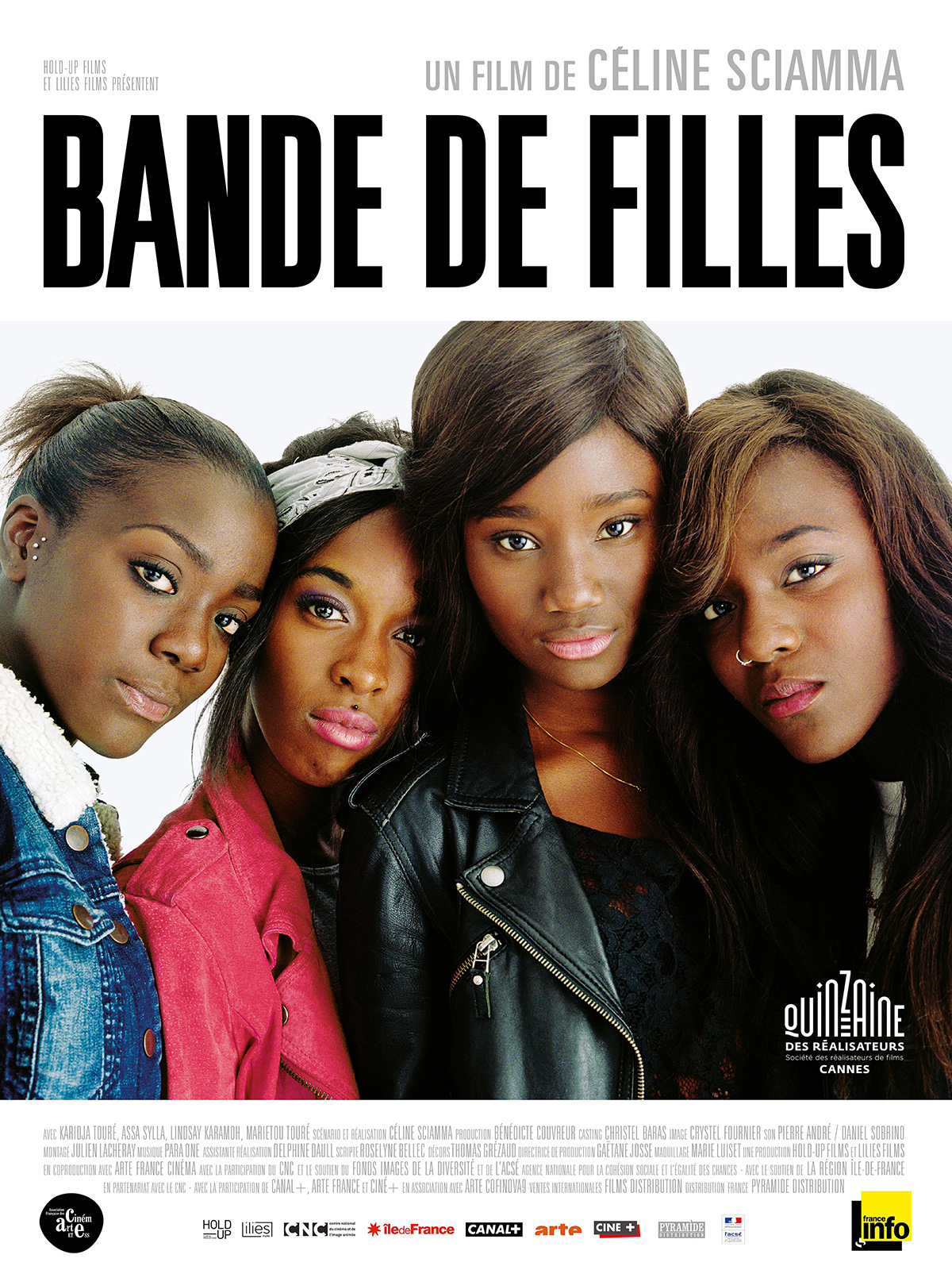

Dans La Haine, les filles sont totalement absentes de la pellicule, la banlieue ne s’exprime qu’à travers les hommes et leur masculinité. Dans les films qui suivent, leurs rôles sont toujours secondaires, confinés à celui de la mama, à la fois tendre et forte, ou de la sœur, sous le joug de l’autorité masculine et patriarcale, en arrière-plan donc. La misogynie est palpable mais ne constitue pas le cœur des récits. Jusqu’à La Squale en 2000. Un film coup de poing féministe, où l’héroïne, une garçonne au caractère trempé, renverse les stéréotypes, prend le pouvoir, venge toutes celles que la banlieue cherche à museler. Sur fond de viols collectifs, La Squale narre la brutalité des rapports amoureux et démontre le magnétisme des bad boys. Si Désirée s’est façonnée cette androgynie et virilité, c’est pour se protéger des mâles dominants. Un mécanisme d’autodéfense. Un film brut, radical, à l’intention louable mais qui s’englue dans le manichéisme. Trois ans plus tard, en réaction au meurtre de Sohane Benziane, brûlée vive à Vitry, une flopée de femmes se mobilise contre le sexisme et les violences physiques ou morales en banlieue. C’est « la marche des femmes des quartiers contre les ghettos et pour l’égalité», qui enfantera le mouvement « Ni putes Ni soumises ». Les meufs se réveillent et se rebellent. Le contrecoup : de plus en plus d’entre elles cherchent à s’affirmer par la violence. La deuxième partie de Regarde-moi, qui se filme du seul point de vue féminin, décortique cette violence hypra prégnante où les filles montrent la même agressivité que les garçons. Elle saisit les disparités communautaires, aussi, entre Céline, la « babtou », qui assume sa féminité, et Fatimata, la « renoi », qui se résout à remiser ses envies au placard pour se conformer aux codes de la cité, ceux édictés par les dominants. Bande de filles évoque aussi ces interdits, cette censure, cette loi du plus fort, mais s’enveloppe de tendresse, de légèreté et d’humour. Même si Marieme finit par étouffer entièrement sa féminité, les protagonistes sont libres, belles, fortes. Et puis l’on retrouve, comme dans Aide-toi le ciel t’aidera, cette figure de la mère, stable, apaisante et courageuse, qui élève seule ses enfants, là où le père est absent ou démissionnaire.

Des femmes que les réalisateurs tendent à représenter, malgré leurs quelques excès de rage, comme plus rassurantes, douces, sensibles et ouvertes, que leurs comparses masculins.

La banlieue en arrière-plan

Enfin, il y a ces films, tournés dans la banlieue plutôt que sur la banlieue, qui figent dans la caméra des tranches de vie ou mettent en scène des récits complètements fictionnels, dans tous les cas loin des portraits sociétaux au vitriol.

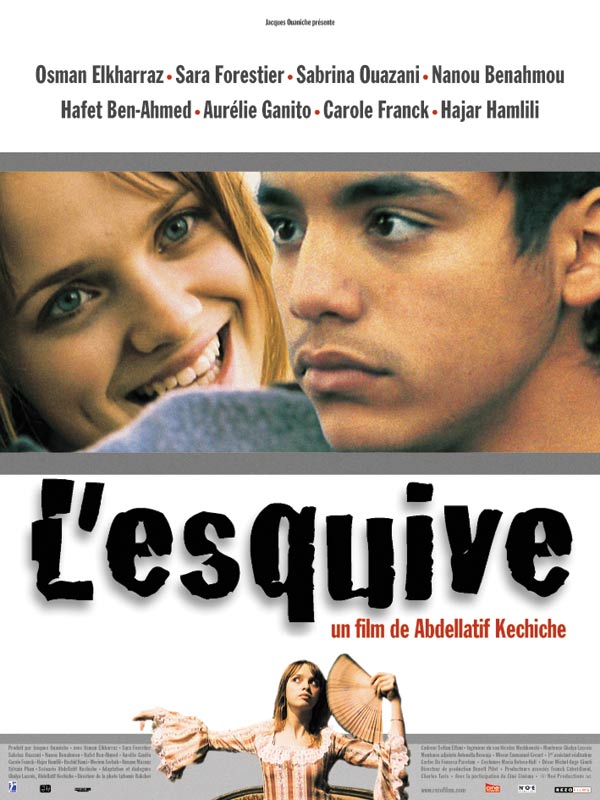

L’esquive, Ze film, Tout ce qui brille ou Petits frères prennent la cité en toile de fond, sans chercher à en détricoter les nœuds. L’histoire se situe ailleurs, s’émancipe d’un angle purement banlieue-centré. La cité est présente, seulement présente, pas omniprésente et suffocante, elle est un élément, un support de la narration. Dans L’esquive, modèle du genre, Abdellatif Kechiche aurait pu parler fracture sociale, injustices, religion ou délinquance. Il a préféré capter les jeux amoureux, les dialogues savoureux, ces allers-retours permanents entre la langue de Marivaux (dont une bande de lycéens répète la pièce) et celle du ter-ter. Il y a bien cette scène où les flics jouent les gros bras mais le film s’affranchit globalement de tout commentaire politique.

Et puis il y a les actions-movies caramélisés à la sauce américaine, comme La mentale ou Banlieue 13, ces films en toc, tape à l’œil, aux grosses ficelles, ces séries B fantaisistes et hollywoodiennes, qui ne prennent la banlieue pour décor que pour donner de la street cred à leur esthétique gangstériste. Banlieue 13, porte-étendard du genre, gorgé de bagarres et de cascades, fantasme la cité en un territoire retranché, anarchiste et dangereux, et pompe pêle-mêle New York 1997, Ong-Bak et Scarface. Du divertissement pur jus.

Si les films de banlieue recyclent un nombre hallucinant de clichés, ils en démontent d’autres. En cela, ils sont nécessaires, créent des passerelles avec l’ « en-dehors » de la cité. Une chose est sûre en tout cas, La Haine a encore de beaux jours devant elle. Le genre s’use jusqu’à la corde mais aucun des prétendus héritiers du film de Kassovitz ne tient la comparaison. Une fulgurance stérile, sans rejetons dignes de ce nom. Jusqu’à La Haine 2 ?