Attention, le rap est en fin de cycle

Tu veux être un rappeur à succès en 2019 ? Trouve-toi la bonne idée… ou fais semblant d’en avoir une. Aujourd’hui rien ne se créé, rien ne se perd et tout s’uniformise. Oui, le rap est devenu une culture monumentale. Mais il en est autant une industrie de pareille qualité. Et si la tonne de sorties hebdomadaires paraît être une bénédiction pour tous les fans, il est de bon ton de se demander si le rap n’est pas arrivé au terme de son évolution en 2015.

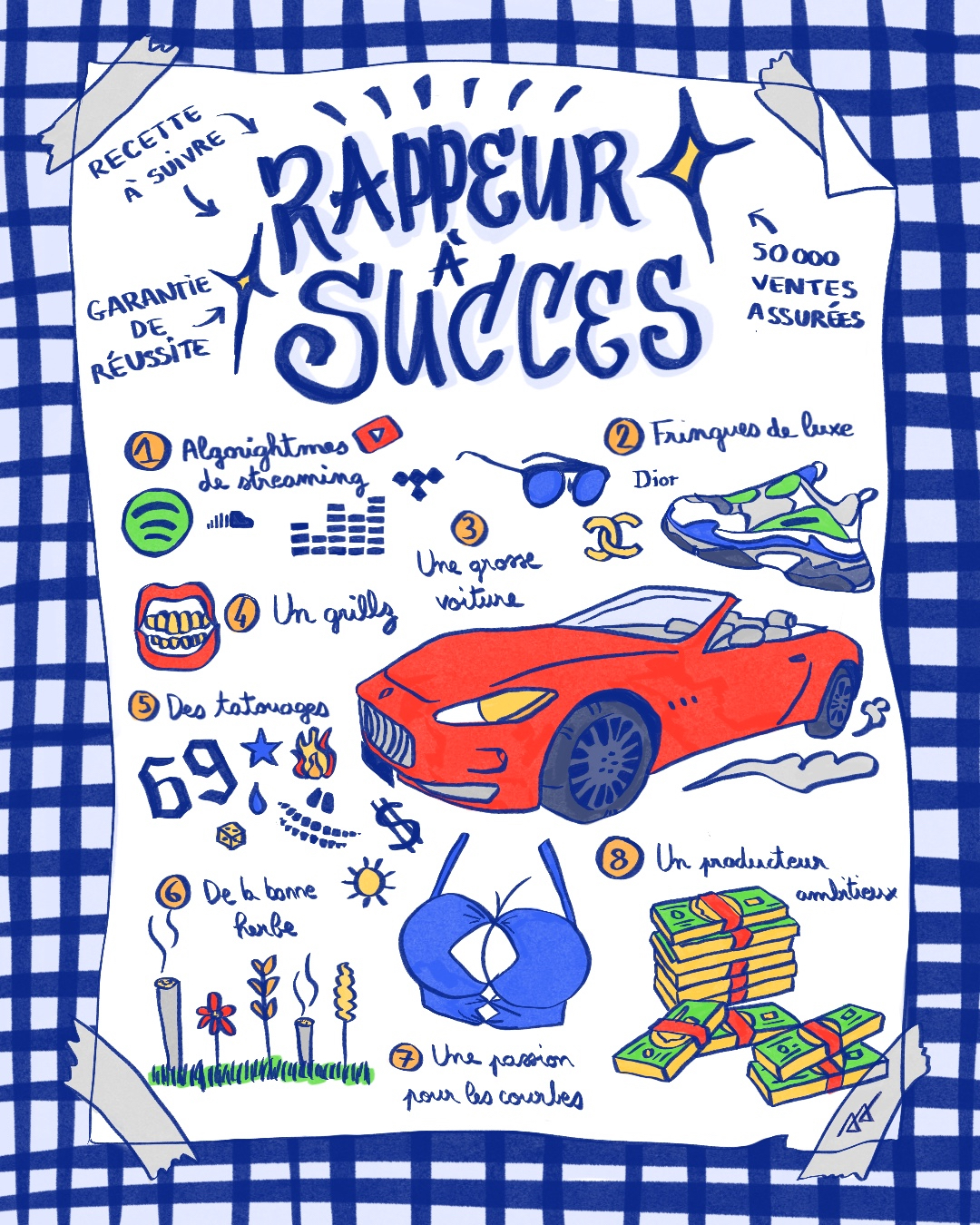

Illustrations : @popiandrieu

En cette fin de décennie, le rap se porte mal. Jamais pourtant le rap n’a joui de pareille considération. Les certifications pleuvent, les dizaines de millions de vues aussi. Les artistes prolifèrent et leurs projets se succèdent pour palier aux besoins boulimiques des auditeurs. Depuis 2010, plus de 2.000 projets ont vu le jour ; c’est énorme. Et si d’aucuns estiment que le genre francophone vit son second âge d’or, à analyser brièvement la somme d’œuvres réalisées depuis cinq ans, on ne peut que constater l’omniprésence d’une odeur de réchauffé. Sommes-nous en face d’un divorce entre la pauvreté des œuvres que l’industrie produit et l’inflation des commentaires que la moindre d’entre elles suscite ? La question mérite d’être posée.

La faute à la démocratisation. À un style qui devient « pop », entendez « populaire ». Le monde entier écoute du rap, il en raffole. Résultat : tout le monde veut en faire. Alors l’industrie met les bouchées triples : il faut nourrir la machine. Histoire de satisfaire la curiosité carnivore toujours croissante de l’auditeur, on accélère et on simplifie la chaîne de création. En fin de compte, tout se ressemble : le goût s’uniformise et les tendances ne sont que d’anciens schémas recyclés au moment le plus opportun. En 2019, la majorité des albums sont des blockbusters et la plupart des rappeurs sont les pantins de producteurs avides qui construisent leurs carrières comme des type-beats.

Au revoir la technique, bonjour le concept

« Lorsque quelqu’un s’avise de mettre cinquante boîtes de soupe Campbell sur une toile, ce n’est pas le point de vue optique qui nous préoccupe. Ce qui nous intéresse, c’est le concept qui fait mettre cinquante boîtes de Campbell sur une toile. » Une citation plus tard et Marcel Duchamp signe la naissance de ce que deviendra a posteriori l’art contemporain. Depuis, la vision de l’art autant que la manière d’en faire ont drastiquement changé. Avant, l’art était considéré comme suprême, presque divin. La technique était au-dessus de tout et le milieu réservé aux esthètes et aux académiciens. Il suffit d’observer les plus grandes œuvres exposées dans les musées les plus importants du monde pour constater que la maîtrise des outils était, au-delà d’être nécessaire, indispensable à, justement, l’exposition de ces dites œuvres.

Dans ce monde en vase clos qui se regardait le nombril, Marcel Duchamp change la donne en exposant un urinoir renversé au milieu d’une galerie. Alors directeur de la « Society of Independent Artists », dont le but était d’accueillir n’importe quelle œuvre de n’importe quel artiste tant que celui-ci payait les six dollars requis pour l’exposition, il décide de porter le concept à son maximum. Ironie du sort, l’urinoir est refusé par les autres membres et Duchamp démissionne de son poste. Ironie du sort bis, le refus aura suffi à Marcel pour prouver son point : n’importe quel objet devrait être considéré comme une œuvre d’art tant qu’on le considère comme tel.

À partir de maintenant, si untel veut mettre une armoire usée penchée dans une galerie et affirmer que « ceci est une œuvre », elle l’est. Au même titre qu’une sculpture hyper-réaliste ou qu’un portrait à l’acrylique. Fin de l’histoire. L’art n’est plus divin, ou peut-être, est divin en ce qu’il n’appartient plus à une élite, mais au quidam. Tout le monde peut devenir artiste, et tout le monde peut parler d’art. Et oui, ça change tout. Car la maîtrise technique n’est plus une nécessité mais un style, et n’importe qui peut juger, par exemple, le dernier film de Kechiche comme s’il était derrière la caméra, la dernière prod’ de Pharrell Williams sans aucune notion de solfège, ou être certifié disque de platine sans n’avoir jamais entendu le nom de IAM.

L’art qu’imaginait Duchamp, c’était l’idée au détriment de la technique. Mais dans un XXe siècle en proie à une dictature économique qui vise à transformer les cultures en industries mondiales dès lors qu’elles rapportent un pécule, la conception qu’avait Marcel va rapidement se transformer en une nouvelle manière de « faire de l’art ». Bienvenue dans un nouveau marché où les artistes ingénieux surpassent les artistes « juste » géniaux.

Au 21e siècle, l’œuvre d’art est un objet industrialisé

En 2008, le premier petit génie de YouTube Mozinor parodiait une interview de Luc Besson au sujet des schémas typiques de ses productions à l’américaine : « Alors Luc Besson, dites-nous, c’est quoi la formule magique pour produire un film à succès ? » — « Il faut que le héros, il soit costaud, et qu’il protège une fille contre des méchants. » En grossissant à peine le trait, Mozinor pointait du doigt le fait selon lequel l’idée des films de Luc se suffisait à elle-même. Un film d’EuropaCorp qui fonctionnait, c’était un film dont l’histoire s’exprimait en une phrase « sujet-verbe-complément ». En créant un faux générateur, le YouTubeur illustrait son propos de la meilleure des manières : il n’y avait aucune créativité, simplement des mots-clés à poser côte à côte de manière aléatoire selon les tendances actuelles. Après tout, il fallait bien trouver un système-réponse efficace devant l’arrivée d’un concurrent majeur et imprévu : la télévision.

Lors des années qui succédèrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la télévision met à mal le règne supposé du cinéma. La fréquentation des salles est en chute libre et l’achat de poste-téléviseurs en croissance presqu’exponentielle. Hollywood n’a alors qu’une seule solution : faire du spectaculaire, jouer la carte du « shock-value » histoire d’attirer l’attention d’un public qui avait détourné le regard. Avec l’arrivée du numérique, l’invention des « blockbusters » était donc évidente et n’était qu’une réponse à un système de consommation qui comptait mettre à mal la dominance du cinéma dans l’industrie audiovisuelle. Alors, lorsque les producteurs ont compris que les films à mots-clés pouvaient leur permettre de faire du 7e art l’industrie impérialiste et hégémonique qu’elle est aujourd’hui -et ce malgré le retour en force des séries TV depuis une dizaine d’années-, ils ont forcément sauté le pas en inventant une science, une équation du « film à succès ».

Ces produits industriels se sont mis à dicter autant les tendances qu’ils ne s’y contraignaient. Des tendances qui, elles, ont dicté le goût. Un goût qui, lui, s’est uniformisé et a anesthésié les désirs personnels du public. Un public qui dès lors ne savait plus ce qu’il voulait, ou, pire, pensait le savoir. Logique. Avec une telle proposition hebdomadaire de nouveaux films en tous genres, il est normal de penser que le cinéma est varié, plaisant, en continuelle croissance et rempli de créativité. Et pourtant, si l’on prend le temps de brièvement analyser les films proposés tous les mercredis (jours de sortie officiels), on remarque finalement que chaque film est un « mot-clé » qui en remplace un autre, voire se remplace lui-même. Et comme toutes les bonnes choses qui fonctionnent sont aussitôt adoptées avant d’être recrachées par les industries, le rap n’y a pas échappé.

Toujours dans la tendance, jamais dans la bonne direction

En 2012, l’Abcdrduson rapportait dans un long — et génial — entretien les propos de Thibaut de Longeville sur vingt ans d’évolution du rap français auxquels il a directement participé : « Le rap français est devenu une espèce de sous-genre musical, marginal, avec ses propres règles. Des règles venues uniquement de succès commerciaux. (…) [les artistes] étaient dans un truc très business et personne ne les protégeait de ça. Ça a façonné la manière dont ils devaient faire des disques. Ils rentraient en studio, en disant ‘on va faire deux morceaux pour Skyrock’. Je l’ai entendu tellement de fois ça… Sans dire que cette radio est le diable, ça se voyait que les mecs voulaient réitérer la formule commerciale qui avait fait leur premier succès. » Presque 10 ans après, les analyses de Thibaut, au-delà de s’être confirmées, sont encore et toujours d’actualité. La faute à l’industrialisation de l’art, de ces œuvres devenues des produits que l’on ne juge que selon le temps qu’ils mettront à rapporter plus d’argent qu’ils n’en ont coûté. En 2019, les albums n’en sont, évidemment, pas exemptés.

Sur le même modèle que le cinéma un siècle auparavant, le rap a été mis à mal par un concurrent, lui aussi interne à sa propre évolution et explosion : le marché du streaming. En stimulant la fourmilière de l’intérieur, le rap français atterri en haut des charts pour n’en être que très rarement délogé depuis. Néanmoins, la course à la productivité, inhérente à ce nouveau système de consommation, a forcé les maisons de disques à transformer les rappeurs en mots-clés et leurs albums en produits. Pour se faire entendre à partir de 2015, où la compétition fait rage, il faut sortir du lot par tous les moyens possible. Bien malins ont été Gradur, MHD, Jul ou PNL pour avoir été, sinon les premiers, du moins ceux qui ont démocratisé la drill, l’afro-trap, « la rue au soleil » et le cloud rap à tour de rôle. Avec le succès que chacun a connu, beaucoup de rappeurs ont compris que ces néo-styles allaient truster les tendances pendant un bon bout de temps.

À l’époque donc, un rappeur qui souhaitait réussir se devait de choisir l’une des cinq routes dessinées par les nouveaux petits princes du rap français : Nekfeu, Jul, PNL, MHD, Gradur. Cinq routes qui se réduisaient finalement à un concept ; rap technique, rap vitamine D, rap atmosphérique, rap dansant, rap de rue. En réalité, en devenant une hyper-industrie au travers de l’explosion du marché du streaming, le rap français s’est segmenté en plusieurs algorithmes et équations qui se suffisent à eux-mêmes pour faire d’un artiste un produit solide et durable qui vend.

Et puisque dans un régime comme celui-ci, chaque concept qui marche fonctionne d’abord parce qu’il est nouveau, avant de devenir une tendance surexploitée, on entre dans un cercle vicieux où le consommateur sait ce qu’il ne veut pas et croit savoir ce qu’il veut. Sur le même principe que les sorties au cinéma tous les mercredis, les vendredis du rap français sont majoritairement des journées où l’on voit une série d’albums-mots-clés en remplacer une autre — à l’infini. L’exemple parfait étant le « Hit de l’été », qui se voit tous les ans être réalisé par les mêmes têtes avec les mêmes schémas perpétuels. De la même manière qu’un producteur intelligent fera de Christian Clavier et Ary Abittan les stars d’une giga-comédie française destinée à faire plusieurs millions d’entrées, un rappeur ingénieux ira chercher Naza, 4keus, Niska ou Alonzo pour sortir son morceau en juillet et réaliser sans trop de surprises plus de vingt ou trente millions de vues.

Depuis 2015, le rap français n’a plus rien inventé

C’est un système d’offre et de demande, une gigantesque bourse où les acteurs du milieu spéculent sur ce qui peut marcher suivant une équation des tendances actuelles. Alors, comment sortir du lot ? Les attachés de presse font des pieds et des mains pour attirer l’attention sur ce qui leur semble être la prochaine star du rap français. Les médias présentent un rookie en confondant sciemment sa valeur à date et son potentiel d’évolution pour attiser la curiosité de lecteurs et de spectateurs rompus au jeu des superlatifs. Quand tous les concepts semblent être en sur-régime complet, et qu’on n’a plus le temps de se poser plus d’une année afin de réaliser un album innovant de peur de se faire oublier du public, l’une des solutions est encore de puiser dans un concept du passé. Si bien que les jeunes auditeurs, drainés par la démocratisation du genre auront l’impression d’entendre quelque chose qu’ils n’ont jamais entendu.

https://twitter.com/c_prv93/status/1140555644304547840

Dans toutes ces catégories nouvelles de rap, existantes depuis les fondements du genre mais désormais citées et admises comme « sous-genres », comment réussir à distinguer les créatifs des techniciens ? Les pro-concepts des professionnels ? Comment savoir si, finalement, MHD est un bon rappeur ou plutôt un illusionniste qui a fait croire au plus grand nombre à la naissance de l’afro-trap, tandis que quinze ans auparavant, Passi s’y prêtait déjà sur le projet Bisso Na Bisso avec de l’afro-rap ? Afro-rap qui est, globalement, l’exacte même chose que de l’afro-trap, à seule différence près que la trap est le rap de 2015.

Finalement, si tous les concepts ont été faits et refaits et encore refaits, que reste-t-il ? Aujourd’hui, tous les albums sortent du même moule. Il en faut pour tout le monde, mais personne n’est jamais assez content. Difficile de savoir si un rappeur comme Lil Nas X (du moins son équipe artistique) a autant de profondeur et de talent que d’intelligence pour trouver des concepts qui fonctionnent. Ça fait beaucoup d’estimations. Difficile encore de savoir qui de 6ix9ine, Lil Pump, ITSOKTOCRY, ou de Lil Xan est autre chose qu’une énième « industry plant », traduisez « une pure création de l’industrie ». Ce qui est sûr, c’est que le rap est arrivé à saturation. À servir la même soupe, l’industrie a habitué l’auditeur à manger les mêmes grumeaux, mettre discrètement un croûton, laisser le public y goûter, s’y habituer, et puis servir une soupe avec uniquement des croûtons, avant d’ajouter discrètement un bout de viande, et ainsi de suite.

Si Duchamp a rendu l’art accessible en le désacralisant au XXème siècle, il est surtout devenu inaccessible en terme monétaire pour ne finalement (re)concerner qu’un petit groupe de happy few en costumes aujourd’hui. Un schéma qui rappelle celui que connait le « cinéma d’auteur » de nos jours, anciennement le plus populaire, aujourd’hui tourné en ridicule par un public majoritaire qui estime n’y voir que des auteurs qui se masturbent sur leurs créations. Ce qui s’est finalement passé dans le rap, quand le genre a pris un tournant plus léger, où les artistes qui mettaient un point d’honneur à « bien écrire » ont de moins en moins intéressé le grand public ; jusqu’à en dégouter certains artistes. Le rap de 2029 sera peut-être fait de rappeurs qui reviennent aux bases, aux fondements, à la technique pure. Et Koba LaD devra peut-être remixer « Petit frère » de IAM pour encore plaire au public français.