Rap féminin : les icônes hyper sexys sont-elles féministes ?

Il y a quelques années, il se murmurait à peine, se revendiquait trop peu. Presque un gros mot. Aujourd’hui, le terme « féminisme » se crie, s’écrit partout. Ses identités, ses visions et ses ambassadrices sont plurielles, chacune exigeant son bout de droit. Prêché par une foultitude de voix, le féminisme se schizophrénise parfois. Se confronte, se confond. En petites tenues et corps décomplexés, les idoles du rap féminin divisent. Participent-elles aussi au combat ?

Illustrations : @fanny.drw

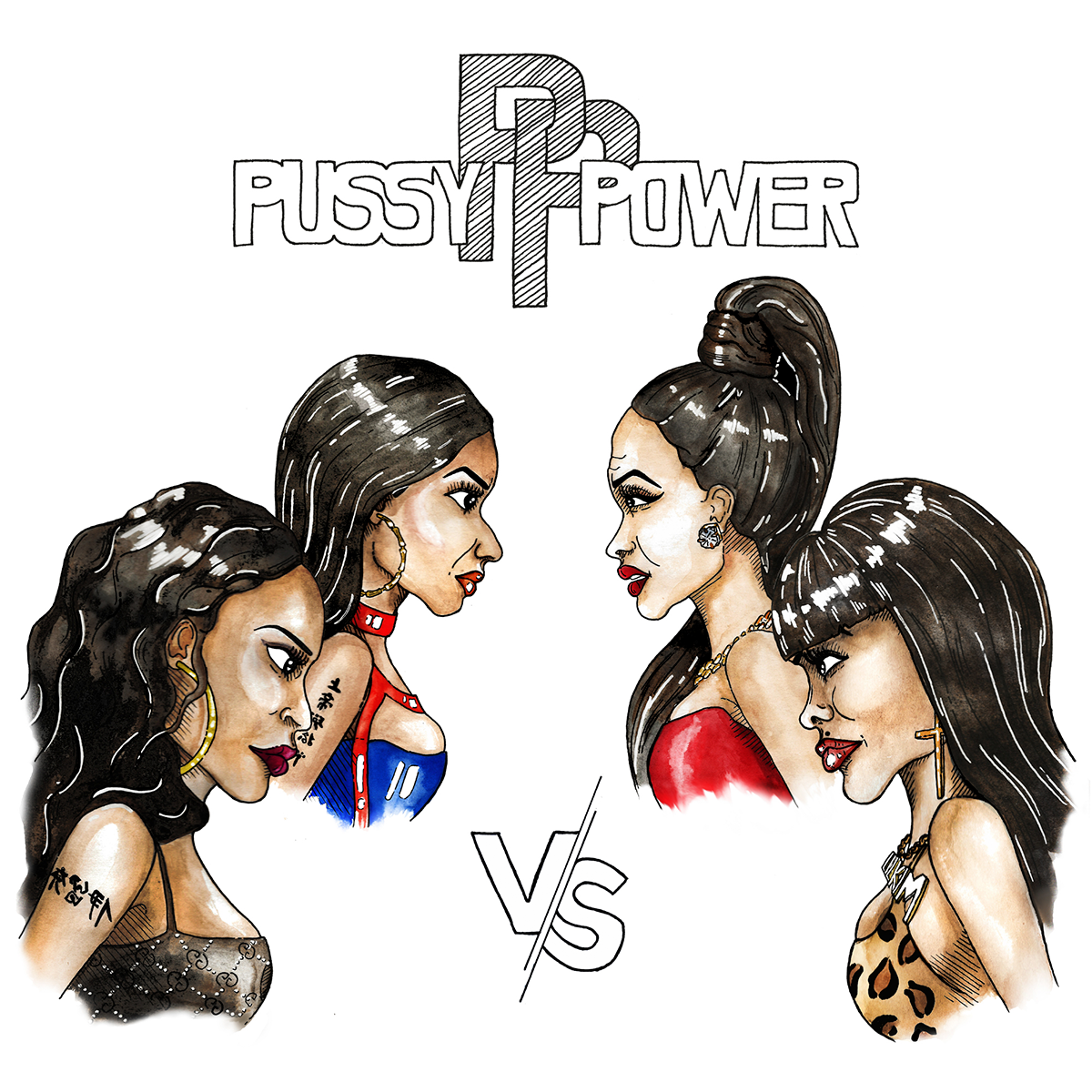

Février 1997. Lil’Kim et Foxy Brown sourient tête contre tête dans leurs débardeurs blancs, en couverture de The Source. Le magazine titre en grosses lettres couleur Lakers : « Sex & hip-hop : harlots or heroines ? » (« Sexe & hip-hop : prostituées ou héroïnes ? »). Quelques mois plus tôt, les deux nouvelles gueules d’affiche du rap féminin livraient leurs premiers albums respectifs. Pour promouvoir Hard Core, Lil’ Kim posait cuisses écartées en bikini léopard échancré. Foxy Brown, elle, avait choisi de baptiser son projet Ill Na Na (qu’on pourrait traduire en mauvais français par « bonne chatte »). Deux disques qui bousculeront et réinventeront les standards féminins du hip-hop, libéreront la parole, raccourciront les vêtements. Révolution du plaisir et de la féminité. Liberté de baiser, mais surtout de le dire, puis de s’affirmer, même provoquer.

C’est que les rappeuses ont du clito. À deux, et même en froid, elles parviennent à détourner les codes genrés du sexe, de la séduction et du pouvoir. Du langage, aussi. Dans leur bouche, le mot « bitch », insulte sexiste qu’on dégueule comme bonjour, s’investit en « B » majuscule d’un nouveau sens, flatteur et positif. Surtout, Kim et Brown osent une esthétique ultra féminine. Avant elles, Salt-N-Pepa, MC Lyte, Queen Latifah ou Roxanne Shanté (puis Missy Elliott un peu plus tard) grattaient déjà des vers lascifs et féministes, mais étouffaient leurs formes sous des fringues trop lâches. Façon, peut-être, de se tailler une place crédible dans une industrie sur-testostéronée, régie par un devoir de virilité. « J’ai tendance à être considérée comme avant-gardiste. Mon style a toujours été différent. Avant d’arriver dans le milieu, j’étais super sexy, raconte Lil’Kim auprès de Billboard. Mon label ne comprenait pas qu’une rappeuse puisse être sexy. Ils pensaient que je devais ressembler à MC Lyte, porter des survêtements et tout ça. » Elle, s’habille comme bon lui chante, sans se soucier des regards de traviole, lubriques ou jugeants. Sur tapis rouge, elle parade en lingerie transparente ou cache juste ce qu’il faut de téton. Dans ses clips, elle ondule en sous-vêtements. De son assurance, jaillit un truc puissant. Plus imposant qu’érotique.

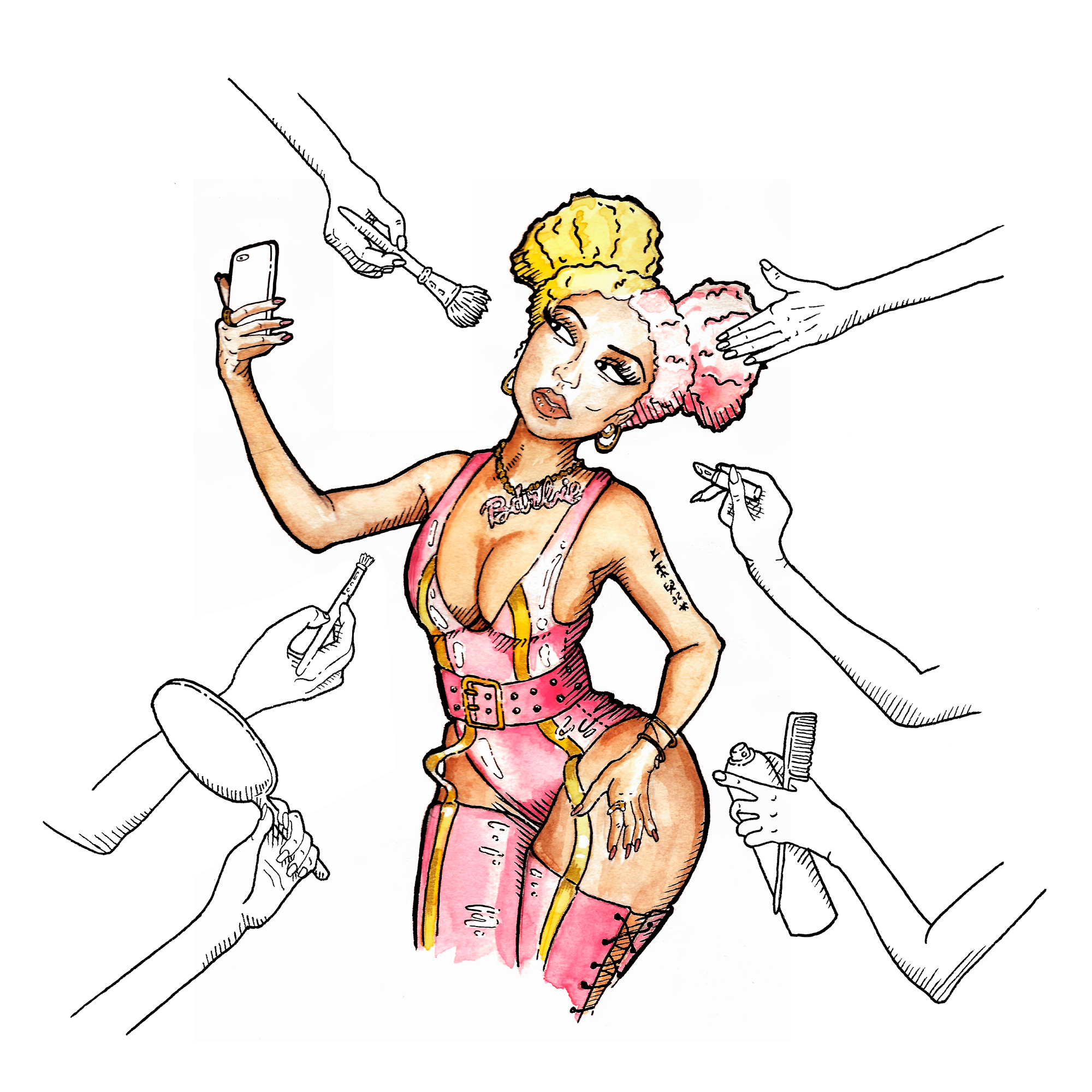

Souvent objetisé dans les clips des rappeurs, le corps féminin redevient, sous l’impulsion de Lil’Kim et Foxy Brown, un outil d’expression, de pouvoir et de domination. Les deux (f)emcees reprennent le contrôle de ce qui leur appartient, se réapproprient leur sexualité, s’assument dans toute leur féminité. Cheffes de file d’un féminisme nouveau genre, elles engendreront une armée de rejetonnes qui prolongeront leur idéologie. Trina, Eve, Remy Ma, Nicki Minaj ou encore Cardi B. Sans nécessairement blâmer à voix haute le système, les artistes choisissent, plutôt que de le subir, de le contrôler. Comme un clin d’oeil, on s’auto-surnomme « Black Barbie » (Lil’Kim puis Nicki Minaj) ou « Dream Doll » (du nom de la rappeuse). Poupées libérées de leur destin de jouet figé. Femmes-sujets disposant de leur corps comme elles l’entendent. Une valeur fondamentale, consignée dans les livres de droit.

En 2015, Lou Doillon s’insurgeait contre le féminisme en string de Nicki Minaj et Beyoncé. Elle, qui n’a pourtant jamais rechigné à s’effeuiller…

Emancipé, le rap féminin relègue, refoule voire malmène le désir masculin. Ainsi du clip de « Lookin Ass », où Nicki Minaj dégaine les armes pour canarder le regard masculin qui fragmente et désire son corps, charnu et tout moulé (dans le texte, Nicki pose aussi : « Stop lookin’ at my ass ass niggas […] I don’t want sex, give a fuck about your ex/I don’t even want a text from y’all niggas »). C’est pour elle-même, pas pour exciter l’oeil, que l’artiste se veut sexy. Se trouver belle, se sentir forte. Libérée d’un besoin de reconnaissance et de validation.

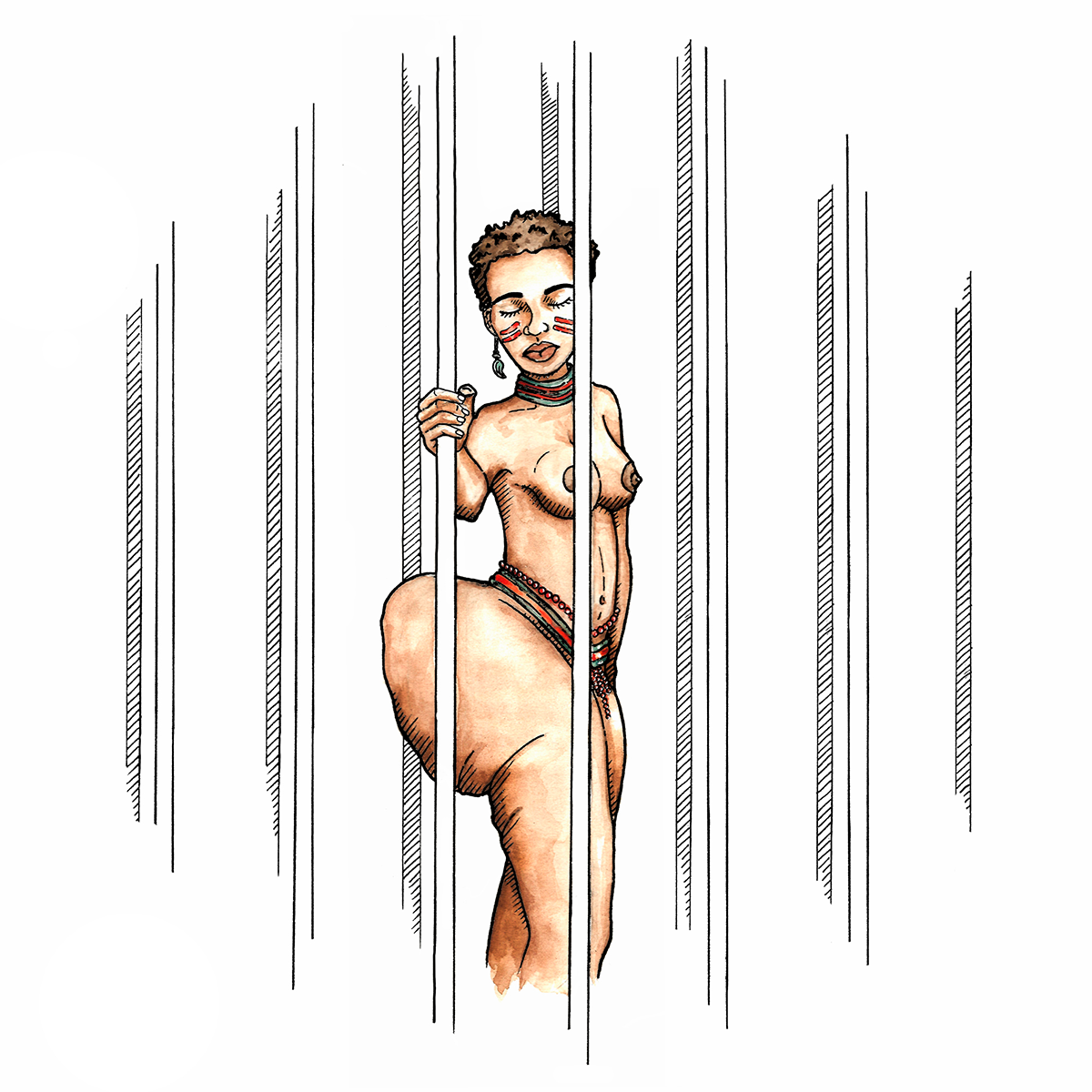

Plus encore, majoritairement noires, les rappeuses outre-Atlantique célèbrent des courbes dites racisées, autrefois humiliées et moquées. Un genre de revanche sur un passé colonial encore douloureux. Le destin de la sud-africaine Saartje Baartman a.k.a la « Vénus hottentote », tiens, convertie en objet de curiosité et de fantasme pour européens au début des années 1800. À Londres dans une cage sur estrade ou à Paris dans les cabarets, on donnait à voir aux curieux son derrière bombé. Exhibée, raillée et touchée comme un monstre de foire. Quelque part entre le dégoût et son contraire cochon. L’Europe coloniale s’imaginait l’anatomie africaine comme voluptueuse et difforme. Une anomalie. « Dans un contexte où les sciences européennes étaient comme polarisées par la question du corps, les canons de la normalité blanche et occidentale se sont construits en miroir d’une déviance noire, fantasmée, et hyper hétérosexualisée », écrit Patricia Hill dans son essai « Black Sexual Politics ».

Aujourd’hui, les rappeuses tout en formes redéfinissent les critères de beauté, imposent leurs rondeurs plutôt que de les cacher. « On est là dans une stratégie de « l’excès de chair », selon l’expression de l’universitaire américaine Nicole R. Fleetwood », nous éclaire Keivan Djavadzadeh, auteur d’une thèse titrée « Wild Women Don’t Have The Blues. Genre, race et sexualité dans le rap féminin ». « Il s’agit de rejouer, non sans distance critique, certains des traits constitutifs des représentations visuelles dominantes du corps féminin noir, pour en faire évoluer le sens […] Les performances de genre dans le rap féminin peuvent ainsi être lues comme une réponse aux discours et représentations médiatiques, qui altérisent les femmes noires en les présentant comme moins désirables. » Dans une interview à El País en 2015, Lou Doillon s’insurgeait contre le féminisme en string de Nicki Minaj et Beyoncé. Elle, qui n’a jamais rechigné à s’effeuiller. Comme si le corps dénudé mince et blanc, cet idéal de beauté occidental, bénéficiait d’une immunité contre la vulgarité, d’un avantage de grâce et de classe. Le twerk de Miley Cyrus serait gentiment subversif quand celui de Nicki Minaj, lui, serait carrément pornographique. « Vous avez un gros cul ? Remuez-le ! Qu’est-ce que ça peut faire ? », enjoint Nicki auprès de Rolling Stone.

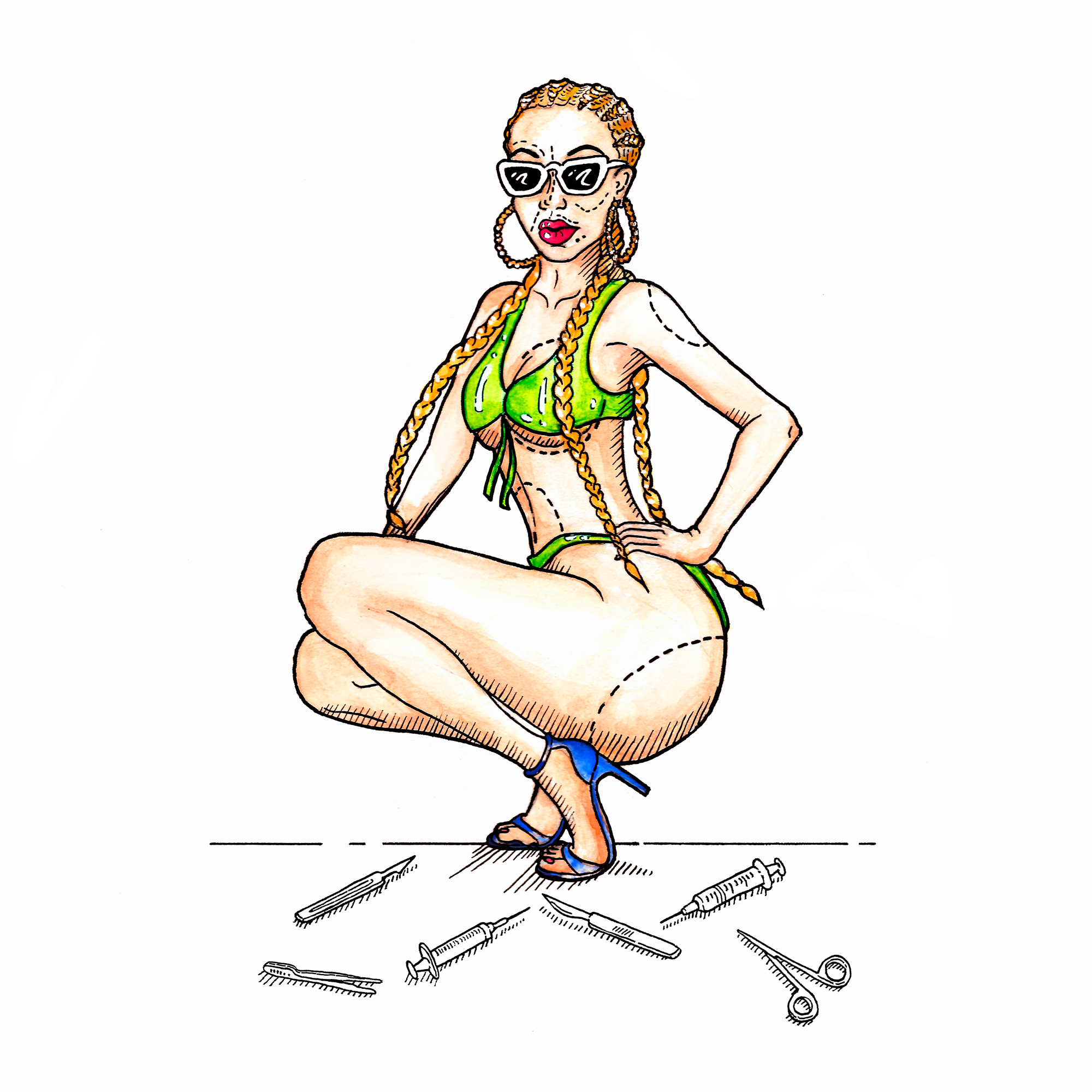

Par la transformation chirurgicale de leur silhouette, notamment, les rappeuses se conforment à la représentation pulpeuse de la femme noire dans l’imaginaire populaire.

Cette culture visuelle afro-féministe, pourtant, traîne son lot d’effets indésirables. Si elle repense les normes corporelles, elle tend aussi à nourrir les stéréotypes raciaux, figer la beauté noire. Seins gorgés, fesses chargées. Par la transformation chirurgicale de leur silhouette, notamment, les rappeuses (même blanches comme Iggy Azalea) se conforment à la représentation pulpeuse de la femme noire dans l’imaginaire populaire. Se modèlent elles-mêmes selon des clichés auto-alimentés, des qualités fantasmées. Jusqu’à, parfois, servir la fétichisation du corps noir. Cette fascination obsessionnelle, dont Jean-Paul Goude a été l’un des porte-drapeaux assumés. Dans le clip de « Stupid Hoe », Nicki Minaj se trouve cloîtrée en body panthère entre des barreaux jaunes, comme Grace Jones une quarantaine d’années plus tôt, sous l’objectif de son photographe de fiancé. Sur le cliché, le modèle se livrait nue, carcasse de viande à ses pieds, dans une cage surmontée d’un écriteau « Do not feed the animal ». Une imagerie animalisante et néo-colonialiste, que Minaj aura maladroitement rejoué.

Puis, il y a la récupération. Celle de l’industrie patriarcale du rap, qui, avant les convictions, voient d’abord là du cul aux œufs dorés. Dans une interview à JetMag en 2013, Sharaya J, protégée de Missy Elliott, confiait avoir été priée de « porter des talons, des extensions, et vendre du sexe », après avoir présenté son travail auprès d’un label. « Ça nous a un peu surpris avec Missy, parce que notre but, au départ, c’était d’essayer de présenter une version authentique de ce que je suis vraiment. » Chez les femmes, le physique définit la valeur marchande. La féminité doit être tranchée, sans nuances. Injonction à la beauté et la séduction. D’autres genres de figures féminines coexistent dans le hip-hop, Angel Haze, Young M.A, Kamaiyah, Princess Nokia ou encore Little Simz. Mais sans l’appui des majors et médias de masse, elles se confinent à des succès d’estime. « Young M.A n’aurait probablement jamais été approchée par des maisons de disque si elle n’avait pas rencontré le succès en indépendance sur Internet », relève Keivan Djavadzadeh. On préfère promouvoir le sexy, le bien en chair, offrir un modèle d’identification unique, uniformisé.

Y’a beau faire, le corps féminin exposé connote fatalement l’érotisme, parfois l’obscénité. Le masculin, lui, même pecs huilés, échappe au désir, au jugement. « On n’entend jamais parler d’hypersexualisation à propos des rappeurs hommes, observe Keivan Djavadzadeh. Dans le reste de la société aussi, la nudité féminine est considérée comme plus « érotique » que la nudité masculine. Un homme qui se balade torse nu n’encourt pas la même réprobation sociale qu’une femme qui en ferait de même (et qui s’exposerait en plus à des poursuites pour exhibition sexuelle). » Ce n’est pas l’exposition du corps qui contrarie le message féministe, mais sa perception. Pour autant, les rappeuses ne doivent jamais cesser de se découvrir, s’exposer, oser, se tromper. Brandir une forme de féminisme, qui, sans elles, ne saurait s’incarner.