90% des albums ne sont pas rentables : pourquoi continue-t-on d’en faire ?

Le format album règne en maître sur l’industrie musicale alors qu’une grande majorité des albums produits par les majors ne sont pas rentables. Véritable proposition artistique ou format établi par défaut, cette prédominance interroge. Est-il toujours utile et pertinent de produire des albums ?

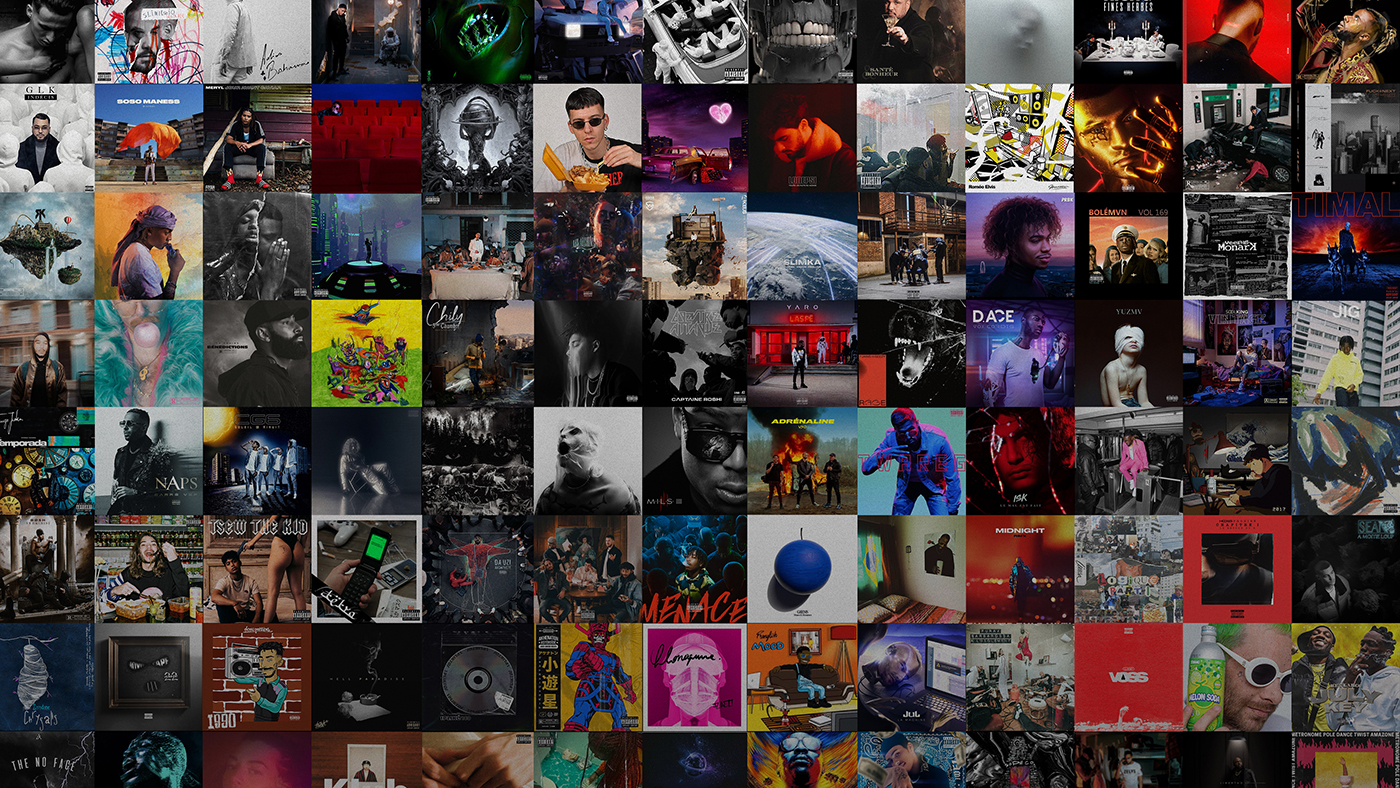

C’est le même rituel qui s’impose chaque vendredi, jour sacro-saint des sorties musicales. Captures d’écran partagées en stories, trending topics sur Twitter : passé minuit, on se presse sur les réseaux pour évoquer les albums rap de la semaine, entre débats, éloges et disputes. C’est devenu une norme, une sorte de train-train quotidien auquel toute une partie du public prend part. Mais si l’on scrute toujours avec attention l’arrivée de nouveaux projets, notre manière de les consommer n’est plus toujours aussi poussée. Sans doute y en a-t-il trop ? Aujourd’hui, écouter des albums, c’est limite se mettre en scène : montrer qu’on est avertis, qu’on possède une certaine culture, et surtout qu’on a le temps. Car toutes les semaines, on est abreuvés de musique, jusqu’à en être submergés – même si le Covid nous a permis de respirer un peu. Des dizaines de projets sortent, les uns à la suite des autres, et il est impossible ou alors illusoire de trouver le temps de tous les écouter. C’est dans ce flux permanent que les playlists se révèlent à nous. Synthétiques, personnalisées et thématisées, elles résument l’essentiel des sorties selon une ambiance donnée et permettent au public de tout écouter, ou du moins d’en avoir l’impression. Et plus que jamais, elles sont indispensables aux artistes, qui cherchent à tout prix à s’y faire une place.

Deux réalités s’entremêlent : celle du public qui n’écoute pas forcément d’albums, et celle de l’industrie qui continue d’en faire. Les formats, pour beaucoup, sont souvent désuets. La preuve en est, selon une enquête anglaise réalisée par Deezer en 2019, 15% des moins de 25 ans n’ont jamais écouté un album entier de leur vie. Ces chiffres interpellent, sans être forcément surprenants, car ils assoient une réalité : l’écoute des albums est intellectuelle et générationnelle. On en écoute parce qu’on a grandi avec, et au fond, on reste attachés à ce format parce qu’on l’a connu. Ça peut et ça risque de se perdre, comme tout. Pourtant le regard n’est pas le même dans les labels, car les albums restent le cœur de l’industrie et le nerf de la guerre. À raison ?

La musique n’est pas née avec les albums.

Mehdi Maïzi

Un album est un œuvre phonographique produite par un ou plusieurs artistes. Elle est composée d’une succession de titres, censés « [former] une unité artistique » d’après le Larousse. C’est la définition basique d’un LP : un format plus ou moins long, originellement associé aux 33 tours puis aux CDs. Mehdi Maïzi, ambassadeur français d’Apple Music et animateur de l’émission Rap Jeu, le souligne à juste titre, « un album est un format imposé par l’industrie parce qu’elle avait besoin de vendre, mais la musique n’est pas née avec les albums ».

Un album, c’est donc un format, une « production », pour reprendre les mots du dictionnaire. C’est une création industrielle et parfois mécanique. On touche là au paradoxe même des albums : c’est du mécanisme, et aussi de l’art. C’est un jeu entre créatifs et techniciens, une balance à trouver.

Alors parfois, l’art prime. Parmi ses adeptes, il y a Kendrick Lamar, partisan des « bodies of work », ces projets à la ligne directrice claire et forte, construits de manière à prendre de l’épaisseur au fil des titres. good kid, m.A.A.d city en est le parfait exemple : à travers un storytelling incarné, le rappeur de Compton raconte son histoire, ses origines et sa ville. Ici, le format est sacralisé. Le fond s’allie à la forme pour créer une œuvre d’art, et le format sert de support à un message profond. Si cela peut s’avérer classiciste, il s’agit uniquement d’une perception reposant sur la valeur artistique des albums. Une vision où l’album est perçu comme un aboutissement, à la fois personnel et esthétique.

Ces « bodies of work » sont appréciés par une partie du public et de l’industrie. C’est le cas de Pauline Raignault Ali Gabir, anciennement directrice artistique chez Polydor, aujourd’hui project manager chez Redbull. Elle en parle en expliquant son travail sur Les Étoiles vagabondes de Nekfeu et Gentleman 2.0 de Dadju. « Ces albums, on ne les a pas construits en se concentrant sur l’impact individuel et la performance potentielle de chaque titre dans une individualité, mais on les a pensés comme des ensembles. » La clé est là : les bodies of work sont des appareils, des ensembles. Ce sont des labyrinthes qui bercent le public. Qu’il s’agisse des interludes de TRINITY de Laylow, ou du film auditif Le Regard Qui Tue de Varnish La Piscine, les deux embarquent l’auditeur dans un voyage sonore construit comme un tout.

Mais ces albums conceptuels ne sont que l’apanage d’une poignée d’artistes. Ils ne sont pas généralisés : un Naza ne fait pas (encore) de body of work, pas plus qu’Aya Nakamura. Et ce n’est pas grave, car ce ne sont que des formats. Les albums ne répondent pas nécessairement à une direction artistique poussée et unifiée. Tous coexistent, car tous s’adressent à des publics différents, et tous sont nécessaires, car tous répondent à des émotions distinctes. Ainsi, faire un album ou un body of work n’est pas une obligation, mais il est toujours important d’en faire, car ils restent « une expérience pour les fans », d’après Narjes Bahhar, journaliste et éditrice des playlists rap de Deezer. L’idée « d’expérience » est révélatrice, car elle répond à la fonction première des albums : créer une expérience et un divertissement pour l’auditeur.

La symbolique des albums

Reste qu’en 2020, la plupart des artistes se s’embarrasse pas de toutes ces considérations. Ils semblent aujourd’hui plus attachés à l’idée de publier de nouveaux morceaux que d’assouvir les ambitions artistiques auxquelles répondent un body of work. Mais leurs nouveaux morceaux continuent de paraître sous forme de projets. Un rapport du SNEP paru en 2019 nous apprend pourtant que « 90% des albums produits par les majors n’atteignent pas le seuil de rentabilité ». Et c’est encore plus frappant que « seulement 10% des albums français sortis en 2018 dépassent les 50 000 exemplaires vendus ». Le rap se porte bien, mais les ventes rapportent moins et peu d’artistes peuvent réellement en vivre. Beaucoup s’en moquent, car ce sont les showcases et les concerts qui payent. Pas les albums. On peut en faire parce qu’on a envie, mais pas pour être riches. Dès lors, les albums ne sont plus des évidences. Mais ils s’inscrivent toujours dans une logique commerciale. « La question des albums est encore importante car on continue de vendre des albums et des CDs dans ce pays. Ce format compte encore pour des artistes », le rappelle Mehdi.

La machine promotionnelle s’articule toujours autour de ce même format : quand les artistes débarquent sur Planète Rap ou partent faire le tour des médias, ils viennent systématiquement défendre un nouveau disque, jamais un nouveau single. Dans l’imaginaire populaire, comme celui des artistes, l’album induit un cap symbolique. On l’imagine nécessairement plus abouti qu’un EP ou une mixtape, qui seraient pour leur part moins travaillés, plus foutoir. Passer de l’un à l’autre signifierait dès lors « passer aux choses sérieuses ». Mais ça, c’est en théorie. Car plus le temps passe, moins on constate de réelle différence entre les deux. Si 13 Block parle de leur projet Triple S comme d’une mixtape, personne ne pourra lui reprocher de manquer d’exigence ou de cohérence artistique.

Le flou et la confusion autour des termes réside plus dans un souci marketing et promotionnel, que dans une réflexion approfondie autour des formats. Aujourd’hui, une mixtape n’est plus un brouillon devant mener à un album, elle ne possède plus cet aspect bricolage et amateur qui l’a longtemps défini. 1994 de Hamza n’est pas un brouillon, et pourrait tout à fait être considéré comme un album. Dans le cas de l’artiste belge, le terme mixtape semble surtout signifier « premier essai en major », et non premier essai tout court. Parler de mixtape, c’est être prudent. On ne peut s’empêcher de voir dans cette appellation, une forme de syndrome de l’imposteur : on choisit d’être humble, pour mieux se valoriser, comme une forme de fausse (ou réelle ?) modestie.

Stratégie > body of work

Les albums ne cessent de s’adapter aux usages des publics. Et quand ces usages évoluent, de nouveaux formats apparaissent, comme celui des albums-playlists. Il s’agit de projets conçus comme des compilations, qui répondent ainsi à une consommation actuelle et parsemée de la musique. Le meilleur exemple en la matière est sans doute Chris Brown. En l’espace de deux ans, il est passé de projets de quatorze titres (Royalty, 2015) à des double CDs de quarante titres combinés (Heartbreak on a Full Moon, 2017). La quantité de tracks permet de satisfaire une large palette d’auditeurs. Amateurs de R&B traditionnel, férus de rap, ou auditeurs pop, chacun peut y trouver son compte, et chacun le trouve. En bref, on mise sur la quantité pour plaire et vendre à tout le monde. Plus il y a de chansons, et plus il y a de marchés et de possibles.

De son côté, Chris Brown l’assume pleinement : il interroge ses fans, et leur dit comment streamer. Dans un post Instagram aujourd’hui supprimé, il leur donnait des instructions précises : acheter l’album, partager la facture d’achat sur les réseaux sociaux, créer des comptes sur les plateformes Spotify et Apple Music pour streamer en boucle… Autant de tactiques pour assurer les chiffres, car encore une fois, il n’est ici que question de chiffres. Récemment, Justin Bieber s’est prêté au même jeu. Après avoir fourni des instructions similaires pour s’accaparer la première place du Billboard Hot 100, il a franchi un cap, en transformant littéralement son dernier album Changes en playlists.

Dans un souci de marketing et de ventes, il a choisi de fragmenter son album de dix-sept titres en une série de six EP, de cinq titres chacun. La règle est simple : un EP pour une ambiance. Pour un mood R&B, il y a R&Bieber, pour les chansons d’amour, il y a Couple Goals, pour faire la fête, il y a Party, et ainsi de suite. Il va même jusqu’à reprendre l’esthétique des playlists en jouant sur les covers, avec une image de fond colorée, et une police aguicheuse. Les visuels parlent d’eux-mêmes. Ses chansons sont réorganisées sous de nouveaux formats attractifs, et il va plus loin, en incluant d’anciens titres dans ces nouveaux EP. C’est le cas de l’EP Work From Home, composé d’anciens singles, attisant ainsi les foudres et le dédain de certains fans. L’EP devient le best-of, en plus actuel, plus court, et plus moderne.

Finalement, on donne des projets courts, car ils sont plus faciles à écouter. Niro, en France, a aussi opté pour la fragmentation. En 2019, il a sorti son album Stupéfiant en quatre fois, pas à pas, en une série d’EP intitulés « Chapitres ». Dans un écosystème où l’attention est rare, Niro a créé des micro-sorties. Stratégie audacieuse, car elle permet de tenir en haleine tout un public sous plusieurs mois, dans l’attente des chapitres à venir. Elle permet une promotion plus longue, et un intérêt étalé dans le temps. Tel un phénix, l’album se découvre plusieurs vies. « On n’a pas forcément [le temps d’écouter un album] donc on va le survoler. On va prendre deux-trois titres qu’on aime bien, et puis le reste c’est aux oubliettes. […] En envoyant quatre titres par quatre, tu laisses le temps aux gens de découvrir les sons. […] Par EP de quatre titres que j’envoyais, sur les trois premiers chapitres, les gens ont tous eu un ou deux titres préférés par EP. Donc on passe vite de deux à trois titres préférés sur un album, à six ou sept titres sur treize. C’est quasi la moitié. En termes de marketing, c’est beaucoup plus sérieux », commente Niro dans sa dernière interview pour YARD. « C’est beaucoup mieux d’envoyer au coup par coup et de faire découvrir plutôt que d’envoyer une galette de dix-sept tracks qui fait peur aux gens d’un coup. »

L’industrie produit en masse, et le public peine à suivre. Dès lors, promouvoir les formats courts, c’est mettre toutes les chances de son côté pour s’assurer un créneau dans l’agenda d’écoute déjà surchargé des auditeurs. Certains comme PNL – ou plus récemment Gambi – choisissent ainsi de miser sur les singles pour élever leur profil. Il s’agit de fédérer plus facilement et plus efficacement, en créant des micro micro-événements pour des sorties de titres, plutôt qu’un unique événement pour une sortie d’album. Une stratégie qui lui a permis d’envoyer ses trois dernières cartouches « Hé oh », « Popopop » et « Dans l’espace » au sommet du top Single. Ateyaba, dans un autre registre, dévoile une stratégie similaire. Il crée l’attente et rassemble davantage son public à chaque sortie. Il repousse l’album et démystifie cette obligation. Mehdi les défend : « Tu peux très bien sortir un morceau tous les mois et faire ta tournée des chichas ou des festivals l’été une fois que tu as un vrai répertoire. Gambi est programmé à des festivals alors qu’il n’a que trois ou quatre morceaux officiels. Je pense que sortir un album n’est plus un passage obligé. Par contre, tu dois avoir tout un écosystème qui doit aller avec. Et pour tout dire, je ne suis pas convaincu que la France ait besoin d’un album entier de 24 titres de Keblack par exemple. Par contre, je pense que si tu as un bon single de Keblack tous les deux mois, on sera tous contents et ce sera cool. »

Malgré tout, en France, le format album prédomine toujours, et les singles continuent de mener aux albums. Vieux modèle ou vieille industrie ? Il n’en existe pourtant pas d’autre chez nous. « La consommation a tendance à nous tirer vers du track by track et rend l’apparat de l’album désuet, suggère Pauline. Mais encore une fois, on a de très beaux contre-exemples, comme avec Ninho. Alors qu’on a beau consommer du track by track, in fine on finit par consommer l’intégralité de l’album. »

Quels modèles pour l’avenir ?

Certains rappeurs n’ont peut-être pas d’intérêt à sortir d’albums. Et si on entrevoit la possibilité d’une carrière de singles avec Gambi, il est fort probable qu’un projet finisse par arriver tôt ou tard. Il n’y a donc pas de réalité tangible pour un artiste qui se détacherait de cette structure. Les contrats restent basés sur un nombre de disques à produire, et aucun ne semble y échapper pour le moment. Pourtant certains devraient, car tous ne rentrent pas dans le même moule. Pour Mehdi, c’est aux DA de bousculer les choses, et non aux artistes : « Eux, ils font de la musique, et ce n’est peut-être pas à eux de se poser ces questions-là. Les questions qu’on est en train de se poser, en vrai de vrai, ce sont des questions de journalistes ou d’observateurs de l’industrie. Il y a plein de rappeurs qui s’en foutent complètement de savoir si c’est une mixtape ou un EP. Pour beaucoup, ils font de la musique et c’est tout. C’est à nous et aux gens de l’industrie de remettre, si c’est nécessaire, ce format en cause. »

Si ça ne vient pas des DA, ça peut aussi venir des rappeurs, « de gens très forts en terme d’aura et d’impact médiatique » selon Mehdi. Kanye l’a fait une première fois avec The Life of Pablo en 2016. L’injonction du format entravait sa liberté au moment où il créait, alors il s’en est défait. Après la sortie de l’album, il a continué de le modifier et de l’enrichir. Il s’est libéré de ces limites jugées despotiques. Il a remasterisé des tracks, modifié les paroles comme sur « Famous », ou ajouté des titres comme « Saint Pablo », introduit le 14 juin, soit quatre mois après la sortie initiale du projet. Il montre ainsi que l’album n’est pas un objet immuable, et détourne la notion de format, en déterrant une infinité de possibles. C’est une première, mais c’est réel : les albums s’allongent car les plateformes le permettent. Ils deviennent ainsi la matérialisation d’une actualité et d’une industrie où tout change.

Par son entreprise, Kanye fait donc une première dans le rap. Si on peut modifier et ajouter des morceaux, alors un album peut être potentiellement infini. C’est une révolution majeure, car il n’y a plus de contrainte matérielle. « Il a mis dans la tête des gens qu’un album ça pouvait se changer autant qu’on voulait, à l’heure où on voulait, et si on le voulait. Il a montré qu’un album n’est pas définitif. À notre échelle et à l’échelle de la musique, c’est révolutionnaire », relate Mehdi. Et on le voit jusqu’en France, où les rééditions et autres versions « deluxe » pullulent ces derniers mois. À l’époque où l’on achetait encore des CDs, la réédition consistait en une nouvelle sortie physique agrémentée de nouveaux titres, qui intervenait souvent des mois après la sortie initiale, et n’était réservée qu’aux disques ayant déjà rencontré un grand succès. Avec le streaming, il n’est désormais pas rare de voir un album au succès relatif se garnir de morceaux additionnels quelques semaines – voire quelques jours – après avoir débarqué sur les plateformes. Pour aller chercher une certification qui est aujourd’hui essentielle en image ? Le roro, c’est la preuve objective pour un rappeur qu’il joue en première division et nombreux sont ceux qui font tout ce qui est en leur possible pour jouer les barrages. Si on a pas un disque d’or après 6 mois d’exploitation, on a raté son album – si Jacques Séguéla était communiquant dans le rap, c’est surement ce qu’il aurait dit.

En 2018, Kanye réitérait son exploit, quand il produisait une série d’albums d’à peine sept titres pour des artistes comme Nas, Pusha T, ou Teyana Taylor. Ce faisant, il s’adaptait à l’écoute volatile d’un auditoire fugace. « Techniquement, on ne sait pas ce que ça veut dire un « album ». Il n’y a pas de règle qui stipule qu’un album doit faire tant de morceaux, ou doit durer tant de temps, persiste Mehdi. Donc en vrai, un rappeur pourrait très bien se défaire d’un contrat qui lui impose de sortir des albums comme on les imagine habituellement. Dans l’absolu tout est possible. » Dans une interview pour Clique, Le Motif confirmait ces propos : « Je pense qu’artistiquement, le format album n’a jamais existé. Il y a très peu de projets qui durent 60 minutes, en étant cohérents et consistants tout le long, et qui essaient de raconter une histoire de la première seconde à la dernière seconde. Tu vas toujours trouver un single radio par là, une petite ballade par ci. Il y a toujours un son ou un featuring qui n’a rien à faire là. Je n’ai jamais cru au format album comme l’industrie nous l’impose. » Dans le pire des cas, des artistes forcent la cohérence entre leurs singles radio, leurs ballades et leurs autres morceaux pour dessiner une histoire qui n’a jamais existé : on pense notamment à l’album I Told You de Tory Lanez et ses 14 skits placés entre chaque morceau pour les lier entre eux. On salue l’initiative, mais en aucun cas c’est crédible.

De son côté, Mehdi s’amuse de toute la considération portée à ces modèles : « C’est fou parce que maintenant, on parle d’un album parfait qui ferait quinze titres. Mais dans un album, à la base, la contrainte était de tenir sur un objet physique qui ne pouvait pas avoir plus de X minutes sur le CD. S’il n’y avait pas eu cette contrainte-là, les albums auraient duré beaucoup moins longtemps, ou au contraire beaucoup plus longtemps. » Alors non, les albums ne vont pas mourir. Il reste une réelle attache à ce format, autant affective que commerciale. Donc oui, il continuera d’y avoir des sorties tous les vendredis et oui, les top albums continueront. La preuve : Gambi, nouveau roi du streaming, vient de sortir son premier album La vie est belle.

Un symbole, plus qu’autre chose

Pour autant, bien que l’appellation reste, il est peu probable que le format ne continue pas d’évoluer tellement il a autant besoin de gagner en pertinence que de redevenir rentable. À la place « d’albums », on peut imaginer la généralisation des compilations, playlists et autres formats hybrides : des albums évolutifs, dont les morceaux sont dès le départ ajoutés au compte-gouttes. Un album qu’on verrait grandir, qu’on découvrirait petit à petit et non via la livraison plus forcément digeste d’une quinzaine de morceaux d’un coup.

Il faudrait alors s’affranchir du diktat de la sortie physique qui, bien qu’en baisse au niveau des ventes, impose toujours ce format de livraison de musiques par lot – beaucoup moins de consommateurs iraient acheter un album physique dont ils connaitraient déjà tous les morceaux par coeur. Il faudrait aussi que les règles de comptabilité des ventes d’un album évoluent pour que la fameuse première semaine cesse de donner le rang d’un artiste et, par définition, son classement par rapport aux autres. Mais aussi parce que les règles de comptabilité sont pipées pour que « l’urbain », qui fait office de nouvelle variété, ne squatte pas davantage les bonnes places du top album : les 300 millions de streams enregistrés par Gambi avant la sortie de de son album ne comptent pas dans ses chiffres de vente, alors que ses tubes phares figurent dans la tracklist. Un non-sens qui est pour l’instant toléré, à défaut d’alternative.

Le format album a régné sur tout un âge de la musique, il ne risque pas de disparaître de sitôt. Sa force symbolique garantira surement sa survie, mais il ne s’agit que de ça. Parce que le jour où Kanye West décidera de définitivement révolutionner le format comme il l’a fait il y a 4 ans, pas sûr que les albums qui suivront auront quelque chose à voir avec les disques qui s’empilent sur nos étagères, seulement protégés de la poussière par leur emballage plastique d’origine.